RFID(無線ICタグ、電子タグ)が災害時の集団救急活動において、作業時間の短縮に有効であることが実証実験で確認された。

RFIDは自動車のイモビライザー付きリモコンキーや、非接触ICカードにも使われている技術で、最近、様々な形での実用化が検討されている。

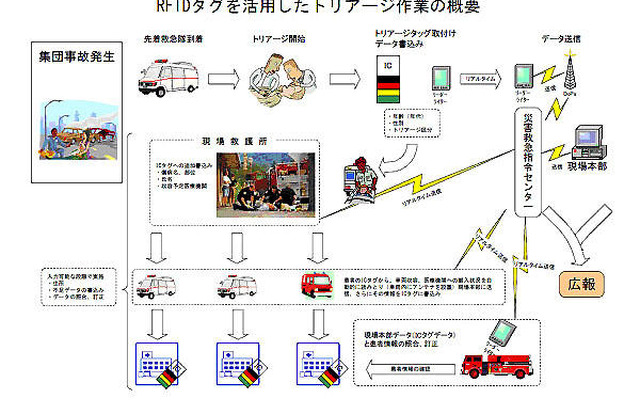

大規模災害で多くの傷病者が発生すると、重症度が記載された傷病者票を傷病者の手首などに巻きつけるトリアージとよばれる作業を行ない、程度に応じた効率的な救急活動を行う。

従来手作業で行われているトリアージや情報集計は、救急・消防隊の労力と時間を奪うとともに、傷病者票の誤記や回収漏れなどの不安がある。

福岡市消防局博多消防署および福岡市総務企画局情報企画課は5月18日に、大規模災害時の集団救急活動におけるRFIDの有効性の実証実験を実施した。丸紅情報システムズ、みずほ情報総研および丸紅が共同でRFIDを利用した傷病者情報集約システムを構築した。

傷病者票にRFIDを貼り付け、トリアージ情報を携帯端末・PCからタグに書き込むと同時に、センターで情報を一元管理し、リアルタイムに情報を災害救急指令センター、現場本部、医療機関へ提供するシステムだ。

実験は、高速道路上で発生した大型バス2台と乗用車3台による多重衝突事故で、81名の負傷者が発生したものと想定。従来の手作業によるトリアージとRFIDを使用したトリアージを各1回行い、効果を比較した。

その結果、手作業によるトリアージでは全員を病院に搬送するのに一時間強かかったが、RFIDを使用したトリアージでは約35分で完了した。

また、負傷者の安否情報を提供する機能により、被災者の家族が被災者の収容された医療機関を特定できる可能性も確認できた。