ステップ方式

前回は、後席シートベルト着用率と法規制の関係を取り上げた。実際に着用率を上げるには、単に規制や罰則を導入するだけでなく、キャンペーンや取り締りなど、シートベルト着用を定着させるための推進施策が重要になる。

ステップ方式とは、短期間にキャンペーン、教育・啓発、取り締りを繰り返す、シートベルト着用推進施策のことで、地域ごとの交通安全運動として取り組まれることが多い。

ステップ方式は、日本やアメリカで行われているが、アメリカのやり方には、注目すべき点がある。前回同様、JAFの海外実態調査(※1)から、その特徴を紹介したい。

◆“見せる”取り締り

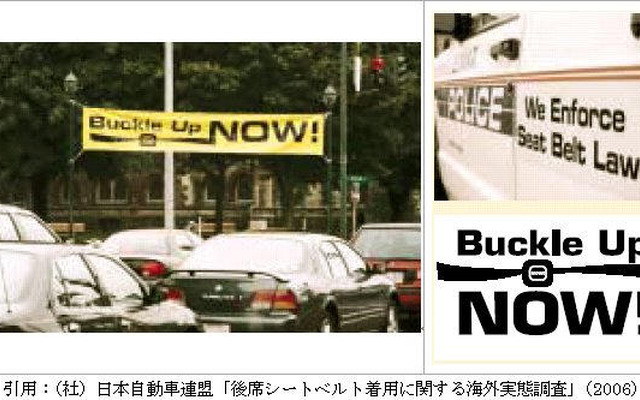

アメリカは、なるべく市民の目に触れやすいような形で、検問や取り締りをする。具体的には、道路上の横断幕で呼びかけ、交通量の多い道路でステッカーをつけたパトカーを走らせる、などである。(写真1)

取り締りの目的は、シートベルト着用を習慣化することであり、抜き打ち検査をして反則金をとることではない。こうした“見せる”取り締りは、市民にも受け入れられ易いと思う。

もうひとつ、“見せる”ものがある。運動期間中、道路脇の看板にシートベルトの着用率を掲示するのである。まるでガソリンの値段のようだ。ニューヨーク州エルミラ市の事例では、市内18カ所に看板を設置、着用率は2日ごとに更新された。(写真2)

◆“褒める”取り締り

検問の際、警察官は、未着用者は取り締まる一方で、着用している人を称えよう、とされている。また、運動期間の終わりに、警察、地域の指導者、市民、メディアを集めイベントを開催し、特に貢献した人を称えるのだそうだ。

エルミラ市では、“見せる”、“褒める”取り締りを数週間実施した結果、シートベルトの着用率が63%から90%に急上昇したという。

アメリカも、州によって着用推進の取り組みに温度差はある。しかし、成果が出ると、人は、やる気になるものだ。取り締りに“見せる”、“褒める”要素を入れることは、皆の参加意識を高め、運動の好循環を作り出す効果があると思う。

(※1)日本自動車連盟(JAF)「後席シートベルト着用に関する海外実態調査」 2006.7

http://www.jaf.or.jp/safety/data/image/2006back_belt.pdf