日本国内の温室効果ガスの総排出量は、2004年度比0.2%、1990年度比では7.8%と増加を続ける中、自動車など運輸部門のCO2排出量は04年度比1.8%減、470万トン減少した。うちマイカー(自家用乗用車)は390万トン減少し、削減に大きく寄与した。今回は、なぜマイカーのCO2が減ったのか、その要因を分析したい。

◆乗用車の総走行距離が伸びない

マイカーのCO2の殆どはガソリンの消費によるものだ。ガソリン消費量が減ったのは燃料価格が高騰したため、と考えておられる方は多いと思う。たしかに燃料価格の高騰は原因のひとつであるが、問題はもう少し複雑である。

ガソリンの消費量は走行距離と燃費で決まる。まず、走行距離が伸びていない。05年度のマイカーの総走行距離は04年度比で1.2%減だ。

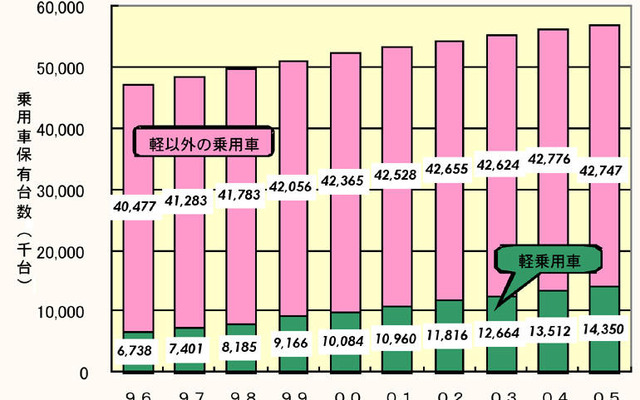

保有台数は伸びてはいるものの、増加しているのは軽乗用車で軽以外の乗用車は減少している。これは、1960年に統計を取り始めて以来初めてのことだ(図1)。タウンユース中心で走行距離が短い軽乗用車は、保有台数が伸びてもそれほど走行距離は伸びない。

国内の乗用車販売は不振が続いている。『プレリュード』や『セリカ』といった、かつての“若者御用達車”の販売中止が象徴するように、若年層のクルマ離れも著しい。これは、年収が伸びない、燃料が高い、という短期的なものではなく、自動車、あるいは移動そのものに対するニーズの変化が根底にあるのではないか。

◆乗用車の燃費が良くなっている

ガソリンの消費量を決めるもうひとつの要因である燃費は、良くなっているのだろうか。国内自動車メーカー各社は、ガソリン乗用車の新車販売平均で1995年度比23%アップという2010年度燃費基準を既にクリアしており、その後も新車燃費は向上を続けている。

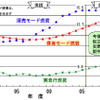

図2は、1990年からの日本全体の平均燃費を示したものだ。販売モード燃費(青)はその年に販売された新車の燃費、保有モード燃費(赤)は古いクルマも含めた乗用車全体の平均燃費だ。この2本の線は、燃費の良い新車が徐々に普及することで保有されている乗用車の平均燃費も良くなっていくことを示す。

これらはあくまで10・15モード試験値(※)なのだが、注目すべきは、実走行燃費(緑)も向上している点だ。実走行燃費は、日本全体のガソリン乗用車の総走行距離をガソリン消費量で割った値だ。実際に走行しているマイカーの燃費の全国平均値も、燃費の良いクルマの普及とともに向上しているのだ。

マイカーのCO2が減った主な要因は、走行距離の減少とクルマの燃費性能向上と言ってよい。また今後、大型のクルマばかりが売れたり渋滞が悪化することはまず考えられない。図2に予測されているように燃費の平均値は今後も着実に向上し、さらにCO2は減るだろう。

※10・15モード試験値:都市の渋滞などを想定しあらかじめ決められた同じ走行条件で計測された燃費値で、自動車の燃費性能を測るモノサシとなる値