独立行政法人の科学技術振興機構(JST)は22日、単細胞生物の真正粘菌が形成する餌の輸送ネットワークを理論的に解明し、都市を結ぶ実際の鉄道網よりも経済性の高いネットワークを形成する理論モデルの構築に成功したと発表した。

研究の成果であるネットワーク形成に関する理論は、複雑化するネットワーク社会で、経済性や災害リスクなどの観点から最適な都市間ネットワークを設計する手法の確立に結びつく可能性があるとしている。

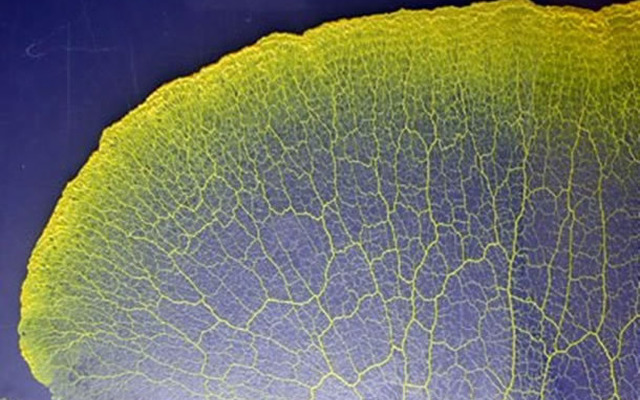

真正粘菌は、何億年もの間、厳しい自然淘汰を乗り越えて生存し続けている。このため、さまざまな機能をバランスよく保ち、変化する環境にも柔軟に対応する。つまり頻繁に使用される器官は増強され、使用されていない器官は退化する。これは、人間が作る都市間ネットワークの思想と共通する部分が多い。

粘菌のこうした知的な挙動に関しては、すでにJSTさきがけ研究者の手老篤史研究員らが発表し、2008年度のイグ・ノーベル賞を受賞している。しかし、脳も神経もない粘菌が知的なネットワークを形成するメカニズムについては理論的な解明がなされておらず、生物学上の謎の1つとなっている。

今回、手老研究員らは真正粘菌変形体が作る輸送ネットワークを実験・理論の両面から解析し、数理科学的にネットワークを再現する理論モデルを構築した。これにより、粘菌の作るネットワークによる物質輸送は、実際の鉄道ネットワークより輸送効率が良いことや、アクシデントに強いことが解明されたとしている。

今後、都市間を結ぶ道路・鉄道・インターネットなどによる物流・情報ネットワークの整備で、建設・維持コストや災害リスク管理など、さまざまな要件を目的に応じて重視した際に、今回の研究により構築した理論モデルを適応することでより最適なネットワークを提示する設計法則の確立が期待される。