文部科学省は10月10日、「平成22年度体力・運動能力調査結果」についてホームページ上で公開した。

同省では、昭和39年度より体力・運動能力調査を実施して国民の体力・運動能力の現状を明らかにし、その結果を国民の体力の維持・増強や健康の保持・増進や、体育・スポーツの指導と行政上の基礎資料として広く活用している。

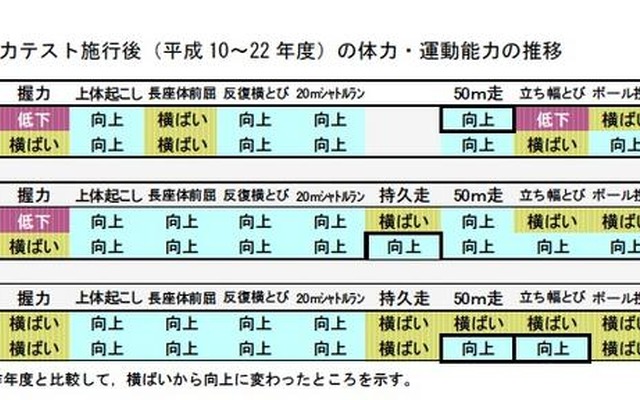

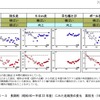

青少年(6〜19歳)について、新体力テスト施行後(平成10〜22年度)の体力・運動能力の推移をみると、持久走、50m走、立ち幅とび、ソフトボール投げ・ハンドボール投げでは、小学生男子の立ち幅とびを除くすべての項目で、横ばいまたは向上傾向がみられる。さらに昨年度の横ばい傾向から本年度向上傾向に変わったところが4ヵ所で確認することができる。また、新体力テストの合計点では、すべての年代において平成10~22年度(13年間)の過去最高の記録になっている。

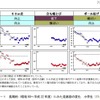

長期的にみた体力・運動能力の推移(昭和60〜平成22年度)は、体力水準が高かった昭和60年頃と比較すると、中学生男子の50m走、ハンドボール投げを除き、依然低い水準になっている。

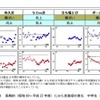

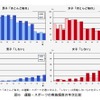

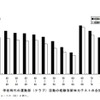

運動・スポーツの実施頻度を体力水準が高かった昭和60年度と比較すると、運動・スポーツを「ほとんど毎日」する人の率は、小学生(10、11歳)では男女とも低下しているが、中学・高校生(12〜17歳)では男子で向上、女子ではほとんど変化していない。一方「しない」人の率は、ほとんどの年齢で昭和60年度よりも増加する傾向を示しており、その傾向は女子において顕著である。また「しない」人の率は年齢が上がるにつれ高くなり、18〜19歳の女子においては、約2人に1人が運動・スポーツをしていない。

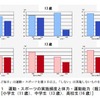

昭和60年度と体力・運動能力の比較が可能なテスト項目について、「ほとんど毎日」群と「しない」群の成績を年次間で比較すると、どの年齢においても「しない」群の低下が顕著である傾向が伺える。

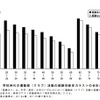

また、運動・スポーツの実施頻度と新体力テストの合計点との関係をみると、運動の実施頻度が高いほど体力水準が高いという関係は8、9歳ごろから明確になり、その傾向は79歳に至るまで認められ、運動・スポーツの実施頻度は、生涯にわたって体力を高い水準に保つための重要な要因の一つであると考えられるとしている。