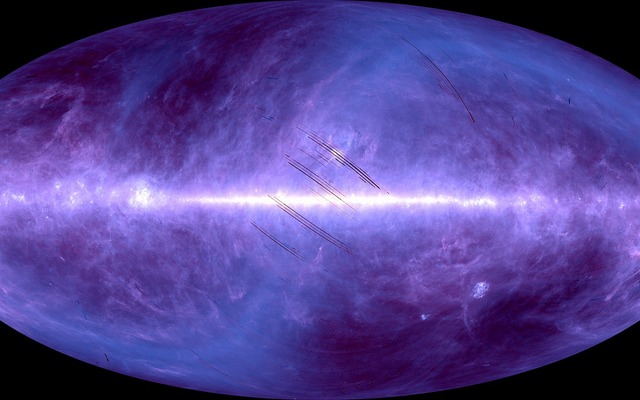

東京大学大学院総合文化研究科の土井靖生助教らのグループは、赤外線天文衛星「あかり」で取得した全天観測データを使って、新しい全天の遠赤外線画像を作成し、世界の研究者が利用するためのデータベースとして公開した。

遠赤外線は、宇宙を観測した際に検出される最も強い電磁波の一つで、主に星を作る素となる星間物質から放射されている。遠赤外線で観測すると、星間物質、特に温度が摂氏マイナス200度以下の低温ダストの分布を知ることができ、内部で星が生まれる様子を調べられる。

さまざまな銀河について遠赤外線で調べることで、ビッグバンから現在まで、どの時期に多く星が作られていたかについても探ることができる。星間物質の分布を詳しく調べることは、宇宙の成り立ちを探る上でのカギとなる、宇宙背景放射を精密に測定するためにも重要。星間物質の出す電磁波の強さを正確に把握することで、背後に埋もれた宇宙背景放射の強さ分布を正確に測定できる。

今回の研究グループは、赤外線天文衛星「あかり」によって取得された遠赤外線の全天サーベイ観測データから、画像データを作成した。完成した画像データは較正済みで、研究者はすぐにデータを解析して、科学的研究に取りかかることができる。世界中の研究者が利用できるよう、完成したデータを宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所からインターネットを通じて公開した。

赤外線天文衛星「あかり」は、JAXA宇宙科学研究所や、東京大学をはじめとする日本の各大学、ヨーロッパ宇宙機構等の協力により2006年に打上げられた。「あかり」は、赤外線で全天を観測し、より高い解像度のデータを取得することを目標の一つとしている。

今回完成した画像データでは「あかり」が1年4カ月かけて取得した全天の99%以上の領域に及ぶ観測データが使われている。今回65,90,140,160マイクロメートルの4つの波長で、解像度1分~1.5分角の全天画像を完成した。この解像度で全天の遠赤外線画像が得られたのは世界で初めて。従来の遠赤外線の全天画像と比較して解像度が4~5倍向上し、観測波長もより長い波長に広がった画像データが利用できるようになった。

遠赤外線は、星や惑星の誕生の現場や活発な星形成活動を行っている銀河や遠方銀河を調べるために重要な波長帯で今後、天文学のさまざまな分野での利用が期待されるとしている。