東京大学工学部化学システム工学専攻の山田淳夫教授、山田裕貴助教らは、燃えにくい電解液を用いた高性能4.6Vリチウムイオン電池の開発に成功した。

電気を蓄え、必要なときに取り出すことのできる二次電池は、電気自動車の普及に基づく低炭素社会の実現に向けた中核技術だ。現在最も優れた二次電池はリチウムイオン電池だが、高密度エネルギー貯蔵(小型・軽量化)のため、現在の3.7Vから5V級への高電圧化の要請が強まっている。

このため、高電圧を発生する電極材料の研究開発が進んでおり、さまざまな5V級正極材料が提案されてきた。しかし、既存の有機電解液を用いると、高電圧による副反応が継続的に起こることが問題になっている。

これまで、添加剤の使用など、既存電解液をベースとしたさまざまな改良が行われてきたものの、安定した充放電反応には至っていない。加えて、既存の有機電解液は可燃性の有機溶媒を使用しているため、高電圧作動における安全性の確保も課題となっている。既存電解液の延長線上ではない、革新的な電解液の開発が急務となっていた。

今回、東京大学大学院工学系研究科の山田教授と山田助教らのグループは、物質・材料研究機構の館山佳尚グループリーダー、科学技術振興機構の袖山慶太郎さきがけ研究員らとの共同研究により、リチウムイオン電池の高電圧作動を可能にする新規な難燃性電解液を開発した。

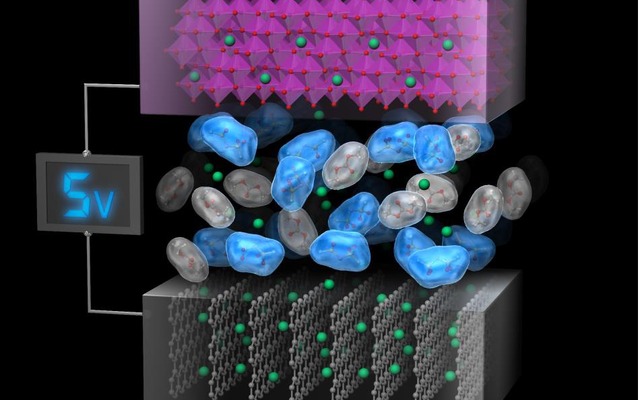

この電解液は、2014年に発表した「濃い電解液」(高濃度電解液)の概念に基づいて新たに設計されたもので、リチウムイオンの濃度を極限まで高めることによって、リチウムイオン、アニオン(マイナスイオン)、有機溶媒分子が相互に結び付いたネットワーク構造を持つことが、理化学研究所のスーパーコンピュータ「京」を用いたシミュレーションにより明らかとなった。

特殊な溶液構造により、有機溶媒に起因する燃焼性が格段に低下するとともに、高電圧作動時に発生する副反応を抑制することができ、既存電解液では不可能だった平均電圧4.6Vのリチウムイオン電池の安定作動に成功した。難燃性電解液の開発で高電圧作動を達成、高密度で高安全性のエネルギー貯蔵が可能となり、長距離走行が可能な電気自動車の開発などに大きく貢献することが期待される。

今回の研究成果は、Nature Communications誌に掲載された。