カーオーディオユニットの取り付けには、さまざまなノウハウが存在している。その1つ1つを詳しく解説している当コーナー。今週は、「デッドニング」についての5回目として、「内張りパネルへの処置」をテーマにお届けする。

ここまでは、「デッドニング」についての「概要」、そして具体的メニューとして、「制振」、「サービスホール塞ぎ」、「背圧の処理」について解説してきた。今週はこれらに引き続き、「内張りパネル」においてはどのようなことが行われているのかをご紹介していこうと思う。

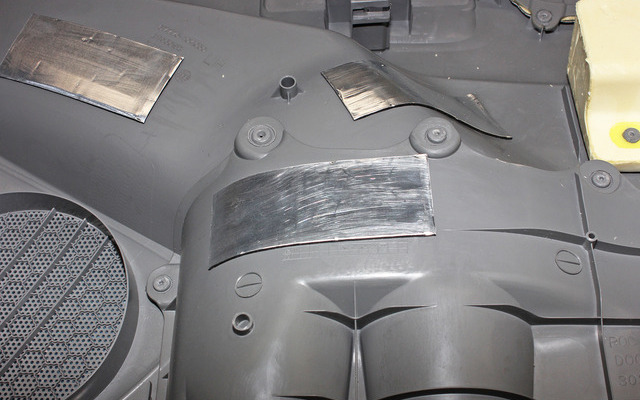

内張りパネルに対しても複数の処置が成されるのだが、メインの作業となるのはここでもやはり、「制振」である。「サービスホール」を塞いでいない場合は特に、塞いだ場合でも、内張りパネルにはスピーカーの裏側から発せられる音エネルギーが、大なり小なり伝わってくる。それによってパネルが共振すると、スピーカーの表側から発せられる音を濁してしまう。これに対処すべく、制振材を貼っていくのである。

また、「防音」も重要な作業だ。「防音」とは、異音を発しそうな場所に対して、それを未然に防ぐための策を講じようとする作業である。例えば、内張りパネルとドアの鉄板が当たる部分のガタつきを抑えるために「防音材」を挟み込んだり、クリップ部分のガタつきが起こらないように「防音材」を貼ったり等々…。振動でビビリそうなところに、クッション材的なものを貼っていくのだ。

場合によっては、「吸音」が行われることもある。内張りパネル内に進入してくる音エネルギーが何らかの“悪さ”をする前に、それを吸い取ってしまおうというのである。

ただし、やり過ぎには注意が必要だ。吸音し過ぎると、サウンドが味気なくなる等の変化が生じることもあるからだ。自作で内張りパネルへの「吸音」作業を行おうとする時には、「吸音材」の使用量は少なめに、ということを、頭のスミに置いておこう。

「内張りパネル」に対して行われる主要な作業は、以上の3つだ。プロショップではこれらを適宜行い、内張りパネルの音響的なコンディションを上げていく。

さて次週は、新たな項目にテーマを移す予定である。次回の当コーナーも、要チェック。