長崎電気軌道はこのほど、2016年6月に発生した公会堂前交差点(長崎市)での脱線事故の原因と再発防止策を取りまとめ、国土交通省九州運輸局に提出した。同社は分岐器(ポイント)のレールが変形し、車輪が乗り上がりやすい状態になったことが直接の原因と推定した。

この交差点では2007年5月、脱線事故が2回発生。2015年10月にも脱線事故が発生し、この影響で赤迫~蛍茶屋間の3号系統が全面的に運休した。再発防止策を講じて2016年2月に蛍茶屋行きが運転を再開し、同年5月23日には赤迫行きも再開した。

しかし、全面再開から10日後(6月2日)の22時50分、3号系統の赤迫行き電車(360形362号)が公会堂前交差点のポイントに差し掛かったところ、後方の台車が進行方向左側へ約1m脱線。この影響で3号系統の赤迫行きは現在も運休が続いている。

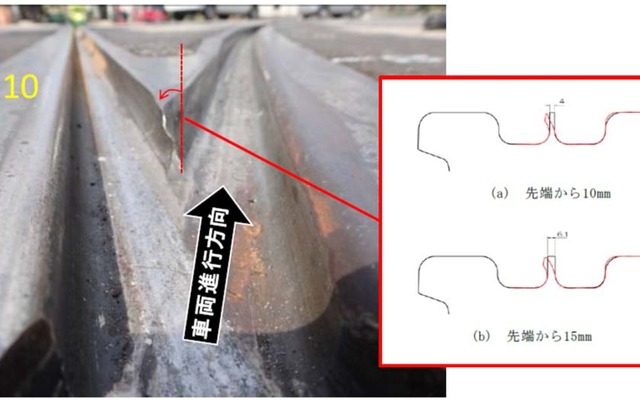

長崎電軌の公表資料によると、2015年10月に発生した事故の復旧工事として、2016年5月にポイントのレール一式を交換した。しかし、赤迫行き電車の再開後、ポイントの線路が交差する場所(クロッシング)に設けられたV字状のレール(ガードノーズ)に電車の車輪が繰り返し接触。この影響でガードノーズがカーブの外側に向かって変形し、車輪が乗り上がりやすい状態になった。これが脱線事故の直接原因と推定されている。

2015年10月の事故では、ガードノーズ部分の摩耗が脱線原因の一つだった。これを受けて長崎電軌は、レール交換時にガードノーズ部分の高さを約10mm低くした。「ガードノーズと車輪が接触する位置をなるべく奥の方にすることで、車輪の接触を抑制し、ガードノーズ部分の摩耗を抑制することが目的」だったという。しかし、ガードノーズを低くしたことで体積が減少したため、車輪の接触によってガードノーズが変形したとみられる。

長崎電軌は事故防止対策として、脱線事故が発生した部分の曲線半径を現在の20mから35mにすることでカーブを緩やかにし、安全性の向上を目指す。また、車輪とガードノーズの接触を軽減させる設計に変更し、ガードノーズの高さも従来の設計に戻すという。曲線半径の緩和は、運輸安全委員会が2016年11月にまとめた2015年10月事故の調査報告書でも提言されている。

長崎電軌は今年3月にも復旧工事に取りかかる方針。工事完了後は台車のみの走行試験、営業時間外での試運転、営業時間中の試運転を行って段階的に検証する。11月中には3号系統赤迫行きの営業運転を再開する方針だ。