カーオーディオを楽しもうとするときに頼りになる「サウンド調整術」について解説している当コーナー。今週からは新章に突入し、各機能の“成り立ち”の考察を開始する。まずは“クロスオーバー”について、その仕組みや利点を紹介していく。

結論から入りたい。“クロスオーバー”とはズバリ、「音楽信号を“帯域分割”する機能」である。左右1つずつのスピーカーそれぞれに、低音から高音までの全帯域(フルレンジ)を再生させようとするときには当機能の出番はないが、例えば、高音再生の専用スピーカー(ツィーター)と中低音を受け持つスピーカー(ミッドウーファー)とに役割分担させようとするときには、なんらかの“クロスオーバー”を行える機器が必要となる。

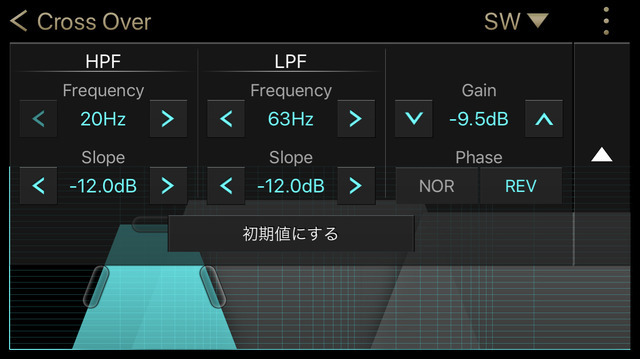

どのような活躍の仕方があるのかを具体的に説明していこう。まずは、フロントスピーカーとサブウーファー間で使われるケースについて考えていく。一部、上級なAV一体型ナビには“サブウーファー出力”が備えられていて、その場合にはAV一体型ナビ本体の中に、フロントスピーカーとサブウーファー間での“帯域分割”が行える“クロスオーバー”機能が搭載されている。そしてそれは以下のような使われ方がされることとなる。

“サブウーファー出力”からサブウーファーに送られる信号については、任意の周波数より上の信号をカットする。そして、ミッドウーファーに送られる音楽信号については、任意の周波数よりも下側の音楽信号をカットする。

なお、上側の信号をカットすることは“ハイカット”と呼ばれていて、または「下の信号だけを通す」という意味で“ローパス”とも呼ばれている。その逆に、下側の信号をカットすることは“ローカット”、または“ハイパス”と呼ばれている。

このような操作をすることで得られるメリットは主に2つある。サブウーファーは得意な超低音再生だけに集中でき、ミッドウーファーは苦手な超低音の再生をしなくてすむ。それぞれが得意な仕事だけに専念できるので、再生音がクリアになる。

また、音が2重になることもない。“帯域分割”がされていなければ、鳴り方は異なっているとはいえミッドウーファーとサブウーファーの両方から同じ音が聴こえてくるので、音がダブり、音像がにじんでしまうが、“クロスオーバー”をかければ、そのような弊害も発生しにくくなる。

今回はここまでとさせていただく。次回も“クロスオーバー”の成り立ちについての解説を続行する。お楽しみに。