国土交通省は、車載式故障診断装置(OBD)を活用した車検のあり方についての最終報告書をまとめた。

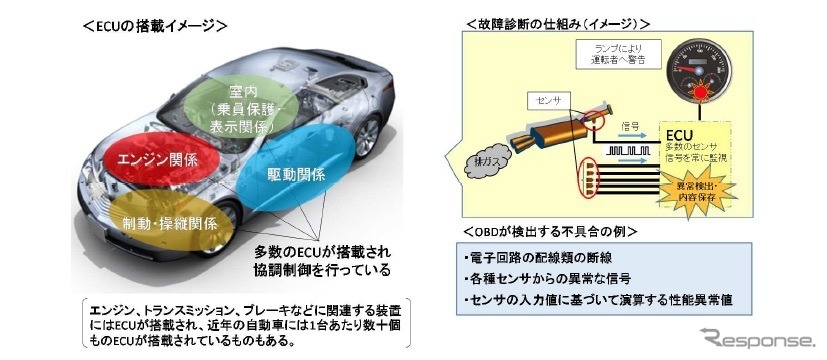

急速に進化・普及が見込まれる自動運転技術は、高度で複雑なセンシング装置と電子制御装置で構成するが、これら装置が故障した場合、機能が発揮されないほか、誤作動につながる恐れもあり、使用過程時の機能維持を図ることが安全上重要となる。これら課題に対応するため、最近の車に搭載されているセンサや構成部品の断線や機能異常の有無を自己診断・記録するOBDを車検に活用できる可能性がある。

国土交通省では有識者、自動車検査実施機関、関係団体の代表者などで構成する「車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会」を設置してOBDを活用した車検について検討、今回最終まとめを行った。

それによるとOBD検査の対象は保安基準に性能要件が規定されている装置とする。OBD検査導入に当たっては、第一に、故障時の誤作動による事故が懸念され、現行の車検手法では故障の検知が難しい運転支援技術・自動運転技術等を対象とする。

その他の装置は、OBD検査の負担と効果を見極めつつ、装置ごとにその要否を検討することとする。排出ガス関係については、現行の保安基準にJ-OBDII基準が導入されていることから、引き続き、OBD検査の対象とする。ただ、車検時に「特定DTC(故障コード)」が読み取られた場合、不合格とする時期は、検査実施機関の準備や実証のため、2024年(輸入車は2025年)以降とする。

OBD車検の対象は型式指定自動車または多仕様自動車で、乗用車、バス、トラック。2021年(輸入車は2022年)以降の新型車。OBD検査の対象とする装置は排出ガス等発散防止装置、ABSやESC(横滑り防止装置)、自動ブレーキなどの運転支援技術、自動運転技術。将来的には車線逸脱警報装置やオートライトシステム、先進ライト、ふらつき注意喚起装置、周辺ソナーなども対象とする可能性がある。

「警告灯」の取り扱いについては「故障」と断定されないケースや、保安基準に関係ない異常でも点灯するケースがあるため、警告灯の点灯だけで車検の合否を行うのは適当ではないとしている。

OBD検査では自動車メーカーが設定する「特定DTC」が1つ以上検知された場合、車検は不合格とする。排出ガス関係(J-OBD I)については、レディネスコードが少なくとも1つ記録された状態でなければ、検査の準備が整っていないものとし、検査保留とする。