住友ゴムと独ライプニッツ高分子研究所との共同研究により世界で初めて、天然ゴムのき裂先端の結晶化挙動が明らかになった。3月5~7日に独ハノーバーで開催された「タイヤテクノロジーエキスポ2019」において発表された。

住友ゴムはすでに合成ゴム内部の「ボイド」と呼ばれる空隙(ゴム破壊の元)の発生からき裂発生までのメカニズムを解明しているが、今後の環境問題や性能持続の観点から、タイヤの主原料の一つである天然ゴムの破壊現象を解明することも重要なポイントと位置付けている。

天然ゴムは、伸ばすと結晶化し、その部分は剛性が高くなる。そのため、合成ゴムでは発生しない結晶化が天然ゴムのき裂成長や破断に強く影響すると考えられている。タイヤは接地して回転している状態では、ひずみの拘束を受けた状態で周期的な変形を繰り返すため、同条件での天然ゴムのき裂先端の変形を観察することが求められる。

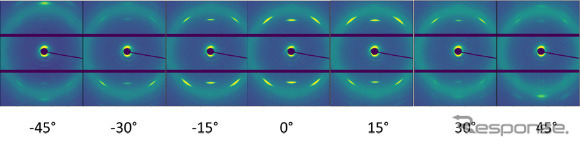

実験では、き裂先端の力とひずみの関係を再現し、かつX線での結晶構造の解析を可能にするために伸長方向に対して幅方向が十分に広い天然ゴムの平面試験片を使用。伸縮を繰り返した場合のき裂先端について、X線広角散乱を用いてゴム内部の結晶化挙動を観察した。

その結果、短冊試験片を伸長した場合は天然ゴム分子のほとんどが伸長方向に揃い結晶化が発生するが、十分に広い天然ゴム平面試験片のき裂先端では、ひずみの拘束のために、分子の並びが短冊試験片ほど揃わず、結晶がランダムにいろいろな方向を向いていることが判明。さらに充填剤としてカーボンブラックを加えたゴム試験片では、それを混ぜていないゴムよりも結晶のサイズが小さくなることがわかった。一方、伸縮を繰り返す際の結晶化の状態を観察した結果、伸長時に生じた結晶化は試験片が元に戻る際に融解するが、伸長時よりも元に戻る時の方が結晶化度が高い結果となった。

今回の天然ゴムのき裂先端における結晶化に関する研究成果から、結晶の並び方をコントロールすることで、今までより破壊されにくいゴム、高い耐摩耗性能を持ったゴムの開発が期待される。住友ゴムはこの研究成果を活かし、従来と比べて優れた耐摩耗性能を持つゴムの開発を進め、さらには「より性能が持続する」高性能タイヤの開発につなげていく。