カーオーディオ製品の取り付けにおけるセオリーのいろいろを紹介しながら、カーオーディオの奥深さを紐解こうとしている当コーナー。まずはスピーカーの取り付け工程にスポットを当てている。今回も、「インナーバッフル」の製作にまつわるノウハウを解説していく。

前回は、「インナーバッフル」の材質についての考察をお届けした。それに引き続いて今回は、その“形”について考えていく。

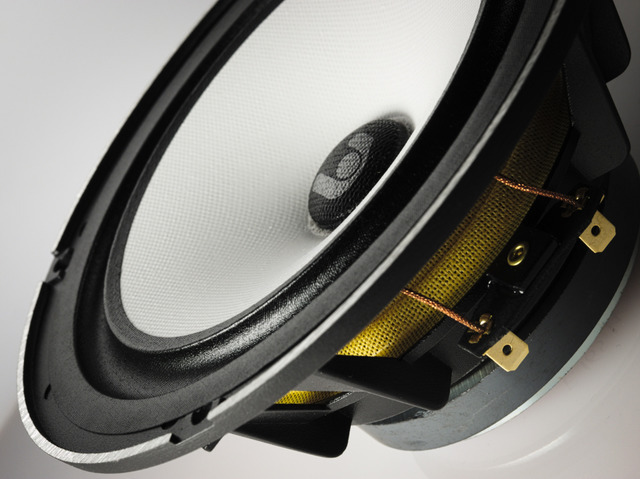

さて「インナーバッフル」は、できるだけ大きい方が音には有利だとされている。というのも前にも説明したように、「インナーバッフル」は音響パーツとしての役割も負っている。大きい方がその役割を果たしやすくなるのだ。

まず、大きい方がスピーカーの振動板が動くことで発生するスピーカー自体の振動が、ドアの鉄板に伝わりにくくなる。

さらには、大きく作った方が土台としての性能も向上する。大きければ大きいほどスピーカーの取り付け面のフレームが、100%接地できるようになる。

例えば踏み台があったとして、そこに靴底の全面が乗っているときと、つま先部分が踏み台からはみ出しているとき、この両方の状態をイメージしてほしい。で、その両者で安定感が高いのはどちらだろうか。体重はかかと側に乗っているとはいっても、靴底が100%踏み台に乗っているときの方が、安定感は高い。

それと同じように、スピーカーの取り付け面のフレームも、100%「インナーバッフル」に乗っている方が安定する。例えミリ単位のズレであっても、はみ出しはないに越したことがないのだ。

ただし、ドアの鉄板は案外にデコボコしている。なので、単純に大きくはできない。凹凸を無視して作れば、鉄板にフィットしなくなりガタついてしまう。それでは意味がない。なので“カーオーディオ・プロショップ”は都度創意工夫を発揮して、鉄板のデコボコを上手く避けながら、その中でできるだけ大きな「インナーバッフル」を作ろうと努める。“形”にこだわり、“大きさ”にこだわり、それを完成させるのだ。

今回はここまでとさせていただく。次回もスピーカーの取り付けに関するセオリー解説を続行する。お楽しみに。