J.D.パワージャパンは、カーシェアリングサービスの認知率や利用意向に関するアンケート調査を実施。認知度は高いものの、利用できるステーションを知っている人はまだ少ないという実態が明らかになった。

調査は2021年6月、20~69歳を対象にインターネットアンケートで実施。2800名からの有効回答をまとめた。

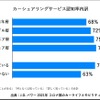

まず、カーシェアリングサービスについて知っているかを尋ねたところ、「名前を見聞きしたことがある」が40%、「サービス内容を知っている」が33%(何となくは知っている:25%+詳しく知っている:8%)。全体の7割以上がカーシェアの存在を少なからず認識していることになる。

世代別に認知率(「名前を見聞きしたことがある」+「何となくは知っている」+「詳しく知っている」)は、若年層(20~34歳)が68%、ミドル層(35~44歳)は72%、プレシニア層(45~59歳)は75%、シニア層(60~69歳)は77%。世代が上がるにつれ、よりカーシェアになじみがあることが分かった。また現在、車を保有している層と保有していない層で比較すると、車保有層でのカーシェアの認知率は76%、非保有層での認知率は63%となった。

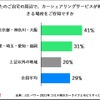

次に、「自宅周辺でカーシェアリングサービスが利用できる場所を知っているか」と尋ねたところ、「知っている」は29%。カーシェアリングサービスの存在自体を知っている割合に比べて、実際住んでいる近くで利用できるステーションを知っている人はまだ少ないという実態が確認できた。地域別に「知っている」の回答割合を見ると、東京、神奈川、大阪居住の回答平均は41%、次いでステーション数の多い5県(千葉、埼玉、愛知、兵庫、福岡)在住の回答平均は31%、それ以外の地域居住の回答平均は20%となり、地域によって大きな違いが表れる結果になった。

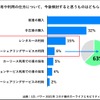

車の保有や利用の仕方について今後検討するものについては、カーシェアリングサービスの利用を「検討する」と回答したのは全体の6%だった。一方、レンタカーの利用を「検討する」と回答したのは全体の15%となり、カーシェアがレンタカーに比べまだ十分に浸透していない状況がうかがえる。また、カーシェアリングサービスとレンタカーの両方を検討する人の割合を見ると、カーシェアリングサービスの利用を検討する人のうち、63%がレンタカーの利用も検討していることが分かりった。

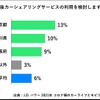

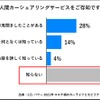

「個人間カーシェアリングサービス」の認知度については、「名前を見聞きしたことがある」が28%、「サービス内容を何となくは知っている」が14%、「サービス内容を詳しく知っている」が4%という結果になった。「知らない」が54%と過半数を占め、企業が提供するカーシェアリングサービスを知らないと回答した割合(27%)と比べても、サービスがまだ一般に浸透していないことがうかがえる。また、今後の個人間カーシェアの利用検討意向は、「検討すると思う」がわずか2%だった。

個人間のカーシェアリングサービスは、企業ではあまり提供していないような珍しい車種や高級車、輸入車なども多く、日常の移動手段としてのカーシェアリングサービスとは異なり、車好きの層を中心に人気が出てきているようだ。しかし、盗難や詐欺といった悪質なトラブルも発生しており、フォロー体制が気になるところ。今後の普及に向けて、サービスやシステムの整備や不安の解消も重要なカギとなりそうだ。