カーオーディオでは、製品の取り付け作業にさまざまなセオリーが存在している。それらを紹介しながら、カーオーディオへの興味を深めていただこうと試みている当連載。今回から数回にわたっては、「デッドニング」について解説していく。

最初に、「デッドニング」の目的を明らかにしたい。結論から入ろう。「デッドニング」とは、「ドアをスピーカーに作り替えるための行為」だ。

これがどういうことなのかと言うと…。まずは家庭用のスピーカーの姿をイメージして欲しい。店頭で売られているスピーカーはどれも、スピーカーユニットが箱に取り付けられた状態で製品として成り立っている。

ちなみにこの箱のことは「エンクロージャー」と呼ばれているのだが、当然ながらエンクロージャーにも、各社ならではの英知がフル注入されている。形や内部構造等々が厳密に設計されていて、使用部材に関しても入念に吟味されている。

ところで、スピーカーユニットとエンクロージャーの役割を、楽器に置き換えて説明されることがある。例えばバイオリンに置き換えると、スピーカーユニットは弦にあたり、エンクロージャーはボディにあたる。

つまりカースピーカーはバイオリンで言うと、弦だけで売られているようなものなのだ。もちろん設計・製造には弦以上に手間がかけられているだろうけれど、ボディが付属していない状態であるという例えは、言い得て妙だ。

で、クルマの場合はドアがエンクロージャーの役目を負うのだが、悲しいかなドアの設計・製造においてはほとんど、音響機器としてどうかという配慮がなされていない。多少の防音材が入れられている場合もあるが、主には走行性能や安全性能、そして燃費性能に関する工夫が盛り込まれているだけで、スピーカーとしては作られてはいないのだ。

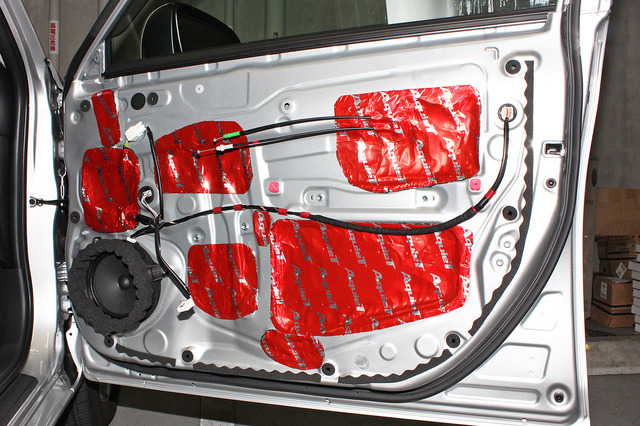

ゆえに「デッドニング」が必要となる。「デッドニング」にてドア内部の音響特性を整えることが目指される。つまり、スピーカーとしての完成度を上げていこうとするわけだ。

なお「デッドニング」の“デッド”とは、響きにく状態であることを言い表す言葉だ。ちなみに対義語は“ライブ”で、こちらは響きやすい状態であることを言い表す。そして実際「デッドニング」では、ドア内部の鉄板を響きにくくする作業も行われる。しかし、その内容は単純ではない。

具体的な内容については、次回以降の記事の中で詳しく説明していく。お楽しみに。