いろいろとセオリーやコツがあるカーオーディオ製品の取り付け作業。当連載では、その具体例を1つ1つ解説しながら、カーオーディオの面白さや奥深さを明らかにしようと試みている。今回は前回に引き続き、「デッドニング」の手順を紹介していく。

さて前回は、ドアに取り付けたスピーカーの裏側から放たれる音エネルギー(背圧)への対処法を紹介した。クルマのドアの中では、この背圧がさまざまな悪さをしでかす。ゆえに「デッドニング」ではまず、スピーカーの奥側の鉄板へ「吸音材」を貼ることでこの「背圧」のエネルギーを弱めること、また「拡散材」を貼ることでこれがスピーカーに跳ね返るのを抑制することが目指される。

で、その次にはどのようなことが行われるのかと言うと…。

次には、ドアの奥側の鉄板、つまりは「アウターパネル」の共振を止める作業が施されることが多い。スピーカーの裏側にて「背圧」を弱める作業が行われても、そのエネルギーをゼロにはできない。なのでどうしても、ドア内部の鉄板や内張りパネルは共振する。

共振すると、異音が出る。大きな共振であればはっきりとビビリ音が聞こえてくるし、はっきりとしたビビリ音が聞こえてこない微細な共振であっても、小さいながらも異音を発しスピーカーが奏でる音楽を知らず知らずのうちに濁す。

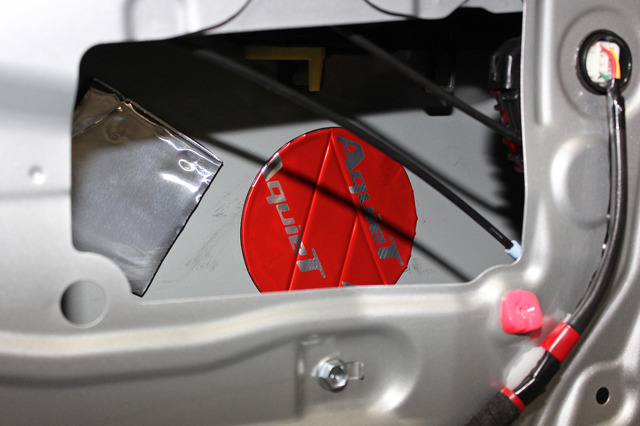

なので各所への「制振」作業が行われるのだが、まずは「アウターパネル」から手を付けられることとなるその理由は単純明快だ。「後からではやりにくくなるから」だ。手前側にある「インナーパネル」への作業の中には「サービスホールを塞ぐ」という工程があり、それを先にやってしまうと奥側に手を入れられなくなる。

なお、「制振」作業にはズバリ、「制振材」が用いられる。これは前回の記事の中でも説明したとおり、薄いアルミシートにブチルゴムやアスファルト系の素材が貼られたもので、これを鉄板に貼り付けると比重が上がり鉄板が振動しにくくなる。

ところで多くの場合、「制振材」は特に共振しやすい場所に貼られる。共振しやすい場所とは、「広く平らな面」だ。プレスラインが入っている場所はその凹みや突起が“リブ”の役目も発揮するので、強度が高く共振しにくい。しかし広く平らな部分は強度が低く簡単に共振する。

ちなみに、外側から手で軽くこんこんと叩いてみても共振しやすい部分を見つけられる。共振しやすい場所はかん高い音がする。つまり、音が良く響く。逆に強度が高い場所は叩いても音があまり響かない。そういう場所には「制振材」が貼られることは少ない。貼り過ぎるとドアの内部が重くなり過ぎる。さらには部材代もかさんでしまう。なので「制振」作業は、効率的に行われることが多い。

今回は以上だ。次回もこれに続いて行われる作業内容を説明していく。お楽しみに。