主に道路に設置された感知器による交通情報を提供するVICSにプローブ情報による交通情報を加える実証実験をJARTIC(公益財団法人日本道路交通情報センター)と共同で開始したのが昨年4月。その結果は情報量が増加したことでユーザーから大好評を得た。ただ、同時に課題も見つかったのも事実。VICSの取り組みをレポートする。

そもそもVICS(Vehicle Information and Communication System)とは、渋滞などの道路交通情報をカーナビに表示する情報通信システムのことだ。1996年に首都圏を皮切りにサービスインした後に全国へと広がり、2003年にはすべての都道府県へとエリアを広げた。

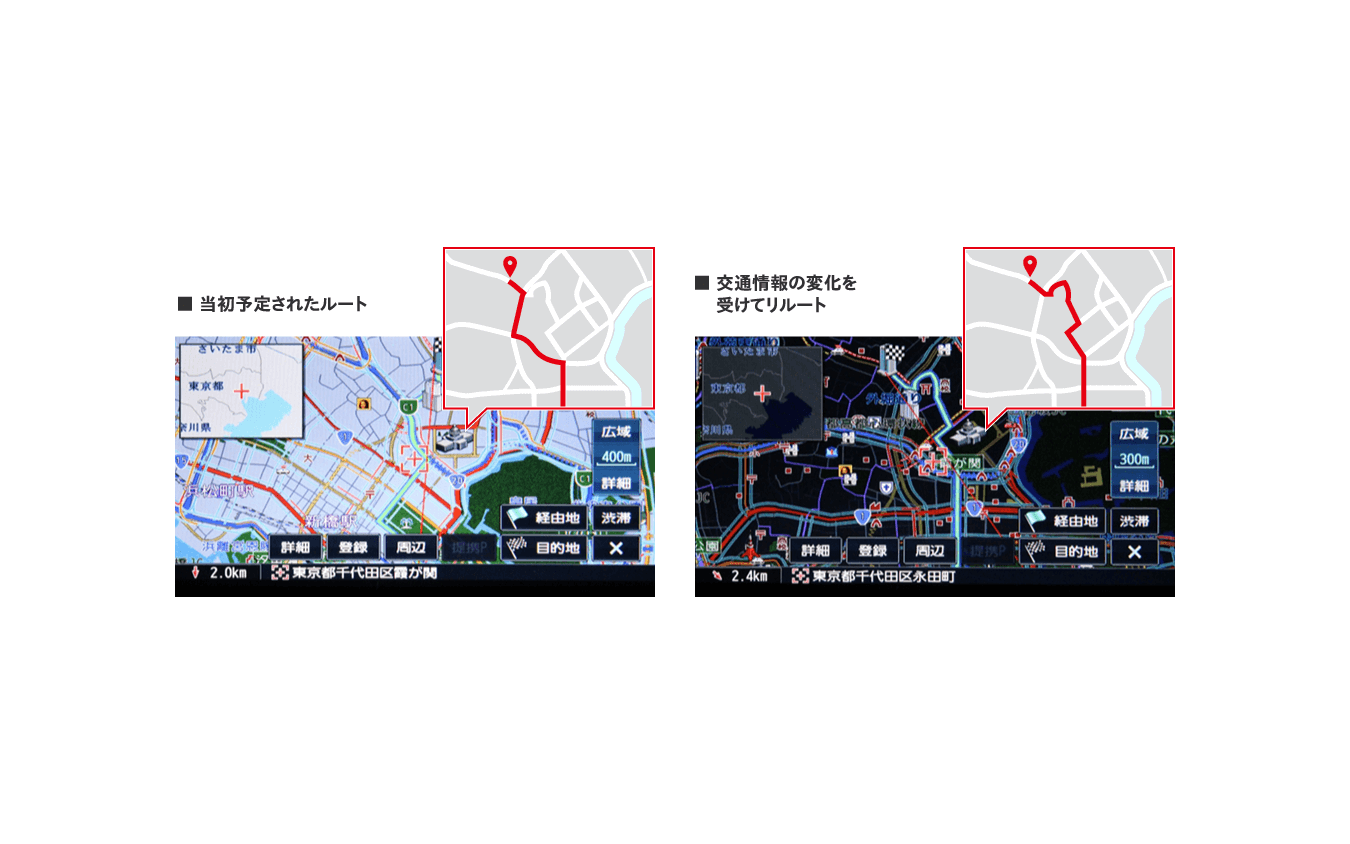

VICSの目的は、提供する情報によって交通の流れをスムーズにし、効率的な道路利用を実現することにある。提供される情報はカーナビの地図上に「渋滞(赤色)」「混雑(橙色)」「順調(緑色)」の3種類を表示するほか、光ビーコン/電波ビーコンを組み合わせることで渋滞を避けたルートを案内するDRGS(Dynamic Route Guidance System)にも対応。その対象となる総距離数は今や約22.4万km(令和2年版“VICSのあゆみ”より)にも達する。

「VICS WIDE」により、FM多重放送でも情報提供が可能に

VICS WIDEでさらに賢くなったルート選び

VICS WIDEでさらに賢くなったルート選び

そのVICSが最初に大きな変貌を遂げたのが2015年のこと。FM多重放送を使い、従来のVICSよりも大容量かつ精度の高い情報を発信する「VICS WIDE」をスタートさせたのだ。単に「混雑」や「渋滞」を表示するだけでなく、区間ごとの通過時間情報を基準としたルート案内を実現。それまで光ビーコンを備えたカーナビでのみ実現していた機能をFM多重放送でも情報を提供できるようにしたのだ。

提供される情報はそれだけにとどまらない。「VICS WIDE」では気象情報を地図上に表示し、津波や噴火といった特別警報をポップアップ表示する機能も追加された。さらにゲリラ豪雨なども把握できるよう『大雨エリア情報提供サービス』を全国で展開している。これらは相次ぐ災害発生の教訓から生まれたものだ。

そして、新たなアプローチとして昨年4月に追加されたのが乗用車のプローブ情報(車両の位置情報など)による交通情報である。これはユーザーが実際に走行した位置や速度をデータとして反映したもので、2011年に発生した東日本大震災で体験した未曾有の災害を契機に各自動車メーカーなどが「通れたマップ」として一般に無料公開して大きな力となっていたものでもある。

すでに「VICS WIDE」でタクシープローブによる交通情報の大きな効果を実感していたVICSセンターは、「民間の乗用車のプローブ情報を束ねればより充実した交通情報になる」と確信。このプローブ情報を集約し、より大きなデータとしてまとめることを次の目標として検討し始めたのだ。これが2017年のことだ。

しかし、実際は思うように事は運ばなかったという。各メーカーとも莫大な投資をして築き上げたサービスだけに、当初は話のテーブルについてもらえても、なかなか話が進展しなかった。そんな中で転機となったのが“東京オリンピック開催に合わせて”というひとつの目標だった。オリンピック時期には東京に人が溢れ、深刻な交通渋滞が予想される。この社会問題を業界全体で話し合い、取り組む機運が高まったのだ。

実証実験により提供する情報量が最大で3倍以上に増加

実証実験で増加した情報の提供道路長

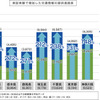

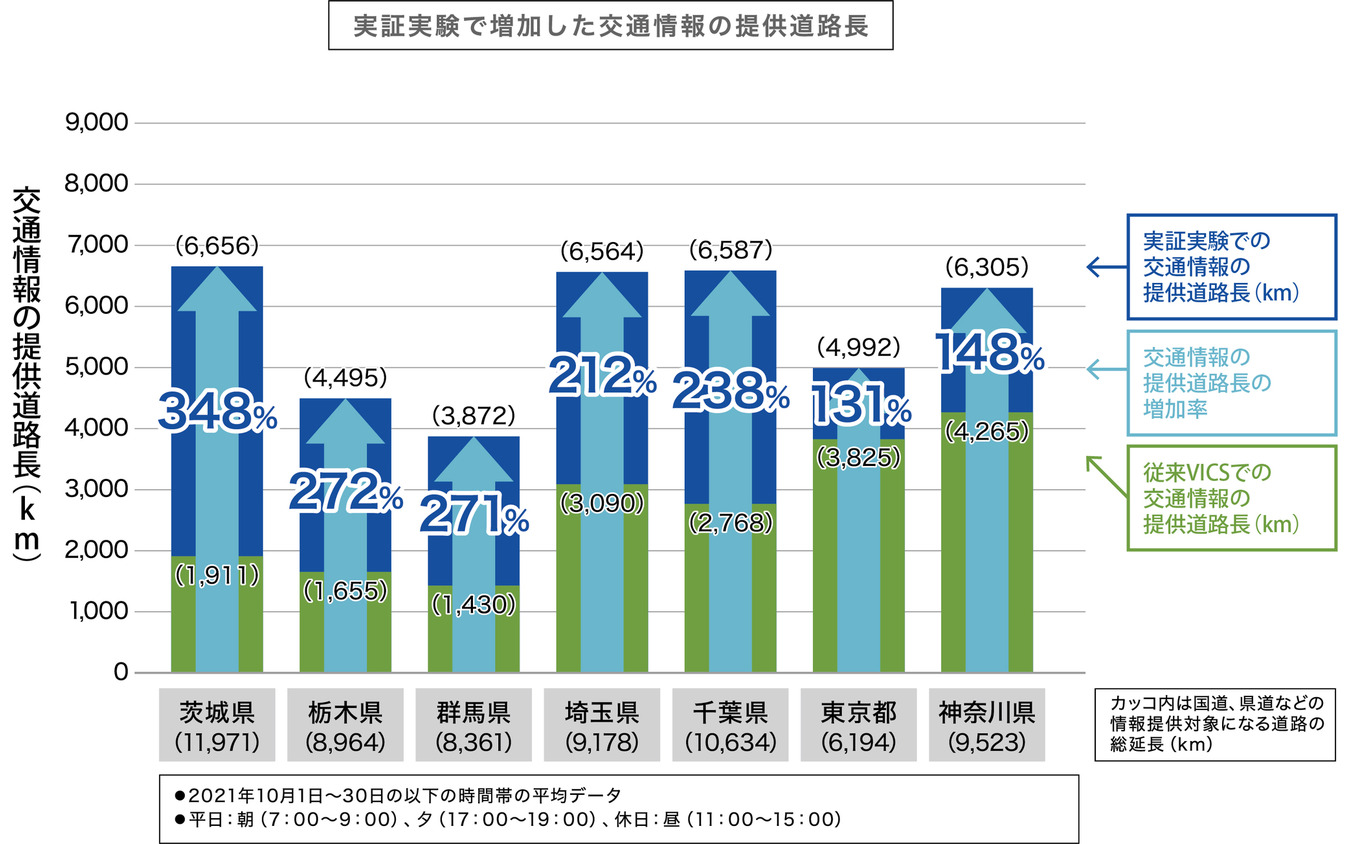

実証実験で増加した情報の提供道路長では、昨年4月からスタートした実証実験はどんなものだったのか。それまで提供されてきた交通情報に加え、複数の自動車・車載機メーカー(トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、本田技研工業株式会社、パイオニア株式会社)のプローブ情報を統合して提供したことが大きな柱だ。

提供されたのは首都圏の1都6県(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)の約6.3万kmの道路が対象で、これにより、それまで道路全体の約30%(約1.9万km)しか提供できていなかった交通情報が最大で全体の約60%(約3.8万km)にまで拡大されたのだ。情報の増加率は平均して約2倍!中でも道路延長距離が長い茨城県では実に3倍以上に増加したという。

しかも、サービスのきっかけとなったオリンピックはコロナ禍の影響を受けて開催が1年延長され、それに伴って実証実験も継続されることとなった。結果、首都圏エリアでは1年半以上にわたってプローブ情報を反映した高密度な交通情報が提供され続けることになったのである。

プローブ情報の全国展開を目指し舵を切った

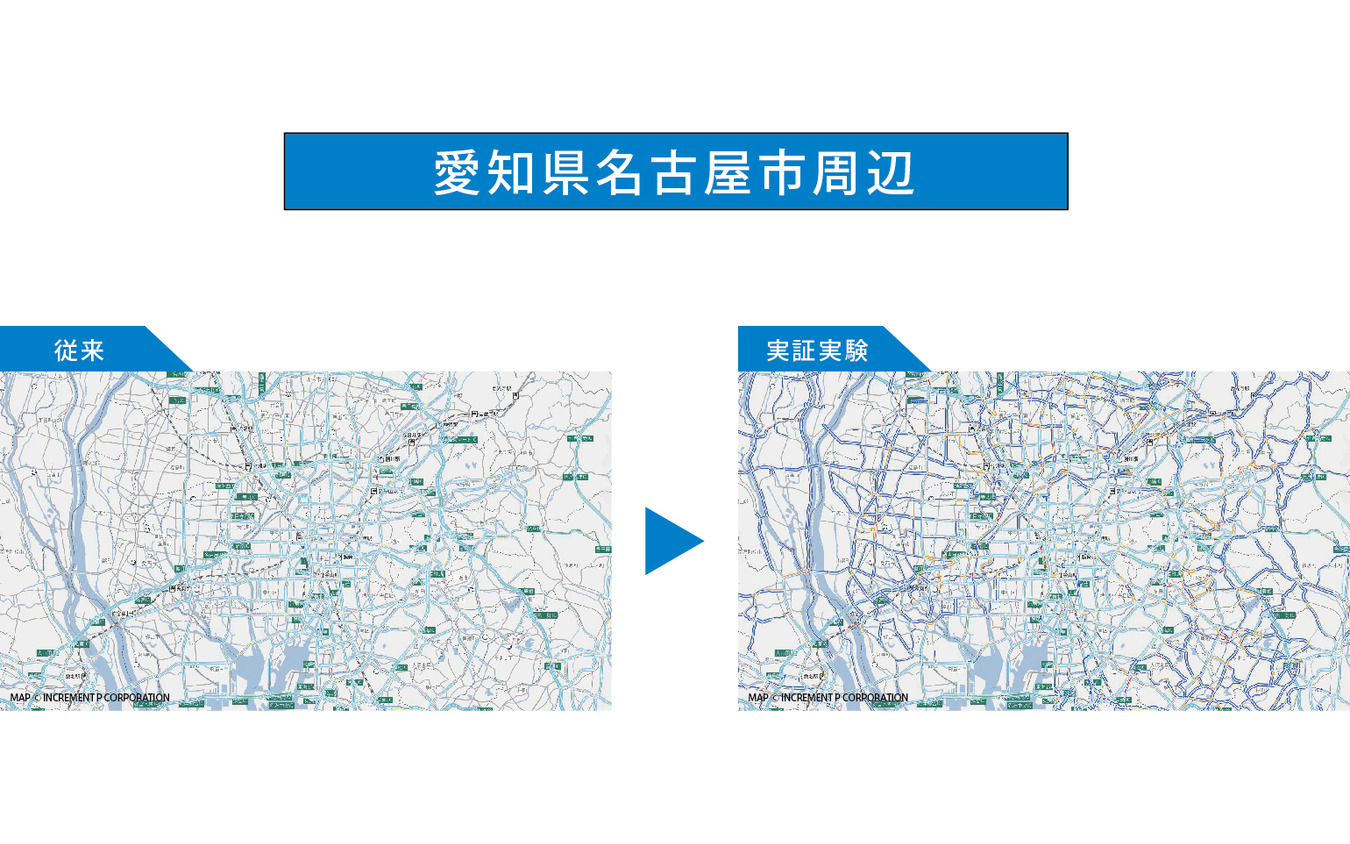

VICS提供エリアが拡大する愛知県名古屋市周辺の例

VICS提供エリアが拡大する愛知県名古屋市周辺の例この高密度な交通情報に味を占めたのが首都圏のユーザーだ。高密度な交通情報は渋滞回避などに明らかなメリットを生み出しており、それはユーザー調査でも示されたことでもある。ましてや情報が増えることによって負担が増えるわけでもなく、ユーザーにとっては一度使い始めたこの情報をみすみす手放すなんて考えられないというわけだ。

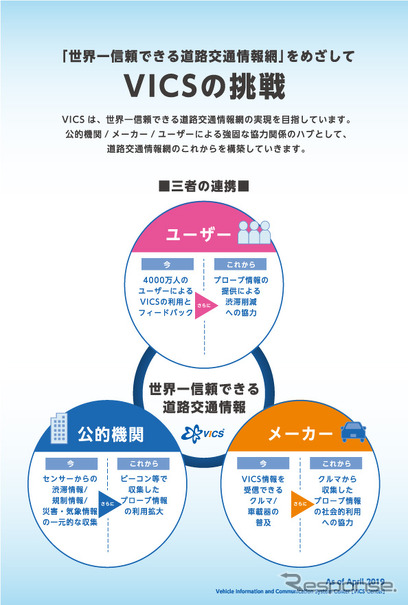

こうしたユーザーの反応にVICSセンターも動いた。もともとプローブ情報の全国展開を目標としていた同センターだけに、このユーザーの要望は大きなきっかけともなる。これを契機としてプローブ情報の実証実験の全国展開へと本格的に舵を切ったのだ。

VICSセンターによれば、エリア拡大の第一段階として進められるのが、名古屋市を中心とした愛知県、大阪市を中心とした大阪府、そして札幌市周辺部で、提供開始は2022年1月中旬頃を予定している。VICSセンターによれば、サーバーの整備や、実験データを使って実際に走行を繰り返して検証するなど、その準備には1年以上かかったという。

ただ、どうして?と思うのが、福岡や広島が入らず、札幌が優先されたことだ。これについてVICSセンターは「積雪や凍結路がある札幌は速度低下が多発するため、渋滞・混雑の表示になりやすく、ユーザーの感覚と合っているかを確認する目的があった」とする。もちろん、福岡や広島をはじめ、その他のエリアにもそう遠からず整備を進めていくとの回答もあった。

一方でプローブ情報を提供することで見えて来た課題とは何か。一つは「多数のお客様より、”渋滞していないのに渋滞と表示される場所がある”との指摘を受けている」(VICSセンター)ことだ。具体的には交差点が連続するような場所で200m以下の比較的短い距離で発生する傾向が見られたという。

また、「踏切やスマートICなど一旦停止する場所や、駅前ロータリー等の駐停車が多い場所でも渋滞と表示されやすい状況となっている」とし、VICSセンターでは「このような事例でもより適切な情報が提供できるよう表示のアルゴリズム改善で対応を図っていく」ことにしている。

道路の選択の幅が拡大し、交通が分散することで“交通渋滞ゼロ”に近づく

ではVICS情報にプローブ情報が加わり、それが全国へと広がることでどんな効果が得られるのだろうか。少し極端に例えれば、これまで線として提供されていた情報が面で提供されるようになるわけで、これは道路の選択に幅が出ることを意味する。しかも提供が全国に広がって都道府県をまたぐようになれば、それまで幹線道路だけで往来していたのがサブとして使われる道路も対象となる。

つまり、交通が分散することで、VICSセンターが目標としている“交通渋滞ゼロ”に限りなく近づくことになるわけだ。まさにプローブ情報の広がりが交通体系に劇的な変化を与えることになると見ていいだろう。そんな現実が間もなくプローブ情報の活用によりもたらされようとしているのだ。

なお、プローブ情報による交通情報は、実験エリア内において現在ユーザーが使っているVICS/VICS WIDEカーナビで利用することができる。

VICS実証実験の詳しい情報はこちら