JR東海は2月17日、新幹線車両の検査周期を拡大すると発表した。

鉄道車両は安全性を考慮して定期点検が義務付けられているが、これは期間や走行距離に応じた「検査周期」に基づき車種ごとに行なわれる。

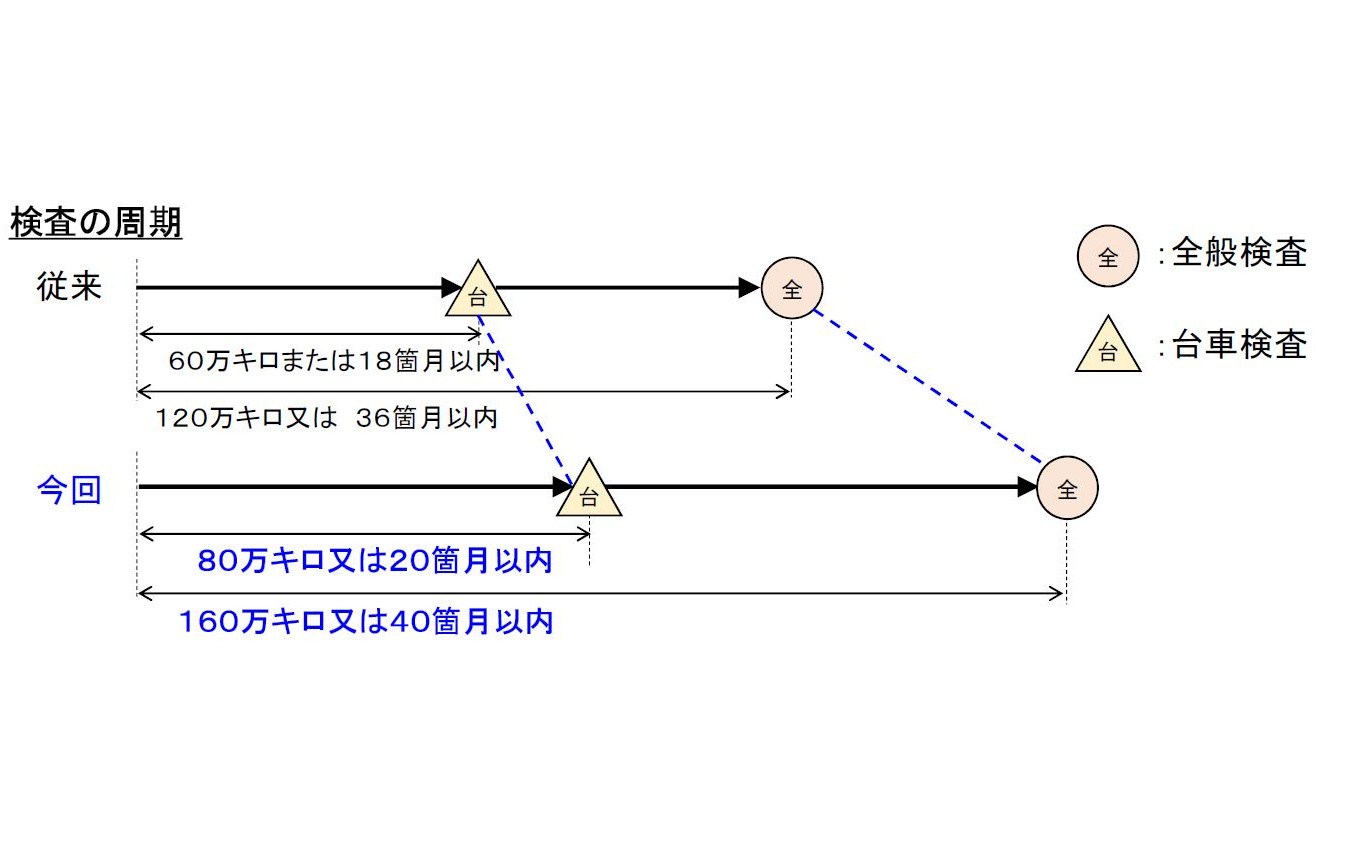

従来、新幹線車両の基本的な検査周期は、運用後に機器の機能確認などを行なう「仕業検査」がおおむね2日に1回、車両の状態や機能を在姿状態で点検する「交番検査」が45日または6万km以内、車両の状態や機能を点検する「状態・機能検査」が30日または3万km以内、台車などの主要部分を解体して点検する「重要部検査」(JR東海では「台車検査」と呼称)が1年6か月または60万km以内、車両全体を解体して細部を点検する「全般検査」が3年または120万km以内となっている。

このうち検査周期の拡大は浜松工場(浜松市中区)で行なっている全般検査と、鳥飼車両基地(大阪府摂津市)の大阪台車検査車両所で行なっている台車検査に適用するとしており、前者は3年4か月または160万km以内、後者は1年8か月または80万km以内まで拡大するとしており、当初は2022年4月以降に投入するN700Sに、2026年度末までにすべてのN700SまたはN700Aの新製車(1000番台のG編成)に適用するとしている。

新たな検査周期の概要。

新たな検査周期の概要。

また、拡大に際しては、これまで全般検査で行なっていたモーター部品の潤滑剤交換を、台車検査でも実施するとしている。

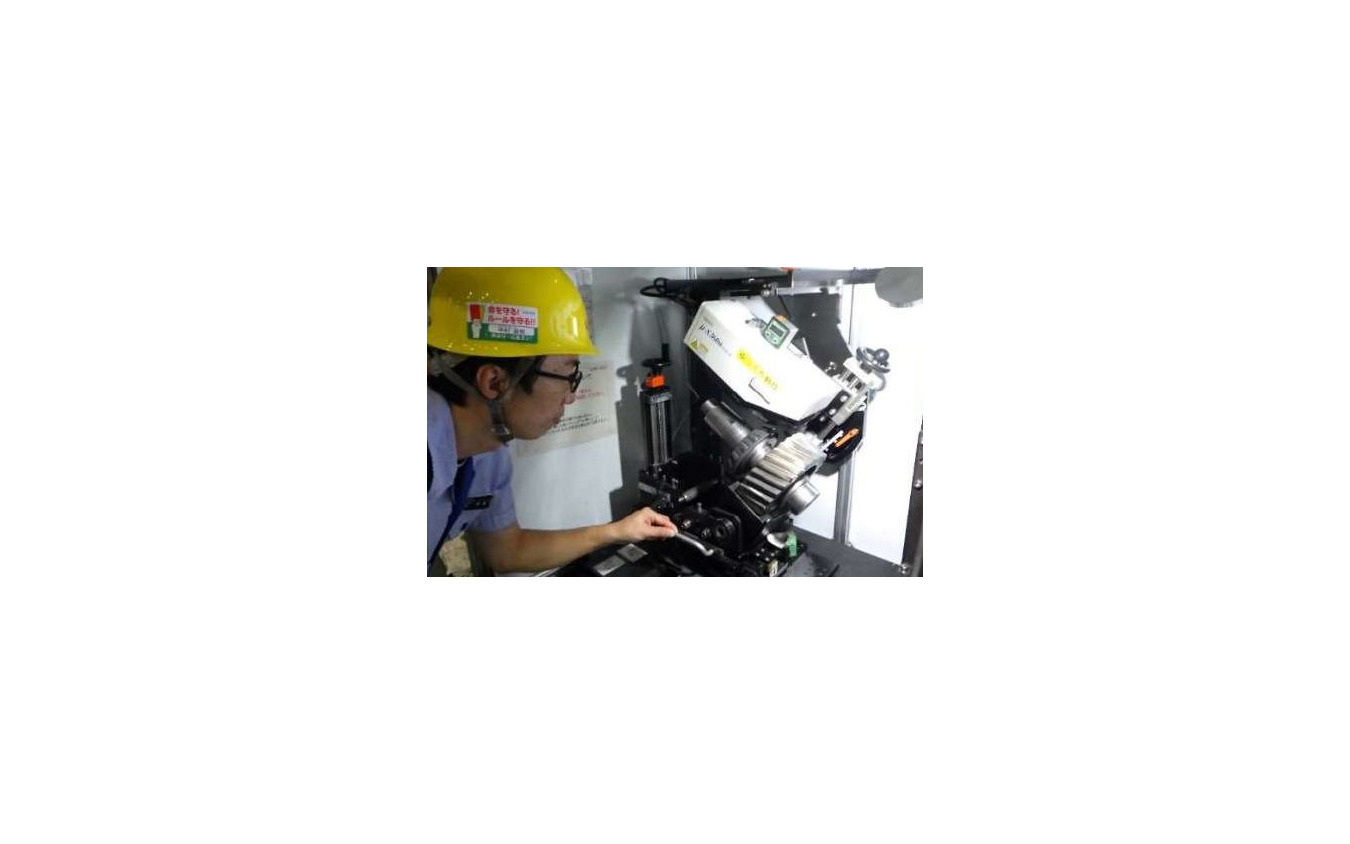

JR東海では新型車両の積極的投入や、走行中の車両を監視する体制を確立し、装置の信頼性や耐久性、保守技術を向上させてきたが、これらに基づき、N700AのG編成が登場した2013年度から2015年度までの検査・修繕実績を検証。2017年から2021年にかけては検査周期を拡大した車両で走行試験を行ない詳細な分析を行なった結果、社外の有識者を交えた検討委員会で「一部の検査を強化することで、検査周期を延伸しても安全性に問題がないことが確認された」としている。

台車軸受の劣化状態を分析する作業。

台車軸受の劣化状態を分析する作業。