「擬似サウンド」機能が採用拡大する背景

エンジン音に電子的な音源を加えた「アクティブ・サウンド・コントロール」なる疑似サウンド機能。これが国内外の乗用車に搭載されはじめた。発端はスポーツモデルだったが、今ではHV(ハイブリッドカー)やBEV(電気自動車)にまで搭載車が増えた。多くはドライブモードで加速性能に特化させる「スポーツモード」を選んだ際に機能し、疑似的なエンジン音が車内のスピーカーから発せられる。

「擬似サウンド」を生み出すヤマハ独自開発のデバイス「αlive AD」

「車内エンジン音領域」とも称される疑似サウンド機能の採用背景には、近い将来に厳しさを増す「四輪車走行騒音規制/UN Regulation No.51 03Series」がある。

いわゆる「車外騒音規制フェーズ3」と呼ばれる枠組みで、そこには選択したギヤ段でアクセルペダルを踏み込む「全開加速試験」が織り込まれるという。よって、ファミリカーであってもこの先は車外騒音が重要視されるのだ。しかしエンジン音を小さくすると、車内への透過音も小さくなるため高揚感や加速感が削がれてしまう。そこで疑似サウンド機能の出番となった。

「エンジン音」を作り出す、ヤマハ発動機が開発したサウンドデバイス「αlive AD/アライブAD」

「エンジン音」を作り出す、ヤマハ発動機が開発したサウンドデバイス「αlive AD/アライブAD」

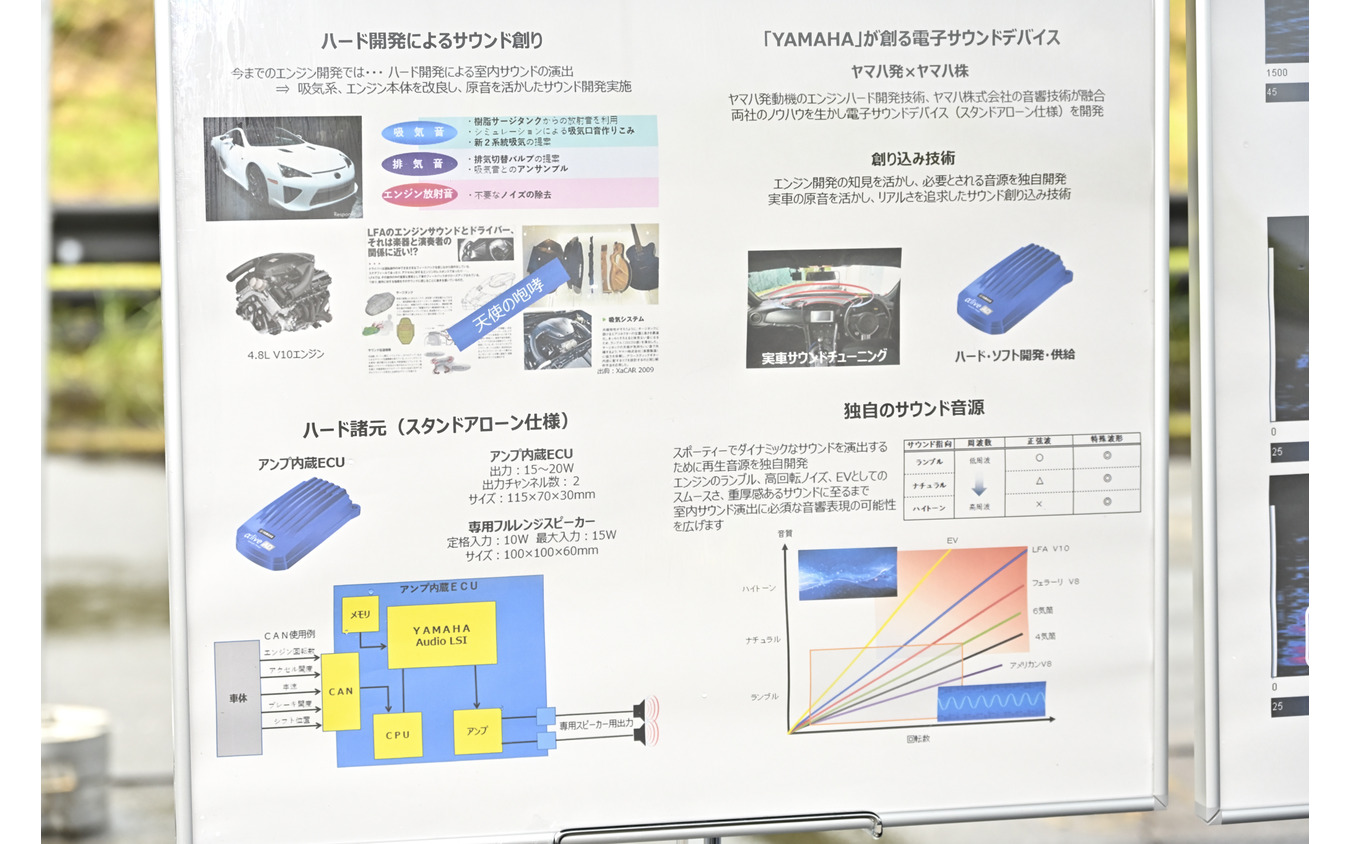

2021年5月、この車内エンジン音領域にヤマハ発動機が参入した。「αlive AD/アライブAD」と名付けられたサウンドデバイスは、手のひらに収まるサイズの「アンプ内蔵ECU」と専用サラウンドスピーカーで構成される。現時点、HVを含めた内燃機関向けの「エンジンサウンド2種類」と、BEV向け「EVサウンド4種類」が完成しているという。

「αlive ADの開発を始める前、フェラーリに並ぶ音づくりなら3か月あれば作れると自負していましたが、実際はとてつもなくハードルが高かった……」と苦笑するのは、αlive ADの開発を担当した田中澄人さん(ヤマハ発動機 技術・研究本部AM開発統括部AM第2技術部開発第6グループ主務)だ。

“音とエンジン”のスペシャリストによるヤマハ初の挑戦

αlive ADの開発を担当した田中澄人さん(左)と、その上司でエンジン開発に携わる藤田秀夫さん

αlive ADの開発を担当した田中澄人さん(左)と、その上司でエンジン開発に携わる藤田秀夫さん田中さんは入社後、4輪車の排出ガス適合やエンジン開発を担当する。レクサス『LFA』が搭載するV型10気筒4.8リットルの「1LR-GUE」型でも排出ガスシステムを手掛けた。その後、入社時から希望を出していた音作りの部署への異動が叶い、2016年からαlive ADの開発に携わる。

ちなみにLFAのエンジン音は「天使の咆哮」とも言われるが、ここにはピアノに代表される楽器事業や、オーディオなどの音響機器事業を手掛けるヤマハ株式会社も関わった。

イタリアのスポーツカー「フェラーリ」のエンジン音はLFAの天使の咆哮に対し「管楽器」と称される。美しい音色は耳にするだけで気分が高揚するわけだが、なぜフェラーリのエンジン音は世界中の人々から高く評価されるのだろうか。

「調べていくと1 kHz(1秒間に1000回、上下する波)くらいの回転共振を中心としたハード面(エンジンやエキゾーストシステムなど)での緻密な音の作り込みに答えがあるのではないかと行き着きました」。説明するのは田中さんの上司である藤田秀夫さん(ヤマハ発動機 技術・研究本部AM開発統括部AM第2技術部開発第6グループ主幹)。

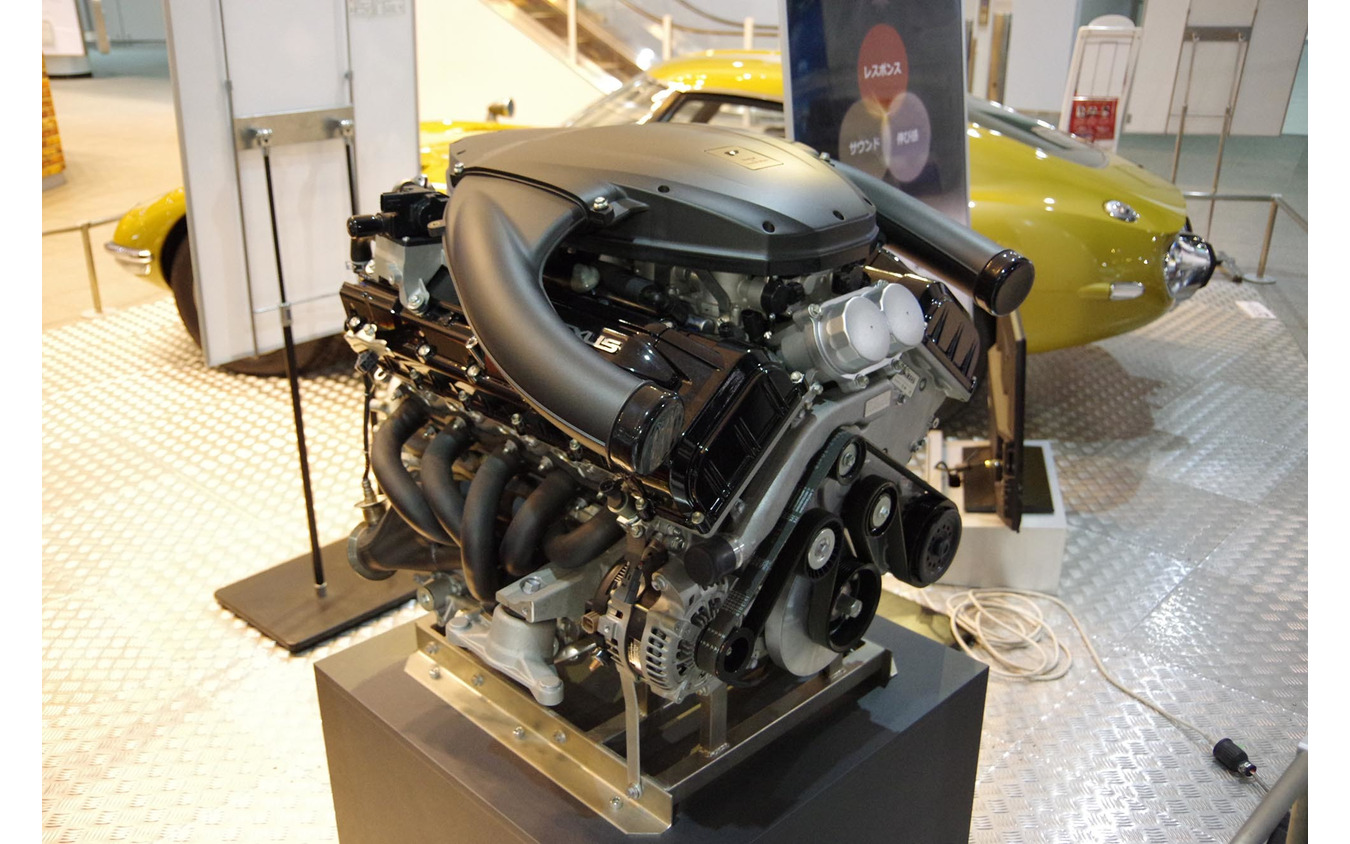

レクサス LFAのエンジン

レクサス LFAのエンジン藤田さんは入社以来、エンジン開発に従事。代表作として4気筒エンジンでは「3S-GTE」型(代表搭載車/セリカGT-FOURやカルディナ)や、6気筒では日本初のツインターボエンジン「1G-GTEU」型(同/マークII 3兄弟やソアラ、スープラ)、そしてLFAの1LR-GUE型の開発も担当し、LFAではエンジンのプロジェクトリーダーも担う。その後、4輪車の足回りやエンジン音などを担当し、BEVの挙動制御開発も手掛けた。

αlive ADではこうした“音とエンジン”のスペシャリストによって開発が始まったわけだが、なにせヤマハにとっても初の試み。課題はたくさんあったという。

「今までエンジン音はハード開発で作り込んできました。しかし、この先は車外騒音規制が重くのしかかります……。そこで、車内だけでも良い音を作り込みたいという一心でαlive ADを開発しました」(田中氏)。

存在しない音も盛り込んだ「アート」

「エンジン音」を作り出す、ヤマハ発動機が開発したサウンドデバイス「αlive AD/アライブAD」

「エンジン音」を作り出す、ヤマハ発動機が開発したサウンドデバイス「αlive AD/アライブAD」開発は、ヤマハ発動機とヤマハ株式会社との協業/分業で行った。まず、エンジン開発の知見を生かしてヤマハ発動機でエンジン側の音を開発している。音の出力は車両が搭載するドアスピーカーからではなく、別途、専用サラウンドスピーカーを採用しインストゥルメントパネル中央あたりに設置することを想定した。これによりエンジン本体が発する音源とαlive ADの音源との指向性を合わせることができるので、ドライバーや同乗者からはよりリアルに音を実感できるという。

音の作り込みは次の手順で行った。(1)車内音を計測してスペクトル解析し、その上でスピーカー搭載位置の選定。(2)車両CAN情報、スロットル、アクセル、シフト位置などの情報を取り込みながら音源を選定して合成音を策定。(3)シミュレーションと実走行を繰り返す。このうち(2)と(3)はサーキット走行を含めて繰り返し行っている。

合成音の音源は、アメリカンV型8気筒エンジン音を模した「ランブル」。直列4気筒や6気筒エンジン音を模した「ナチュラル」。そして、フェラーリやBEVで耳にする高周波帯の「ハイトーン」。この3つの方向性の合成音を組み合わせながらヤマハ独自のサウンド音源を開発した。

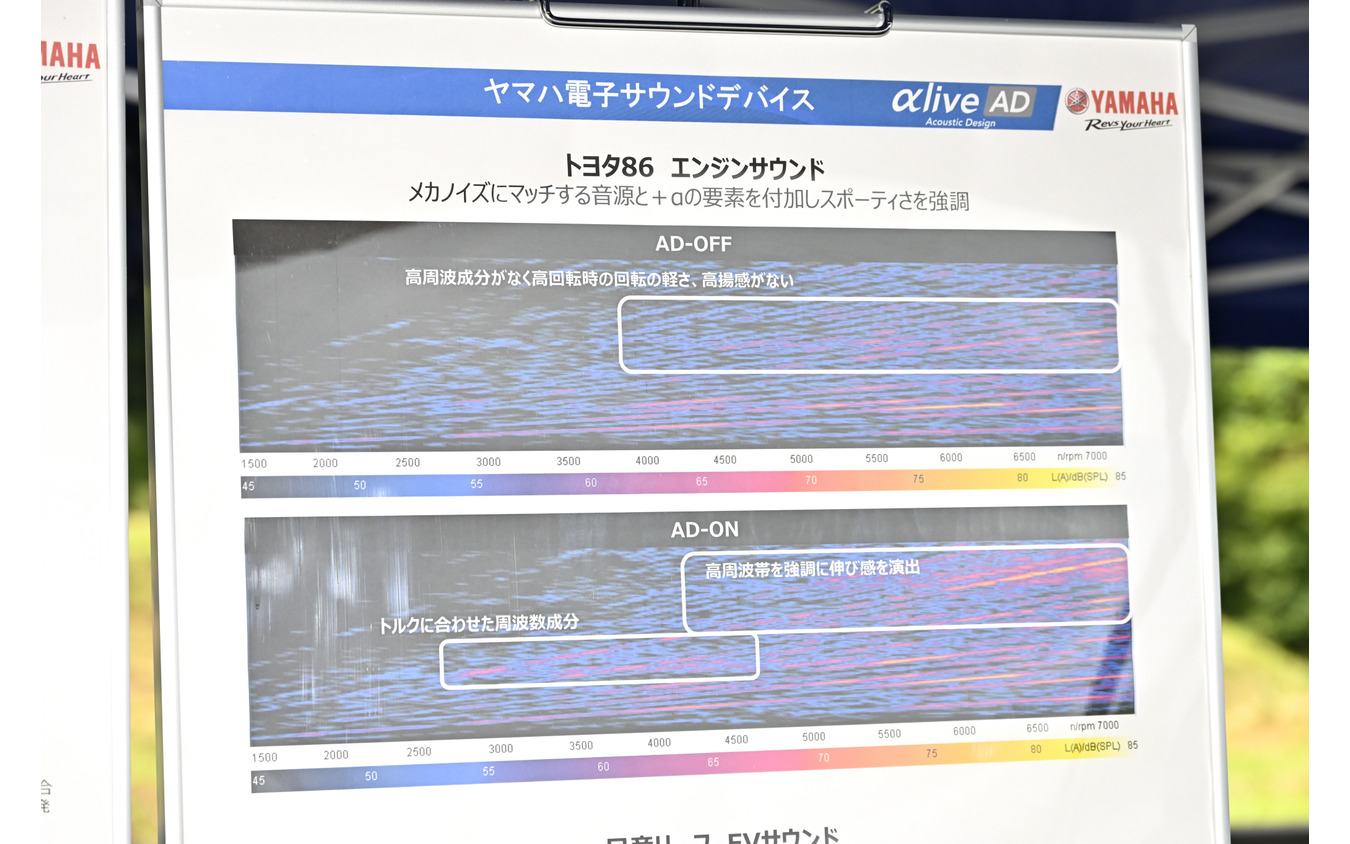

86用エンジンサウンドの波形イメージ

86用エンジンサウンドの波形イメージ一般的な音作りでは、sin波(正弦波)を活用しているところが多いが、ランブルとナチュラルはギミック感なく再生できるものの、ハイトーンになると音がピーキー(≒耳障り)になる傾向がみられる。

そこでヤマハではではsin波だけでなく2.5次、5次、10次、15次の4音源を変化させることでピーキーさを抑えて躍動感を同時に演出した。狙った音源はLFAが奏でる天使の咆哮だ。一方、BEVでは高周波音を意識して音の作り込みを行っている。

具体的には、素のBEVが出すモーターやインバーター音に高周波音を加えるだけでは力強さの演出がむずかしい。よって、それを補うために、存在しない“作り込んだ音”を入れる。これをヤマハでは「アート」と呼ぶ。

「1つの音の作り込むのに100バージョン以上を用意した」

αlive ADの開発を担当した田中澄人さん

αlive ADの開発を担当した田中澄人さんαlive ADの開発スタートは2016年頃。当初はエンジンの音作りだけを考え、BEVの音作りは考えていなかったという。それは開発そのものの難易度が高かったからだ。エンジン音であれば1.5kHz程度の音域があれば作れるが、BEVは5kHzまでの音域が必要になるという。

「エンジン2種類にBEV4種類、この6種類だけでも作り込みは本当に大変でした。1つの音の作り込むのにじつは100バージョン以上ありました」(藤田氏)。

「開発現場では音の次数などといった数字を重要視しますが、市場に出ると今度は耳に聞こえる感覚的な面が評価されます。また、夜中までがんばって音を作っても翌朝に聞くとダメだこりゃ、なんてことも多々ありました」(田中氏)。味の感じ方は人それぞれだが、同じように音の感じ方も人によって違う。αlive ADの奥深さはここにもあるようだ。

ヤマハといえば二輪車だが、αlive ADは二輪車開発の場でも活かされている。たとえば大型バイク『MT-10』では試作車(プロトタイプ)の前にスピーカーを置き、αlive ADで作った合成音を出力しながらハード面での音の方向性を決めたという。

「エンジンサウンド」を搭載した86と、「EVサウンド」を搭載したリーフ

ヤマハのサウンドデバイス「αlive AD」を搭載したデモカーとして用意された86とリーフ

ヤマハのサウンドデバイス「αlive AD」を搭載したデモカーとして用意された86とリーフ今回、αlive ADを搭載したトヨタ『86』(6速MT)と日産『リーフ』にクローズドコースで試乗した。

86のエンジンサウンドは2種類。(1)ハーフ次数を利用しながらランブルを回転数に同調させて演出した音と、(2)高周波音を入れて爽快感を演出した音。いずれも素のエンジン音とαlive ADのサウンドのトータルは約80dbに設定し、専用スピーカーはオーディオヘッドの裏側に配置した。

(1)ランブル音で重厚感が増した。アクセルを踏んで少し間をおいてブーンという音が加わり、中回転からは猫の鳴き声のようなハイトーンへと入れ替わる。ゆっくり走ると重厚感だけが目立つ。街中で流れに合わせた走行シーンでもαlive ADは効果的。躍動感や加速感とのマッチングがいい。

(2)(1)よりスムースな音。音のつながりがいい。いわゆる音の領域を超えた際でも唐突なステップ感がない。(1)に対して高回転域でのスムースネスが向上し爽快感がある。ただし、中回転では共鳴音的なサウンドがちょっと強め。

重厚感ある音と、高回転での爽快感がある音の2種類を試した

重厚感ある音と、高回転での爽快感がある音の2種類を試したリーフのEVサウンドは4種類。(1)モーター音を強調してスムースさを演出した音。(2)V8エンジンを模擬したランブルを追加した音。(3)BEVの重厚感演出のためヤマハ独自のアートを融合させた音。(4)アクセルペダルを踏んだ時の力強さと高周波音を強調したレーシングシーンを想像させる音。専用スピーカーは運転席の足元左側に配置した。

(1)アクセルをじんわり踏んだ際にはいわゆるモーター音に近いが、深く踏み込んだ瞬間から、ジェット機の離陸時に耳にするタービンノイズに似た高周波音が耳に届く。加速時間が長くなればなるほど(車速が高まるほど)高周波音は増幅される。ちょっとピーキー。

(2)(1)にランブル音が加わる。低速域でのランブル音は過激で、中回転入れ替わる高周波音との連携がやや唐突。ゴロゴロとした雑味もある。回生ブレーキである「e-Pedal」との協調はないが、インバーター音に連動させた高周波音をブレーキペダルの踏み込量に同調させた。

リーフは「αlive AD」により4種類の音を搭載。

リーフは「αlive AD」により4種類の音を搭載。(3)まさしくアートでエモーショナル! LFA的な音作りで、同時に音の奥行きや力強さがある。擬音にすると「ぶわー、ぐわー」。個人的にはコレがベスト。

(4)レーシー。いつでもどこでも、アート全開。かといってレースゲームソフトのような荒さはなく、微少なアクセルペダルの開度に音が見事にシンクロする。音の成分が細かく分解されていて心地良いため、ついつい踏み込みたくなる。少しだけアクセルを踏んだ際も反応するが、やや音量が大きめだ。

人体機能拡張の要素として「αlive AD」の活躍に期待

「αlive AD」を搭載したリーフを運転する筆者・西村直人氏。LFAのような音づくりにニヤリ。

「αlive AD」を搭載したリーフを運転する筆者・西村直人氏。LFAのような音づくりにニヤリ。今回、取材を終えて感じたことはαlive ADの高い将来性だ。合成音の付加には発生源(エンジンや電気モーター)の音要素を最大限取り入れ、人の耳がどう聞き取るのかを科学し、最終的に人の感性に訴えかける。このプロセスは非常に興味深かった。

一方、試乗では中間領域(アクセル開度20%くらい)付近での合成音をいかに生み出し、それを連続させるのか、ここに課題があると感じた。つまり、アクセル全開時の追従性や高揚感は高いが、一般的なユーザーが市街地で多用する速度域やアクセル開度では合成音がもたらす効果は弱目。わかりやすくハード面でがっつり作り込んだフェラーリやLFAの域には達していない。

また、車外騒音規制ではHVシステムとの連携も気になる。たとえば日産『エクストレイル』が搭載するVCターボe-POWERは、可変圧縮エンジンにターボチャージャーを組み合わせ、発生トルクを増強して発電負荷に対応させながら、同時にエンジン回転数を2000回転中盤まで下げているが、ここにαlive ADを組み合わせる場合、生のエンジン回転数とのリニアなリンクでは高揚感の演出がむずかしい。その点、ホンダのe:HEVではステップシフト風の制御が加えられたが、こちらは現時点でもαlive ADとの相性が良いように思える。

いずれにせよ、合成音の善し悪しは原体験がものをいう世界。リアルな世界を知らないとVR(Virtual Reality/仮想現実)に没入できないことと理屈は同じだ。

実際の交通社会において、エンジン音やモーター/インバーター音による気分の高揚は、楽しさの向上を示すバロメーターだ。しかし、味わうほどに車速の向上というリスクを伴う。だからこそ、人は音の微妙な変化を感じ取り車両をコントロールしながら安全に運転し続ける。こうした人の感覚こそ万国共通。人体機能拡張の要素としてαlive ADの活躍に期待したい。

αlive ADの開発を担当した田中澄人さん(左)と、その上司でエンジン開発に携わる藤田秀夫さん

αlive ADの開発を担当した田中澄人さん(左)と、その上司でエンジン開発に携わる藤田秀夫さん