クルマいじりを趣味とするドライバーの多くは、カーオーディオアイテムの取り付けもDIYにて実行している。当連載は、そういった方々の作業の参考にしていただこうと展開している。現在は、「デッドニング」のやり方を解説している。

さて「デッドニング」は、ドアの奥側から作業をしていくことが鉄則となる。最初にインナーパネルのサービスホールを塞いでしまうと、その奥側のアウターパネルへの施工を行えなくなるからだ。

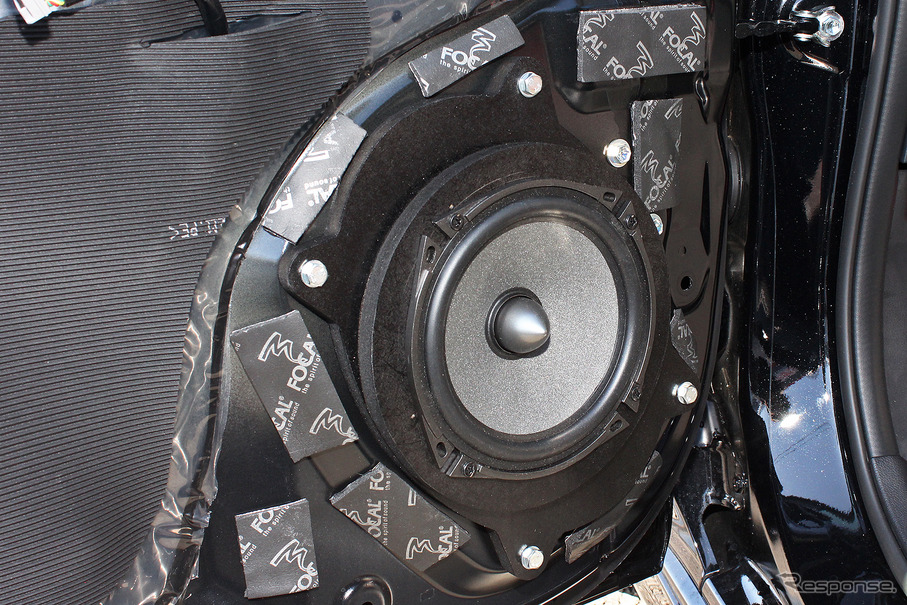

というわけでここまでは、スピーカーの真裏への吸音材の貼り付け、アウターパネルの制振、そしてインナーパネルのサービスホール塞ぎ、という順序でそれぞれのやり方やコツを説明してきた。で、その後に行うべき作業は、「インナーパネルへの制振」だ。

なお「制振」とは、鉄板をビビリにくくする作業のことを指す。ちなみにこれは「防振」と呼ばれることもあるが、意味は同じだ。

そして「デッドニング」ではこの「制振」が作業の中心となる。クルマのドアの鉄板は、鉄でできているとはいえ厚さがないのでスピーカーの背面から放たれる音エネルギーでいとも簡単に共振する。そして共振すると異音を発する。

かくしてこの異音が大きい場合には、これが耳に付く。また共振が微細であっても少なからず異音が出て、知らず知らずのうちに音楽を曇らせる。とにもかくにも鉄板の共振は、良音の妨げとなるのだ。

なのでインナーパネルに対しても、共振しやすい場所に効率的に作業を進めたい。さて、共振しやすいポイントはどこなのかというと…。

まず、スピーカーの周辺は共振しやすい。共振の元凶となるスピーカーの後ろ側から放たれる音エネルギーの発生源に近いからだ。なのでそこには入念に「制振材」を貼っていこう。ちなみに、制振材はある程度小さめにカットしておいた方が貼りやすい。

そしてそのあとは、「広く平らな面」を中心に制振材を貼っていく。プレスラインが入っている場所はそれがいわば「リブ」の役目を果たすので、強度が出て比較的にビビリにくい。対して広く平らな部分は強度が低いのでビビリやすい。

ところでインナーパネル上には、ドアノブと連動するワイヤーやパワーウインドー等の配線が這っている。そういったものを上手くかわしたり、可動するものに対してはその可動の妨げにならないように配慮することも重要だ。ご注意を。

今回は以上だ。次回はその他の注意点を説明していく。乞うご期待。