クルマいじりを楽しむドライバーが増えている。当コーナーではそういった方々に向けて、カーオーディオアイテムの取り付けにおけるコツを解説している。現在は「デッドニング」について説明している。今回は、内張りパネルへの施工の仕方を紹介する。

ここまでは、ドア内部のアウターパネルとインナーパネルへの施工方法を説明してきた。なお、そこまで行えばひとまず「デッドニング」は完了したも同然だ。実際、「デッドニング」部材のセットキットにもそこまでの部材しか入れられていない場合が多い。

しかし、もう1ランク上の完成度を求めるのなら、内張りパネルにも施工をしたい。

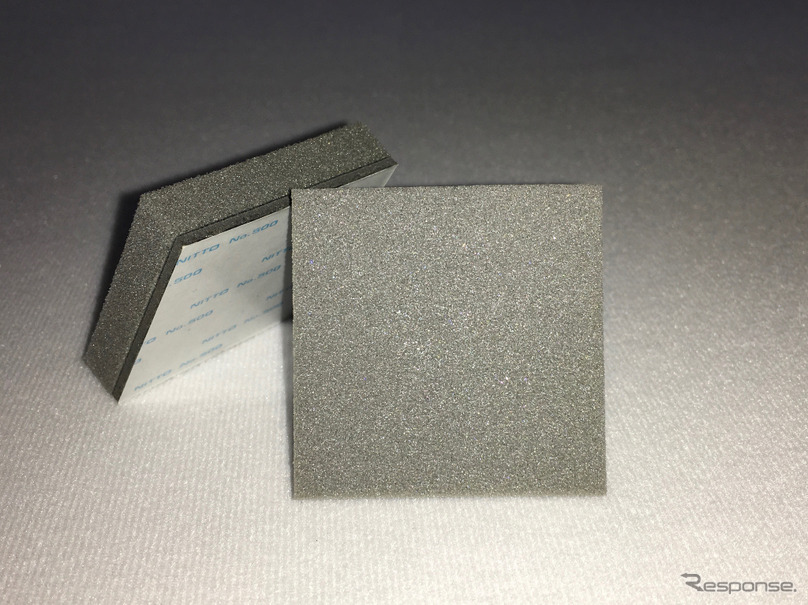

さて、内張りパネルにはどのようなことをすれば良いのかというと、やるべきメニューは主には2つある。1つは「パネルの制振」で、もう1つは「空間を埋めるための吸音材の貼り付け」だ。

それぞれがどのような作業なのかを詳しく解説していこう。まずは「パネルへの制振」について。これはドア内部の鉄板への「制振」作業と目的が同一だ。「デッドニング」にはサービスホールを塞ぐという項目があり、これにてスピーカーの裏側から放たれる音エネルギーが前側に回り込むのを最大限抑制するわけだが、それでもサービスホールを塞いだ部材を介して音エネルギーはいくらかは前側に回り込んでくる。そしてそれにより内張りパネルも微細に共振する。

そして共振によって異音が発生しスピーカーの表側から放たれる音楽を濁す。さらには表側の音と干渉して「キャンセリング(音の打ち消し合い)」も少なからず引き起こされる。

しかし内張りパネルにも「制振材」を貼れば、それら弊害を抑制できる。なお、施行においての注意点は鉄板への施行時と同様だ。まずは「脱脂」をしっかり行ってキレイにしてから貼っていこう。そしてビビリやすい場所、すなわち平らで広い面に対して「制振材」を貼っていく。もちろんしっかり圧着することがキモとなり、左右のドアで施行内容を同一にするという前提も、鉄板に施行するときと変わらない。

そして「空間を埋めるための吸音材の貼り付け」を行う意図は以下のとおりだ。内張りパネルとドアの鉄板の間には、空間層が存在する場合が多い。そしてそのような場所では、スピーカーの裏側から回り込んでくる音波が多少なりとも共鳴する。そしてそのこと自体によって異音が生じたりパネルを共振させたりして、クリアに聴こえるべき音楽を濁す。しかし「吸音材」を貼って空間層を埋めれば、それら弊害を防止できるのだ。

今回は以上だ。次回はそれ以外の細かな作業について解説していく。お楽しみに。