目まぐるしく移り変わる自動車業界。「Connected(コネクテッド)」「Autonomous(自動運転)」「Shared & Services(シェアリング/モビリティサービス)」「Electric(電動化)」の各領域について、各主要構成要素を地域別に区分し、主要プレイヤーを一覧化したカオスマップと共にトレンドや動向を解説する。

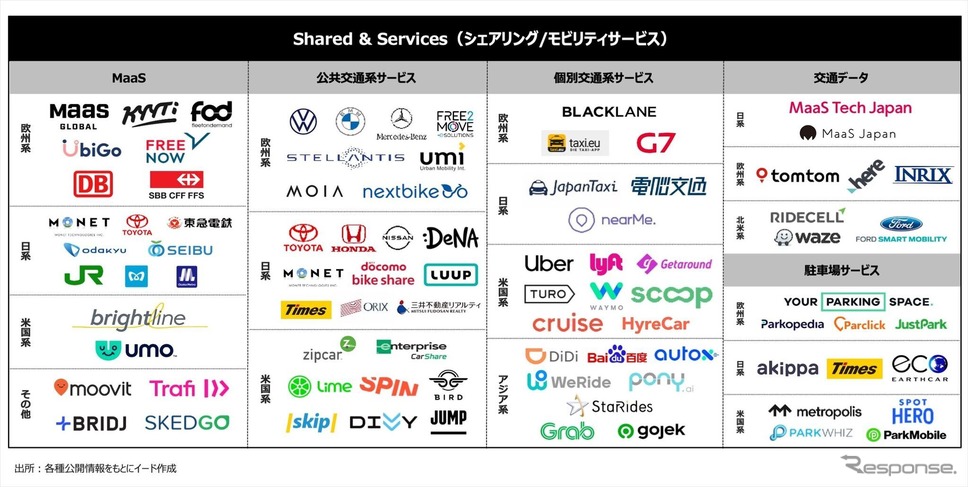

第三弾となる今回は、「シェアリング/モビリティサービス」にスポットライトを当てる。シェアリングサービスやモビリティサービスが世界的に普及しつつあるなか、日本・米国・欧州・中国の各地域別に主要プレイヤーの動向を取り上げ、自動運転トレンドのスナップショットを撮るようなイメージで現状を整理していく。

MaaS

現在、シェアリング/モビリティサービスのトレンドで最も注目を集めているのは、「Mobility as a Service(MaaS)」だろう。

MaaSは多様な交通サービスを一つのデジタルプラットフォームの下で統合することを目指している。公共および個別の交通サービス、駐車サービスなどのシェアリングエコノミー化やサービスの統合も、MaaSの「モビリティサービスを統合する」というアプローチの一部となっている。

では早速、シェアリング/モビリティサービスの各分類ごとに、日本、欧州、北米、そしてその他の地域における、主力プレイヤーやその動向について紹介していく。

上記でも述べた通り、MaaSは現在、日本で最も注目を集めているシェアリング/モビリティサービスのトレンドの一つだろう。欧州で2016年に開始したMaaSは、欧州と日本を中心にMaaSの社会実装や高度化に関する様々な取り組みが行われてきた。一方、ライドシェアが普及していた米国ではそれほど普及せず、現在もライドシェアの進化系ともいえるロボタクシーにより注目が集まっている。

日本では、トヨタ自動車とソフトバンクが共同で設立したMONETテクノロジーズが知られている。MONETはMaaSのデータプラットフォーム開発に焦点を当てており、ライドシェア、宅配便、電子決済などのさまざまなサービスを統合することを目指している。またトヨタは西鉄らと協業し、福岡を中心に日本各地で「my route」アプリを通じてMaaSを提供している。

鉄道各社も、自社の広大な鉄道ネットワークを多様な交通手段と組み合わせ、移動を中心に据えた新たなサービス/付加価値創造の手段として、MaaSに積極的に取り組んでいる。具体的に東急は「Izuko」「DENTO」、小田急は「EMoT」、西武は「SeMo」、JR東は「TOHOKU MaaS」「Tabi-connect」「MaeMaaS」、東京メトロは「my! 東京MaaS」、大阪メトロ(Osaka Metro)は「e METRO」といったサービス/実証/構想を進めている。

欧州では「元祖MaaS」と呼ばれるフィンランドのMaaS Global(マース・グローバル)社が手掛ける「Whim(ウィム)」が有名である。

同社は2016年にサンポ・ヒエタネン氏によって設立され、政府の要請/支援などを受け、市民の移動手段を自家用車から公共交通機関にシフトさせるべく開発した世界初のMaaSである。フィランドにはもう一つ同時期に誕生したMaaSがある。郊外を中心にサービス展開をする「Kyyti(クーティ)」だ。同サービスは地方の交通課題解消を主眼にMaaSアプリを開発/サービス提供している。

BMWとメルセデスベンツが共同で開発した「FreeNow(フリーナウ)」は、同サービスは元々タクシー配車サービスとしてスタートしたが、その後1つのアプリ内でEV(電動自転車)、電動スクーター、タクシー、自家用車を予約できるMaaSアプリへと進化した。2023年には欧州の金融プラットフォーム企業Stripe(ストライプ)の買収により決済サービス面を強化し、現在では世界170都市以上でサービスを展開し、5600万人ものユーザーを抱えるサービスに成長している。