クルマのチューニングは様々だ。もっと速く走りたい、もっとカッコよく仕上げたい、静かな室内で音楽を聞きたい、もっと快適な空間にしたい……。オーナーとクルマの数だけ、大小色とりどりの要望がある。先立つものに余裕がある(無茶をすることができる)のであれば、気が済むまで試行錯誤を繰り返すのも良いが、大事なのは「それが本当に効果があるのか」、そして「最小限のコストで実現できるか」にあるのではないだろうか。

たとえば、最小限のコストとチューニングで、クルマの静粛性がアップしたことがしっかりと体感できて、しかも長時間のドライブでも疲れにくくなる…そんな手段があったとしたらどうだろうか。しかもこれを「音」で解決しようというのが、高級カーオーディオの専門メーカーであるBEWITH(ビーウィズ)が考案した走行音静粛化プログラム『調音施工』だ。

本記事では、筆者のマイカーである2023年式のマツダ『CX-5』(ディーゼル 4WD)に調音施工を施し、得られた実感をもとに調音施工の効果、そして魅力について紹介したい。

◆「ロードノイズ」と「エンジンルームからの透過音」に絞った施工

カーオーディオの専門メーカーが施す静粛性向上プログラム、ということで少しクルマに詳しい人なら「デッドニングでしょ」「オーディオの音を良くするためでしょ」などと思うかもしれない。調音施工は違う。そもそも、メルセデスベンツやBMWなどの高級車を中心に「走行音の静粛化」を実現するために生まれたのがこの調音施工で、しかもフルデッドニングのように車体全体に静音材などをインストールするのではなく、必要な部分に最小限の施工でこれを実現する、という発想から生まれたサービスだ。

具体的には、クルマの主な騒音源である「ロードノイズ」と「エンジンルームからの透過音」、このふたつに的を絞ってピンポイントで対策をおこなうことで最大限の効果を発揮させようというもの。施工する内容もシンプルで、4輪のホイールハウス周辺を制振・遮音処理する「基本プログラム」をベースに、エンジンルームと車室の隔壁にあたるバルクヘッド周辺や、ラゲッジスペース床下周辺への施工をおこなうオプションが用意されているのみ。

例えばエンジン車なら基本プログラム+バルクヘッドのオプション、EVなら基本プログラム+ラゲッジのオプション、ミニバンなら基本プログラム+バルクヘッド+ラゲッジ、というように車種やボディタイプ、そしてオーナーの目的に応じて組み合わせることが可能となっている。ハイパフォーマンスカーならロードノイズだけを抑えてエンジン音や排気音を際立たせる、なんてチューニングも可能だ。費用についても車種で金額が決まっているので、追加料金がないのも嬉しい。

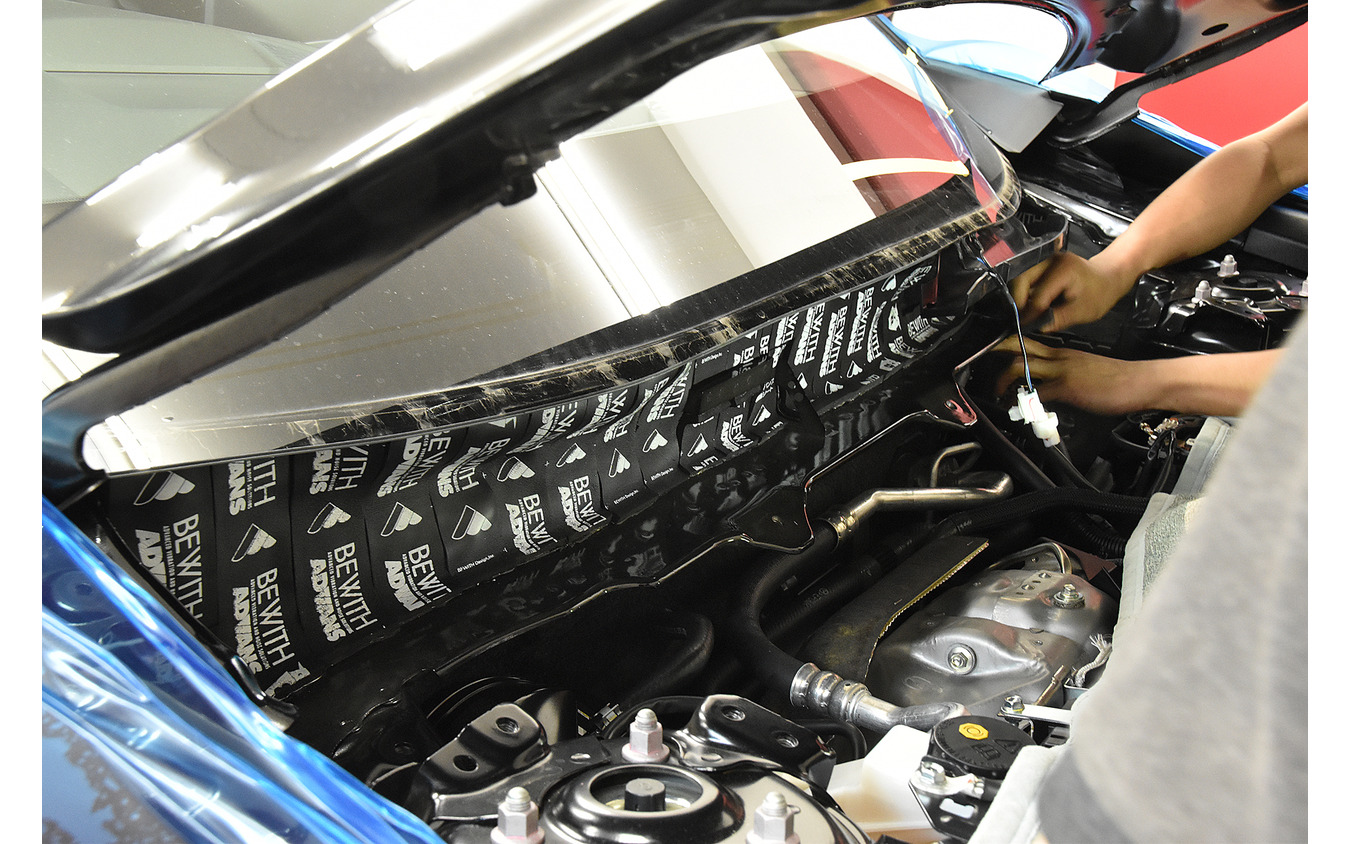

フロントタイヤハウスのカバーに隙間なく貼られた「ADVANS 調音シート」

フロントタイヤハウスのカバーに隙間なく貼られた「ADVANS 調音シート」

そして気軽さでいえば、完全予約制・日帰り施工にも対応しているので、「数日間クルマが使えない」「引き取りに行くのが面倒」などのストレスがなく、施工したその日からリフレッシュしたクルマを楽しめるのも大きなポイントだ。

今回、調音施工をおこなった筆者のマツダ『CX-5』についてだが、そもそも現行モデルのCX-5はSUVながらクラス以上の静粛性の高さがウリで、しかも熟成に熟成を重ねたモデル末期ということもあって乗り心地、快適性も抜群だと思っている。ただ、ディーゼル車特有のガラガラ音や、アイドリングストップからの再発進時の振動はどうしても気になる部分だった。このあたりが調音施工によって改善するのか、が今回のポイントというわけだ。

ディーゼル車にオススメのプランが、基本プログラム+バルクヘッドの組み合わせ。メルセデスやBMWなどの高級ディーゼルでも効果が得られるほど、ということなので今回はこのプランで施工をお願いすることにした。

◆高級カーオーディオ専門メーカーのノウハウが詰め込まれた調音シート

施工をお願いしたのは「フォーカル プラグ&プレイ本店<木更津アウトレット前>」。都内在住の方なら、ちょっとした買い物気分で立ち寄れる立地にあるお店だ。事前に要望は伝えていたので、カウンセリングもそこそこに早速クルマを預けて、作業に入る。尚、今回は取材のため特別に作業風景に立ち合わせてもらったが、通常ならもちろん立ち合いの必要はない。徒歩数分のアウトレットでゆっくり買い物を楽しんでいれば良い。

まずは4輪のホイールハウスに処理を施す。ものの数分でホイールアーチもカバーも取り外されてしまった。車種によって施工方法は異なるそうだが、CX-5の場合はフロントは取り外したカバーそのものに、リアはホイールハウス内に遮音を施していくことになる。ここで登場するのが、調音施工のキモとなる専用の遮音材「ADVANS 調音シート」だ。これを必要な部分に貼り付けていく。

リアのタイヤハウスに「ADVANS 調音シート」が貼り付けられた状態。

リアのタイヤハウスに「ADVANS 調音シート」が貼り付けられた状態。このADVANS 調音シートは、BEWITHが調音施工のためにオリジナルで開発した調音シートで、高級カーオーディオ専門メーカーとして培ってきたノウハウと、実際に調音サービスを提供して蓄積されたさまざまな知見によって生まれた。このシートは3層になっており、「半連続気泡構造吸音層」「肉厚アルミ遮音層」「超強粘着制振層」を一体化することでバランスよく走行騒音を吸収するという。

一般的に遮音シートは構造が同じなら厚みがあればあるほど効果は高いが、調音施工ではホイールハウスやバルクヘッドなどかなり限られたスペースに貼る必要があるため、「曲げ」や「圧縮」がしやすいソフトな素材を採用しつつ施工性を確保しながら、業界最厚クラスの設計厚9mm(AD-8CS)を実現した。

職人たちの手によって調音シートが細かく裁断されながら、フロントのホイールカバー、そしてリアのホイールハウス内に文字通り隙間なく貼り付けられていく。作業が完了してしまえば全く見えなくなってしまうのが惜しくなるほどの見栄えだ。あらかた4輪まわりの作業が完了したところでエンジンの奥にあるバルクヘッドの狭い隙間にもシートが貼られていく。なるほど確かに、シートの「曲げ」と「圧縮性」が重要であることが素人目にも明らかだ。

シートがすべて貼られ、取り外されていたカバーが装着される。お昼前に施工を開始した作業は、日が暮れるまでに完了した。

エンジンと車内の隔壁(バルクヘッド)に貼られていく「ADVANS 調音シート」。

エンジンと車内の隔壁(バルクヘッド)に貼られていく「ADVANS 調音シート」。◆「エンジン音が消えた!?」静粛性のスイートスポットが気持ちいい!

「調音施工の効果を楽しんでください」とお店を送り出されると、雨が降り出していた。効果を試すにはむしろおあつらえむきだ。まずはイグニッションをオンにしエンジンを掛ける。ブルンとエンジンが震え、ディーゼル特有の音が聞こえている。正直なところ、ここは施工前とあまり変わらない。「そうか、走行音静粛化プログラムだったな」と思い出し、走り出す。濡れた路面の「シャー」という音が車内に入ってくるが、音の大きさよりも質が変わったように感じる。音に1枚カバーを被せた感じというか、耳障りな音域だけが抑えられている印象だ。とはいえ、タウンスピードでストップ&ゴーを繰り返している分にはまだ半信半疑だった。

だが、アクアラインから首都高・湾岸線に乗って、その印象は大きく変わった。

まず60km/hあたりで、明らかにロードノイズが減る。疑う余地もなく、実感できるレベルでだ。さらに少しアクセルを踏み込んで、交通の流れのままにじんわりと加速し2000回転で80km/hへと到達したときにさらに驚いた。「エンジン音が消えた」のだ。大げさに聞こえるかもしれないが、体感としては「消えた」としか言いようがない。あまりの変化にテンションが上がってしまい、そのまま夜が更けるまでドライブを楽しんでしまった。

ファーストインプレッションの結論としては、「速度域に応じて段階的に音の質が変わる」というのが実感としての印象だ。タウンスピードではほとんど変化を感じることはできないが、40~60km/h程度でまずロードノイズが低減する。そこからさらに速度を上げると、80km/h程度でロードノイズはやや増幅するがエンジン音が大きく低減する。さらにそこから100km/h程度まで速度を上げると、風切り音の方が目立つようになりロードノイズとエンジン音はほぼ目立たなくなる、という感じだ。静粛性が極限になるスイートスポットというかゾーンのようなものがあって、それが筆者のCX-5の場合、80~100km/hの間にあるということなのだろう。

それぞれの速度域で聞こえる音、消える音、その波長が複雑に重なり合って相殺されることで総合的に静粛性が格段に低減される……。それこそまさに、本来の意味でのチューニング=調音ということなのではないだろうか。

ロードノイズは音量よりも「音の質」が変わったという印象。

ロードノイズは音量よりも「音の質」が変わったという印象。「フルデッドニングでクルマ全体を制振・遮音すれば車内は静かになります。ですが、クルマは走るものですから無音になるということはないんです。最後には、人間にとって不快な周波数だけが残ってしまう。調音施工は、体感できる静けさを高めて、快適なドライブを楽しんで欲しいという思いから開発しました。愛車への負担を抑えて、最小の費用と最短の工期で、最大の効果をねらう。それが調音施工の真価なんです」(BEWITH 中島敏晴社長)

「音」のストレスは、思っている以上に大きい。ロングドライブでは特に、疲れに直結するものだ。「聞こえる音」が実感として低減されるのはもちろんだが、人の耳では「聞こえない音」までも調律し、それを抑えることで、心地よさ、快適さを生み出しているといえるのがこの調音施工だ。ボディタイプやパワートレインによって効果の大小やスイートスポットは異なるに違いないが、それまでとは「変わる」ことだけは伝えておきたい。筆者は調音施工を施してから約2000kmを走った今も、その効果を体感し続けている。