BYDのコンパクトBEV(バッテリー式電気自動車)『ドルフィン』の「ロングレンジ」と標準型、計6000kmのロードテスト。前編『中国車は“口ほどのモノ”があるようになったのか?』では航続レンジおよび充電パフォーマンスについて述べた。後編では走り、快適性、パッケージング、先進安全システムなどについて解説していきたい。

◆倍以上の差がある動力性能

ドルフィンはロングレンジが最高出力150kW(204馬力)、標準型が70kW(95馬力)と、2つのグレード間でパワーに大差がある。まずはロングレンジだが、ファミリーカーとしては十分以上の動力性能を示した。

筆者が使ってきたGPSロガーの調子が悪く、スマホアプリを使用して計測した実速度ベースの0-100km/h(メーター読み105km)加速タイムは7.1秒だった。ローンチテクニックを使わずアクセルペダルをポン踏みで計測する値としてはおおむね2リットル級高出力型自然吸気、もしくは低圧過給の2リットル級ターボに相当する数値である。

BYD ドルフィン ロングレンジのリアビュー

BYD ドルフィン ロングレンジのリアビュー

体感的にはその数値よりもう少し速い。ドルフィンのインパネにはバッテリー出力や回生電力の数値がkW単位で表示されるようになっているが、スタート直後からドーンと大電力を出すのではなく、静止状態からの全開加速の場合、60km/hから100km/hくらいの間でピーク値が出ることが見て取れた。そのピーク値は164kW。電池の直流をモーター用の交流に直すインバーターのと電気モーター本体の熱損失を考えると、150kWはおおむね妥当ではないかと思われた。その領域では羽のように軽々と車速が乗るという感じであった。

一方の標準型はロングレンジの半分以下のパワー。実速度ベースの0-100km/h加速タイムは11秒6と、今どきのBセグメント1.3リットルガソリン車に相当するという水準だった。ところがである。東北紀行では山越え区間も含めて遅さに痛痒感を覚えることはほとんどなかった。中間加速においてアクセルペダルを踏んでからパワーが立ち上がるまでのタイムラグがきわめて小さいため、ペダル踏み込みの瞬間から目標車速到達までのタイムは案外短く、ビュンビュン走るというイメージ。ロングレンジのように優速ではないが、他人と競走するわけじゃなし、山岳路も含めてこれで十分ではないかというのが実感だった。

◆ロングレンジと標準型、操縦性・走行安定性の違い

ドルフィン ロングレンジのマルチリンク式リアサス。下回りは錆止めさえできていればいいのだと言わんばかりの粗い仕上げは中国流か。

ドルフィン ロングレンジのマルチリンク式リアサス。下回りは錆止めさえできていればいいのだと言わんばかりの粗い仕上げは中国流か。ドルフィンのリアサスはロングレンジがマルチリンク独立、標準型がトーションビーム型半独立と、フォルクスワーゲン『ゴルフ』のように作り分けられている。

まずはロングレンジだが、現代のクルマには珍しいくらいバネが柔らかく、ショックアブソーバーの減衰力も抑え気味というのがセッティング上の特徴。路面コンディションが良好あるいは少し荒れている程度の路線ではそのセッティングがプラス方向に作用し、乗り心地は世界のCセグメント乗用車の中でも他に思い当たらないくらいに滑らかだった。

が、オールラウンダーというわけではない。そのセッティングのマイナス面は田舎道などによく見られる大きなうねりが連続するような状況でわりとハッキリ出る。クルマの上下方向の揺動のサイクルと路面からの低周波入力が共鳴すると、上下方向のぼよんぼよんというバウンシングと呼ばれる動きが顕著に出る。ごく限られた条件下で出るというわけではなく、ちょっとツボにハマるとその動きが顔を出すという感じで、印象にハッキリ残ることになった。

ドルフィン ロングレンジのアルミホイール。タイヤは205/55R16サイズのブリヂストン「エコピアEP150」。

ドルフィン ロングレンジのアルミホイール。タイヤは205/55R16サイズのブリヂストン「エコピアEP150」。遠出も視野に入れたロングレンジがこれだけ柔らかいのだから街乗りターゲットの標準型はいかほどのものか――と思いながら、時を隔てて標準型に乗ってみた。すると、予想とは裏腹に標準型のほうがオールラウンダー型だった。良路やちょっと老朽化が進んだくらいのコンディションではロングレンジのような驚異的な滑らかさはないが、うねりのきつい道路でバウンシングが発生するようなことはなく、動きは至って落ち着いていた。

安定性が高く感じられるのはふわふわとした乗り心地のイメージとは裏腹にロングレンジのほう。タイヤサイズはどちらも205/55R16と車重を支えるに十分なので絶対的な能力不足とは思わなかったが、標準版のほうは前輪への荷重の乗りが良いとは言えず、ちょっと千鳥足の感があった。

ステアリングインフォメーションは両グレードとも希薄で、純粋にドライビングを楽しむようなセッティングにはなっていない。同社の上位モデル『シールAWD』は一転、スバル『WRX STI』を電動化したらこんな感じになるのではないかというアグレッシブさがあったので、走りを煮詰めるノウハウ不足というわけでもなさそう。今後の熟成に期待したい。

◆居住空間と素材の質感

ドルフィン 標準版の前席。これはピンクの外装色専用の内装色だが、こんな色使いを市販車でやるとは勇気あるなと思った。見慣れると独創的ではある。

ドルフィン 標準版の前席。これはピンクの外装色専用の内装色だが、こんな色使いを市販車でやるとは勇気あるなと思った。見慣れると独創的ではある。ドルフィンの室内容積は角型バッテリーセルを強固な床構造材に組み込んだ、BEV専用プラットフォームによくある「スケートボードレイアウト」の恩恵で、全長4.3mの低車高モデルとしては異例に大きい。そのスペースを前席は普通のクルマと同じく運転席と助手席の間をセンターコンソールで仕切った収まり感重視、後席は絶対的な広さを確保したリラクゼーション感重視と、メリハリのきいた空間デザインでまとめている。

内装の質感は、樹脂部分は全面的にハードプラスチックで、表面の質感の出し方などは前時代的。昔のヨーロッパ車のような風合いなのでそういうものが好きなユーザーはノスタルジックな気分に浸れるだろうが、一般的にはややネガティブに捉えられることだろう。

それを補って余りあるのはシート表皮、ステアリング、パッドなどに広く使われている人工皮革。BYDがヴィーガンレザーと呼ぶ非生物系マテリアルだが、そのタッチは素晴らしい。ステアリングはずっと握りっぱなしでもしっとりとした感触を失わないし、シートはむれにくく、フィット感も上々。身体に触れる部分の感触さえ良ければ満足感は上がる。コストをどこに重点配分するかというクルマのVA/VE(価値評価/価値工学)をよく研究しているという印象を抱いた。

外部からのノイズ侵入は風切り音、ロードノイズとも基本的によく処理されている。標準型よりロングレンジのほうが静粛性が高かったが、標準型でも普通に静かだ。試乗前は劣化したコンクリート舗装など微振動が生じるような場所でのビビり音、突き上げを食ったときのみしつきなどがもう少しあるのではないかと予想していたが、実際に走ってみると皆無ではないものの日本車を含む先進国モデルでもこのくらいは出るという程度に収まっていた。

◆標準型にも「グラストップ」はあってほしかった

ロングレンジのグラストップは後席の閉所感を大幅に緩和した。標準版にも欲しい。

ロングレンジのグラストップは後席の閉所感を大幅に緩和した。標準版にも欲しい。シートやステアリングなどの素材は両グレード間での差別化は行われていない。唯一にして最大の差別化ポイントはグラストップの有無だろう。ロングレンジに標準装備される固定式グラストップは開口部の始まりがドライバーの頭上にあるため、視角的な開放感を高めるのにはあまり寄与しないが、あるのとないのとではさすがに採光性がまったく異なる。大きな違いが生まれるのは後席で、常に空が見渡せるロングレンジは標準版に比べて圧迫感が圧倒的に少ない。

グラストップのガラスは上級モデルのシールと異なり高断熱モデルではないが、暑い時には閉められる電動シェードが設けられており、実用上の問題はない。そのシェードの開閉は後述するボイスコマンドでも操作可能で、「半分閉めて」といった細かい要望も受け入れる。今日、グラストップはプレミアムセグメントではかなり人気の装備となっている。それをノンプレミアムに標準装備するというのはなかなかの遊びゴコロだと思った。標準型に乗ったのはロングレンジより後だったが、やはりグラストップはあってほしかった。44万円の価格差が航続、充電受け入れ性、電気モーターのパワーぶんというのであればもう少し納得性が出るのではないかと思った。

ラゲッジスペースは345Lとあまり大きくないが、出っ張りが少なく使いやすさは及第点だった。

ラゲッジスペースは345Lとあまり大きくないが、出っ張りが少なく使いやすさは及第点だった。快適性の弱点は空調。とくに暖房側は温度調節がヘタクソで、車内温度が上がりにくい。手動で温風を出してやれば十分に効くので、暖房能力そのものに問題はないということだ。車内温度のセンシング技術などを見直して、ちゃんと温度設定が実際の温度に反映されるよう改良していただきたいところだ。

ラゲッジスペースは345リットルと、Cセグメントコンパクトとしては少し狭い。荷室の床下を覗くとバッテリーを積むわけでもないのにガッツリとデッドスペースになっていた。荷室を少しでも増やすために凝った車体設計に執念を燃やす日本車メーカーとの違いが出た格好。良くも悪くも大らかな民族性を垣間見れた気がした。

◆大規模OTAでアップデートしたADAS

ドルフィン 標準版。新潟・笹川海岸にて。

ドルフィン 標準版。新潟・笹川海岸にて。ドルフィンにはADAS(先進運転支援システム)が標準装備されており、グレード間で機能の差はない。先行車追従型クルーズコントロール、車線維持アシスト、路外逸脱防止、衝突防止など、今日の標準的なメニューは一通り揃っている。

最初に乗ったロングレンジ版はそのチューニングがどうにも生煮えだった。ステアリング介入は結構強力なのだが、交差点など車線が切れるところや劣化でラインが消失したところなどで進むべき方向を誤認し、その強力な介入が間違った方向に働くのはどうにもいただけなかった。また2020年頃のテスラ車のように頻繁ではなかったが数回、カーブを壁と間違える等の誤判定によって不意に急ブレーキがかかるなど、洗練性には欠けていた。

ドルフィン ロングレンジのコクピット。ボイスコマンドと物理スイッチがうまく融合されており、慣れてくると非常に使いやすかった。

ドルフィン ロングレンジのコクピット。ボイスコマンドと物理スイッチがうまく融合されており、慣れてくると非常に使いやすかった。ところが標準版はそんなクセはまったくなく、判断はおおむね妥当、制御もスムーズだった。一度だけ福島の会津若松で誤判定があったが、それは道路がレーンチェンジのように曲がっているすぐ先の歩道を自転車が走っているのを検知してブレーキをかけたというもの。目視していて「さすがにこれには騙されるのか」と思わず笑いが出るようなシチュエーションだった。

個体差なのかと思いきや、ロングレンジのテストドライブとの間に一度、車両のソフトウェア全般の大規模OTA(オンラインアップデート)があったのだという。さすがそういう部分については先進的なんだなと感心しきりだった。

◆幅広く使える「ボイスコマンド」

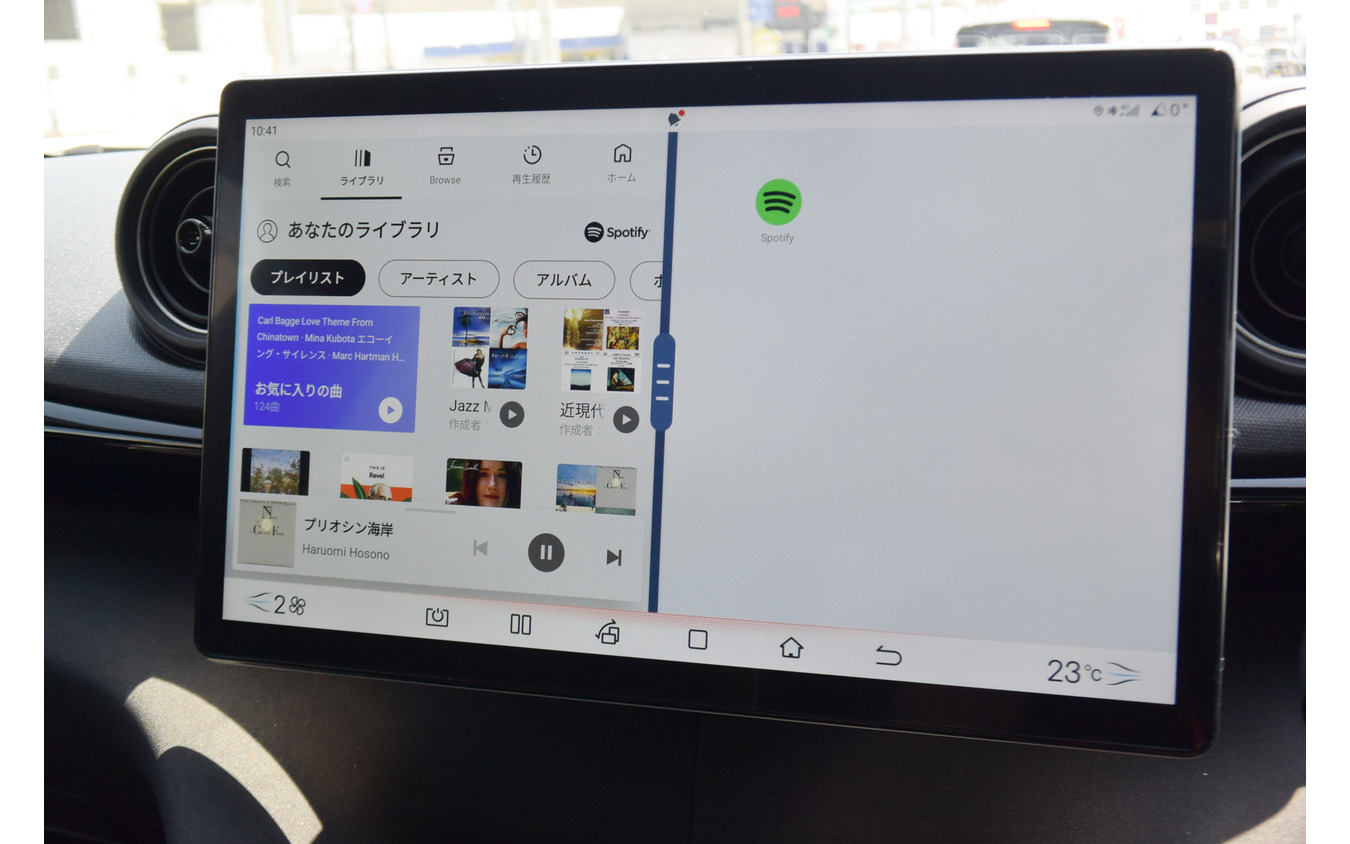

ダッシュボード中央の大型ディスプレイ。これくらい広いとカーナビの縮尺をいじらずとも詳細表示と針路の見晴らしが両立するのだなと思った。

ダッシュボード中央の大型ディスプレイ。これくらい広いとカーナビの縮尺をいじらずとも詳細表示と針路の見晴らしが両立するのだなと思った。車内の操作系、インフォテイメントシステムはよくまとまっていた。空調のオン/オフ、デフロスター、オーディオのボリューム、ドライビングモードなど、操作頻度が高いものは物理スイッチが割り当てられ、それ以外の操作はダッシュボード中央の大型ディスプレイの車両メニュー、もしくはボイスコマンドで行う。

使いやすかったのはそのボイスコマンド。ボルボ『EX30』などと同様、操作によってコマンドの用語が厳密に決められているわけではなく、初歩的ながらAIが文脈を判断する能力を持っており、「運転席の窓をちょっと開けて」などと言えばおおむねそれをやってくれるというイメージだ。

このボイスコマンドが及ぶ範囲をどのくらいに設定するかは安全性との兼ね合いもあって自動車メーカーはどこも頭を悩ませているが、ハンズフリー電話や空調制御全般、シートヒーターやステアリングヒーターの調節、前述のサンシェード開閉など車両設定に関係ないものはかなり幅広く実行できるというイメージだった。

センターディスプレイは縦位置、横位置を切り替え可能。日本版は分割表示に対応したアプリがほとんどなく、せっかくの2画面表示が宝の持ち腐れだった。今後の充実に期待したい。

センターディスプレイは縦位置、横位置を切り替え可能。日本版は分割表示に対応したアプリがほとんどなく、せっかくの2画面表示が宝の持ち腐れだった。今後の充実に期待したい。ちなみにボイスコマンドもOTAによって改善を受けたもののひとつ。当初は途中で突然英語モードに切り替わり、外気導入の言い方がわからず「intake external air」など適当な文言をいろいろ試すといったことがあったが、OTA後に行った標準型のドライブではそういう事象は発生しなかった。

ダッシュボード中央の大型ディスプレイは普段はナビ画面として使用するのが一般的だろう。スイッチ操作で縦位置、横位置を切り替えられるが、筆者はヘッドアップ表示で行く先が遠くまで表示できる縦位置で使用した。マップデータはゼンリンで、自車位置の特定に準天頂衛星みちびきを利用することとあいまって精度は高い。ただしデータ通信は1か月あたり2GBの縛りがあり、調子に乗ってSpotifyをかけっぱなしにするなどしてそれを使い切ってしまうと地図の表示すらできなくなるので要注意だ。うっかり使い切ってしまった時はAndroidAutoなどスマホのミラーリングで地図を表示できるが、その場合は横位置でしか利用できない。

◆BYDがブレイクする可能性

ドルフィン 標準版。ロングレンジに比べると航続力は低いが、これでも遠乗りをバシバシやってもいいと思える水準だった。

ドルフィン 標準版。ロングレンジに比べると航続力は低いが、これでも遠乗りをバシバシやってもいいと思える水準だった。今どきの中国車の実相は一体どんなものなのかと、ちょっと意地悪な気持ちもあって行ったドルフィンの長距離テストだが、新興勢力である中国メーカーのクルマ作りに対する創造性と熱意を実感する結果となった。設計は日本車ほど緻密ではなくわりと大雑把。下回りなど目に見えない部分まで美しく仕上げようという意図も希薄で、錆が出なければOKとばかりに防錆塗装がベタベタと塗りつけられているなど、高度なフィニッシュを見慣れた日本ユーザーにとってはマイナスに感じられる部分も少なくない。

半面、デザインや機能などに関しては、クルマの作り手がやってみたいと思ったことを保安基準に引っかからない限り躊躇せず盛り込んでいたのは新鮮に感じられた。それが過去の成功体験でクルマとはこう作るものだという方程式に自らを縛り付けてしまっている先進国メーカーの製品と異なるビビッドなキャラクターを形成することにつながっているように感じられた。全体的にとても先進的であるし、輸入車には珍しくV2H(BEVと住宅間で電力を融通し合う機能)を実装するなどサービス精神も旺盛だった。

最大の弱点は、このドルフィンをはじめBYDの新世代商品が投入されてから、長期品質や耐久性などについてリアルワールドで証明されるほどの時間が経っていないことだろう。ここまで述べてきたように、初期性能は価格を考えると望外と言えるほどの良さだった。価格の安い標準型ですら、100%スタート後、2回以上の急速充電を行うようなロングドライブでは「リーフe+」を航続で圧倒できるほどだ。

ドルフィン 標準版の正面図。当初はエキセントリックに感じられたが、見慣れるとごく普通だ。

ドルフィン 標準版の正面図。当初はエキセントリックに感じられたが、見慣れるとごく普通だ。その性能は内部に使われている材料の組成が強固で一般的な三元系(ニッケル、コバルト、マンガンの合金を電極に使う)リチウムイオン電池と一桁違う耐久性を持ち、少々ラフな充電制御も受け入れるLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)のたまものと言える。が、理論的には強いとわかっていても長期にわたって本当に大丈夫かどうか。現在購入に踏み切っているのは大丈夫であることに賭けた“アーリーアダプター”だ。10万km、20万kmと走った個体が増え、それらが初期性能に近い状態を維持できていたならば、疑念が晴れて急激にブレイクする可能性は十分にある。

BYDの日本市場へのチャレンジは始まったばかり。昨年の年間販売台数が2383台どまりだったのは彼らにとっては不本意だったことだろうが、今はじっくりと信用と実績を作り上げる時期だ。果たしてBYDがこの先、どのくらい粘り腰を見せることができるか。今後のゆくえが興味深いところだ。