愛車の音響システムの性能アップに興味を持つドライバー諸氏に向けて、その理論やメカニズム、実践法を解説している当連載。まずは「スピーカー」に関連した事柄について説明している。今回も、「デッドニング」とは何かを紐解く。

◆「デッドニング」とは、ドア内部の音響的なコンディションを整える作業!

さて、これまでの記事にて触れてきたとおり、カー用のスピーカーは車に装着して初めてスピーカーとしての役割を果たす。特にドアスピーカーはドアが「スピーカーボックス」の役目を負うのだが、ドアはスピーカーとしては設計されていないため、音響的なコンディションが良くない。デッドニングは、それを改善するために行われる。ゆえにデッドニングのことは、「ドアチューニング」とも呼ばれている。

前回の記事では、デッドニングでどのような作業が行われるのかを説明し始めており、まずはスピーカーの背面にて「背圧の処理」が行われると記した。スピーカーは振動板を前後に動かして空気を震わせて音を伝えるが、その働きは裏側でも行われている。その裏側から放たれる音エネルギーが「背圧」だ。

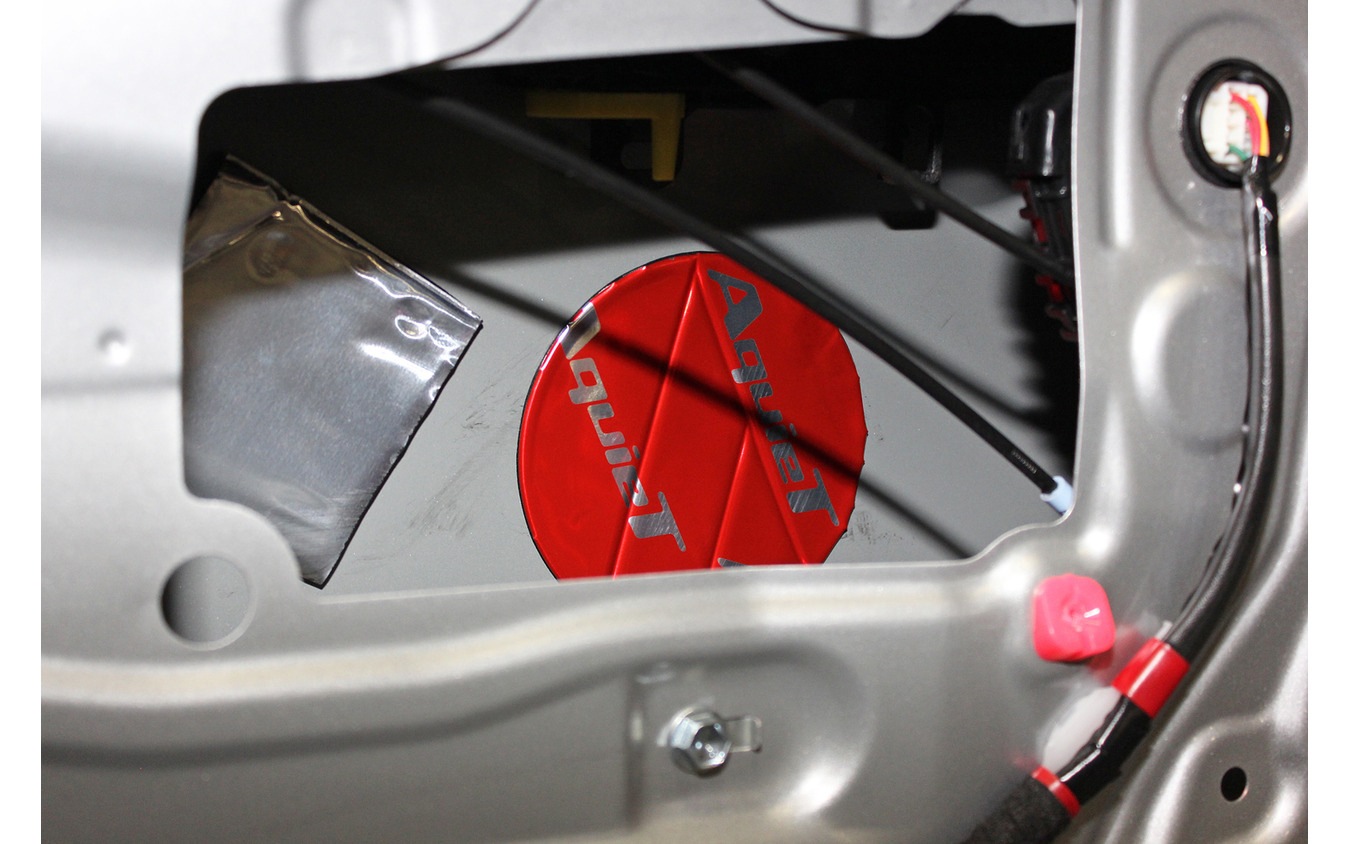

「デッドニング」の施工例。

「デッドニング」の施工例。

◆「背圧」は諸悪の根源。その影響を小さくするための処置が不可欠!

この背圧はドアの中でさまざまな悪さを引き起こすため、その影響を少なくしようと試みられる。真裏に吸音材が貼られてパワーの減衰が促されたり、拡散材が貼られてパワーの分散が図られたりする。

なお、拡散材が貼られることにはもう1つ別の意味もある。それは、「振動板へのストレス軽減」だ。背圧は奥側の鉄板にぶつかると、そのままスピーカーに返ってくる。こうなると、その力により振動板の動きが鈍くなる。こうなることも音質を悪化させる要因になるため、パワーがダイレクトに振動板に戻りにくくなるようにする。

次に、アウターパネルの「制振」が行われる。鉄板が振動すると異音を発するため、その対策が施される。ちなみに、プレスラインが入っている部分は強度が高いためビビリにくいが、広く平らな部分は共振しやすい。したがって、そのような場所が重点的に制振される。

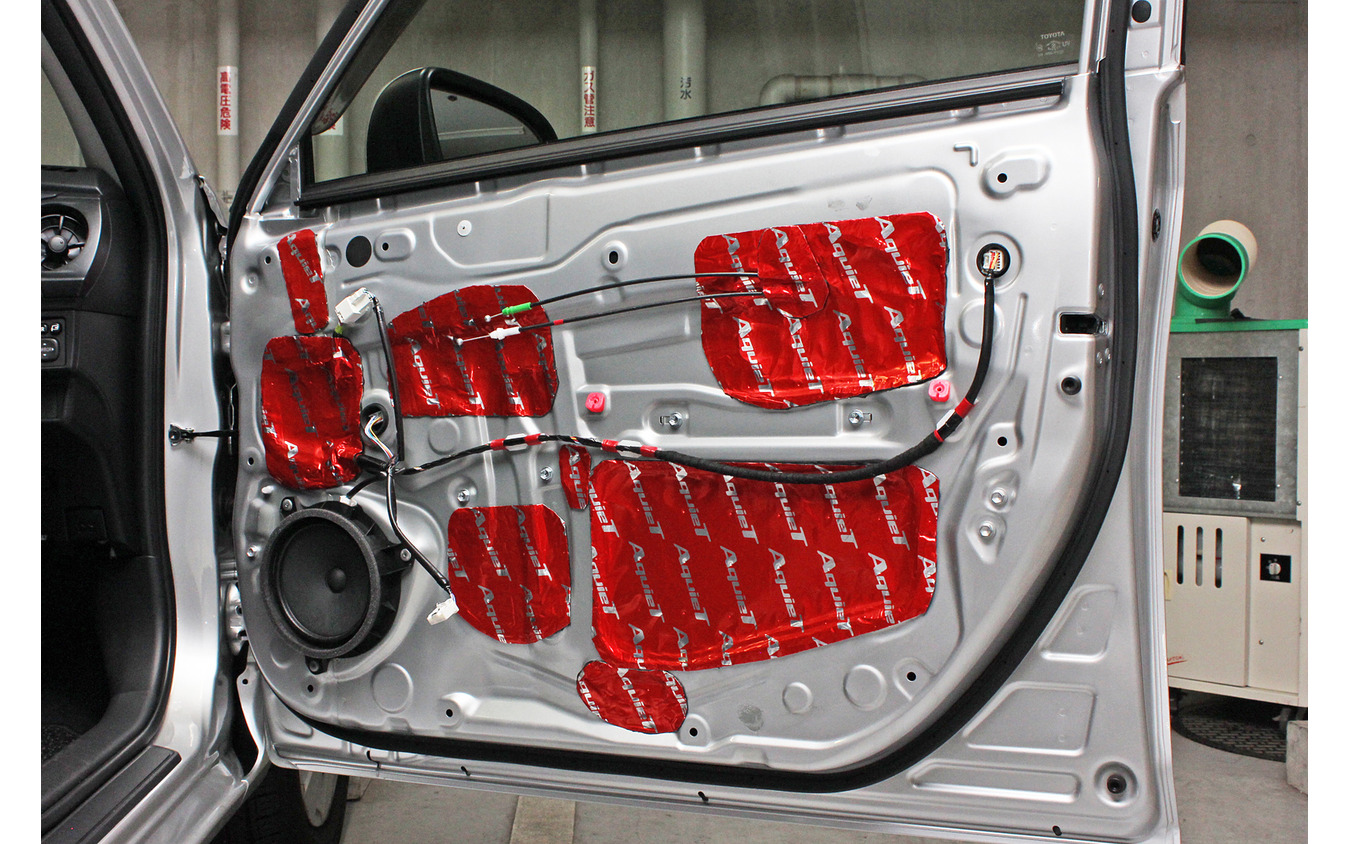

「デッドニング」の施工例。

「デッドニング」の施工例。◆ドア内部の密閉性を高める作業も必須。それが「サービスホール塞ぎ」!

続いてはインナーパネルに対して処置が施されていくが、その中でも重要な工程のひとつが「サービスホール塞ぎ」だ。

ちなみに、最近はインナーパネルのサービスホールがあらかじめ塞がれている車種が増えつつある。そうであればこの作業を省けるが、そうでない場合はメンテナンス用の穴を塞ぐ必要がある。

なぜなら、スピーカーボックスは密閉されている必要があるからだ。ちなみに、スピーカーの裏側から放たれる音は耳で聴く分には表側と同じだが、音波としては逆の関係にある。こうした逆位相の音同士が同一空間で交わると、互いを打ち消し合うキャンセリング現象が起きるため、背圧をドア内部に閉じ込める必要がある。そのためにサービスホール塞ぎが行われる。

今回はここまでとさせていただく。次回もデッドニングについての解説を続行する。お楽しみに。