日本で電気自動車やPHEV車の充電機器メーカーとして、ほぼデファクトスタンダードとして認知されているニチコン。「ジャパンモビリティショー2025」では意外にもBtoBプロダクト、商用EVを最大6台まで急速充電できるという「サイクリックマルチ充電器」を押し出してきた。もっと平易にいえば、地域内で中近距離に特化した運送会社やバス会社などの敷地内で、EVのトラックやバス、商用バンなどを最大6台まで、同時に急速充電できる仕組みだ。

◆現場の需要を徹底的に盛り込んだ「サイクリックマルチ充電器」

ニチコンのサイクリックマルチ充電器(ジャパンモビリティショー2025)

ニチコンのサイクリックマルチ充電器(ジャパンモビリティショー2025)

「実際に急速充電機を導入するにあたって、運送会社さんの現場で何がボトルネックになっているか、現地に徹底的に足を運んで仕様を磨いています」

と、NECST(ニチコン・エネルギー・コントロール・システム・テクノロジー)事業・副本部長の関宏氏は胸を張る。この急速充電器の特徴は、キュービクル(変圧施設)と電源盤から最大400mも離れた場所に、急速充電ポストを設けられること。ケーブル自重をある程度支えられるトールスタンドでも、コンパクトなロースタンドでも、はたまた壁掛けでも、限られた敷地内で操車スペースを最大限に確保しながら、急速充電を採り入れることができるのだ。

しかも最大で6口の急速充電口、つまり6台のEVを同時に充電可能とする。工業用の400Vがとれることが前提ではあるが、充電スピードは最大90Kwに限られる。というのもサイクリック充電とは、バッテリー残量の少ない車両から90kW充電を15分間行っては、次の15分間を自動的に他車に振り分けるというアルゴリズムで、繋いだすべての車両を均等に、再び運用可能にしていくことを目的としている。ただしハイシーズンや突発的な渋滞など、予定外の状況では管理者権限で優先的にある充電ポストに90kWの充電能力を振り分けることができる。中近距離の運輸輸送のゼロ・エミッション化を目的に、現実の導入障壁と運用事情を考慮した仕様だ。

ドライバーは車両を停めたらカードをかざして充電プラグを挿しておくだけで、車両データから運行日誌に相当する走行データがサーバーに記録されるので、翌朝に再びログインして充電済みの車両を走らせるだけという、ユーザーフレンドリーな設計でもある。

しかもサイクリックマルチ充電器は、プロフェッショナル・ユースを想定してブラックの筐体に充電中は青く点灯し、終了時は緑で警告時は赤く光るという、大型LEDと組み合わされたインダストリアルなデザインが施されている。匿名性の高いプロダクトが多かったニチコンとしては、なかなかクールなデザインでもある。

◆太陽光発電とEV充電で「家産家消」

ニチコンのV2Hシステム(ジャパンモビリティショー2025)

ニチコンのV2Hシステム(ジャパンモビリティショー2025)もちろん家庭用のソリューションも進化を遂げている。家庭の太陽光発電は売電が難しくなっている以上、「太陽光発電を採り入れているご家庭では、私たちの唱える“家産家消”、作った電気はご自分で使うというのが正しい方向になりつつあります。蓄電池も備わっていれば、災害時にもオフグリッドで電気の供給が可能ですし、そもそも普段からクリーン電力で電気自動車を走らせることができます」。

いずれ太陽光発電か電気自動車か、どちらの導入が先でも、充電のみならず車から家へ給電が後からでも可能になる発展的システムが「ESS-E1」、ならびに電力パワーの切り替えを司る「VSG3」シリーズだ。太陽光発電の制御はもちろん、蓄電池ともスムーズに連携し、電気自動車のバッテリーからも家庭に給電することができる。

「V2Hはすでに実践されている方々の満足度はとても高いことが分かっています。経済性だけでなく、災害時の給電を確保しての強靭化や、グリーン電気の“家産家消”で光熱費が抑えられるのを実感しながら暮らすという、心のゆとりの部分でも選ばれていると思います」と、関氏は力強く述べる。

ニチコンのトライブリッド蓄電システム(ジャパンモビリティショー2025)

ニチコンのトライブリッド蓄電システム(ジャパンモビリティショー2025)そしてニチコンのV2Hシステムのハイエンドである「トライブリッド」も進歩している。直近の法改正で、家庭に据え置き可能な最大電力量が従来の15kWhから20kWhに変わったことで、最大2個備えられる蓄電池ユニットが7.4kWhから9.9kWhへと増量された。他にもESS-T5ならびにESS-T6シリーズでは、これまで太陽光電池、EV、蓄電池の間のエネルギーフローを表示していたイラストレーションが廃され、よりシンプルな液晶ディスプレイとなった。当初は物珍しかったエネルギーフローやチャートが、随時表示でなくてもいいだろうという判断だ。

ニチコンのV2Hシステムは安全性、そしてパワコンから家屋の側以外では必要以上にAC変換を行わず、DCの高い効率を維持する性能での優位性で評価を高めてきたが、もはやV2Hが成熟プロダクトになりつつある兆しでもある。とくに輸入車EVやPHEVでは日本のV2Hプロトコルへの対応はまだ一部ブランドと車種に留まるが、移動手段のみならず生活のプラットフォームとして電動車とV2Hシステムのポジションはさらに重きをなすだろう。

◆AI時代に再び大きな注目を浴びるアルミ電解コンデンサ

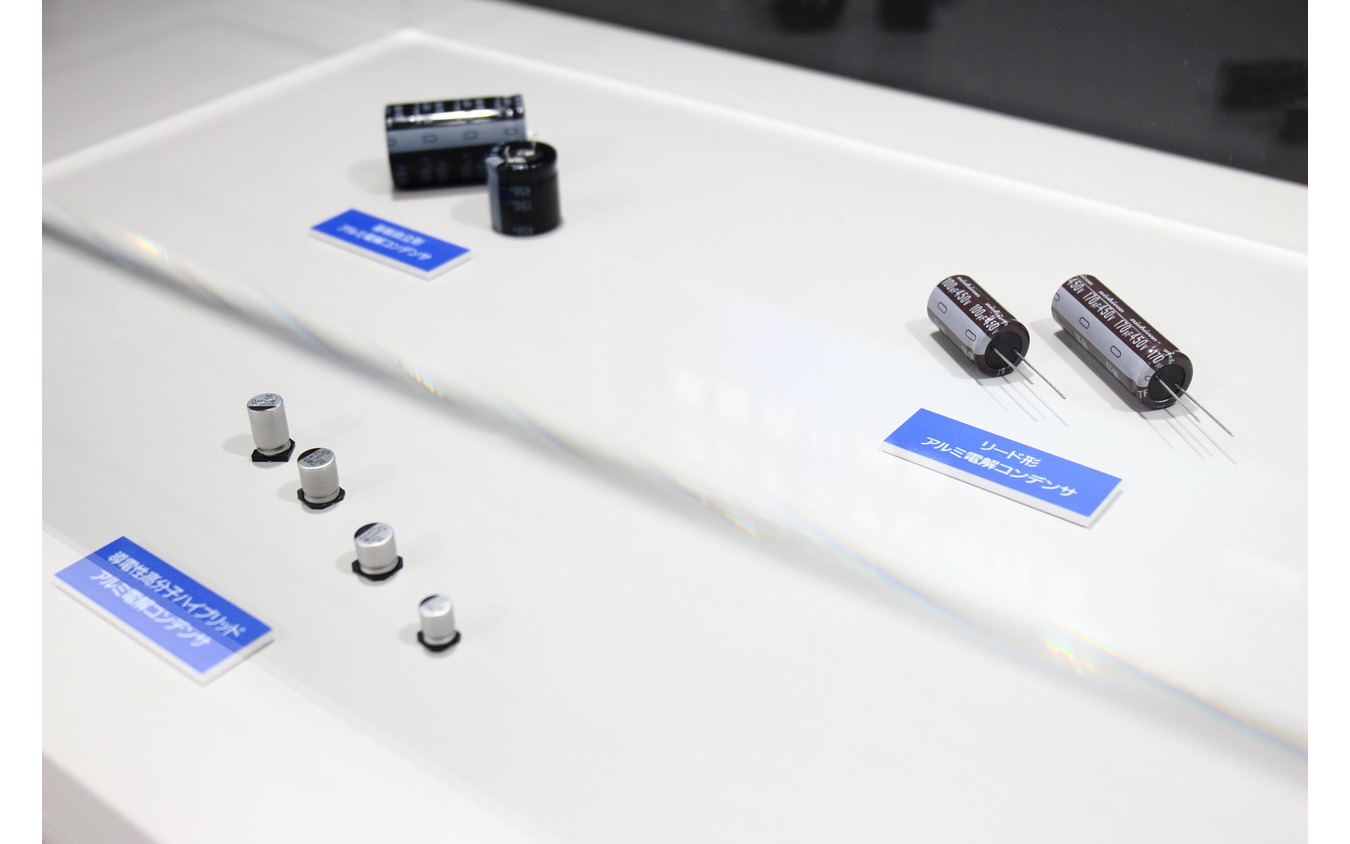

ニチコンのアルミ電解コンデンサ(ジャパンモビリティショー2025)

ニチコンのアルミ電解コンデンサ(ジャパンモビリティショー2025)加えてもうひとつ注目は、ニチコンの元々の主力プロダクトであるアルミ電解コンデンサが、AIサーバーの電源管理から、再び大きな注目を浴びていることだ。「日本コンデンサ」という元々の社名に示される通り、高性能を誇ったアルミ電解コンデンサはあらゆる電化製品ばかりか、ハイエンド・オーディオにも用いられてきた。仕様要件の進化した令和のそれは、ノイズの少ない安定した電源と高効率な運用を求めるAIデーターセンターやAIサーバーにおいて、工業用もしくはラック電源などに必要とされ、引き合いも増え続けて機関投資家らの注目を集めているという。

自動車の電動化と知能化の時代にも、重要なカギを握るプレーヤーとして、やはりニチコンの動向からは目が離せないのだ。

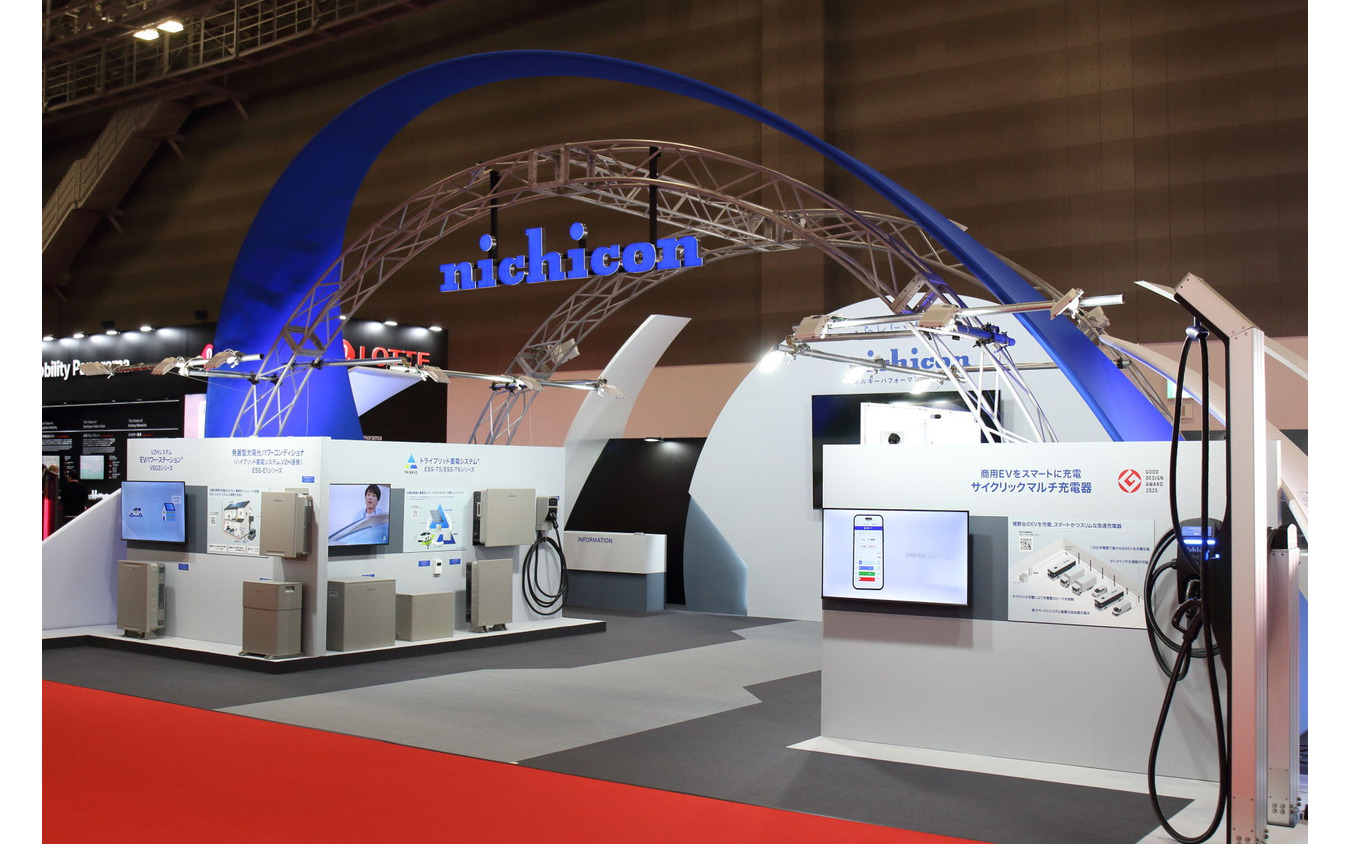

ニチコン(ジャパンモビリティショー2025)

ニチコン(ジャパンモビリティショー2025)