【伊東大厚のトラフィック計量学】道路からのCO2を測る 環状道路と東京の渋滞 その4

自動車 ビジネス

企業動向

渋滞情報のデータを活用し、詳細に計算したところ、首都高速王子線開通によって渋滞が減り、東京23区全体のCO2は2万−3万トン削減された。王子線の開通は、東京23区の渋滞軽減とCO2削減に効果があったと言ってよい。

ところで、2万−3万トンのCO2と言われても、ピンとこない方も多いのではないだろうか。ガソリンに換算すると、ざっと1万キロリットル、乗用車約1万台分の年間ガソリン消費量に匹敵する。これは、日本のガソリン消費量6000万キロリットルからすると、ごく僅かな量に過ぎない。しかし、省エネは、“塵も積もれば山となる”が重要なのだ。

◆道路別のCO2の変化は?

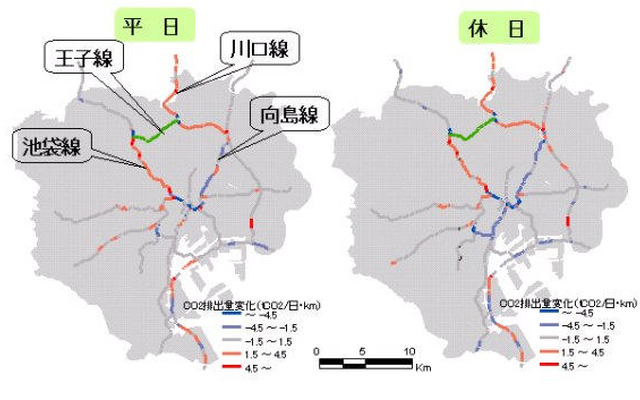

開通前後のCO2の変化を道路別に見てみよう。まず首都高速(図1)は、向島線では減少、川口線−王子線−池袋線のCO2が増加している。王子線の開通で、常磐道や東北道方面から都心へのルートが、向島線経由と池袋線経由の2本に増え、交通集中が分散したことが、このCO2の変化から見て取れる。

一般道路(図2)は、休日のCO2減少が目立つ。これは、開通前と較べ休日の一般道路の交通量が、全般的に減ったためだ。

東京は、休日は平日より交通量が少なく、首都高速も平日ほど混んでいない。空いてさえいれば、首都高速を利用する人は増える。王子線の開通で、首都高速全体の利用者が増えたが、交通量が少ない休日に、より顕著に出ているのではないか。

◆王子線以外の要因は?

2002年から03年にかけて、王子線の開通以外に、他に変化したことはないのだろうか。王子線の他は、新たな道路の開通はなかったが、ETCが普及しはじめていたことが、まず頭に浮かぶ。

23区内には、多くのランプと9カ所の本線料金所があり、この時期、ETCの利用率は5%から15%に上がっている。ランプの入り口部分は、計算対象外としたので、CO2削減量には影響しない。本線料金所は、料金所手前のデータを抜き出しCO2の増減を計算してみたが、年200トン減に留まった。ETCは、計算結果に殆ど影響しない。

そのほか、GDPが増加していること、抜け道を使っていた人が幹線道路を使うようになる点、東京外環など23区外の道路の影響が考えられる。しかし、これらの要因は、開通後の交通量を増加させる要因なので、少なく見積もっても2万−3万トンの削減効果はあったのではないかと思う。

《伊東大厚》