シンガポールはロードプライシングの「元祖」

ロードプライシング(Road Pricing、以下RP)は、混雑区域に流入する自動車に課金することで、バスや電車の利用、混雑時間帯を避ける、混雑区域の迂回などを促し、渋滞緩和や環境改善を図ろうという施策である。

都市の交通混雑は、道路整備など供給側の対策のみでは解消できない。これは、ほぼ世界共通の認識だ。都市の自動車混雑を何とかするため、TDM(Transportation Demand Management、交通需要管理)と呼ばれる、需要側の対策の必要性が指摘されて久しい。

RPは、TDMの“切り札”的存在として、シンガポールをはじめ、いくつかの都市で導入されている。2003年にロンドンで導入されたのは記憶に新しく、東京でもロンドンと同時期に、23区内に導入することが検討されていた。

シンガポールのRP導入は、1975年と古く、いわば「元祖RP」的存在なので、シンガポールの交通政策といえば、まずRPを想起される方も多いだろう。

◆混雑緩和に大きな効果あり

シンガポール島は、赤道直下、マレー半島南端にある。現在、人口約430万人、島の広さは東京23区と同じくらいだ。RP区域は都心部のみであり、全島すべての道路が対象となっているわけではない。RP区域を東京にあてはめると、副都心単位くらい、と思っていだだいて良い。(図1)

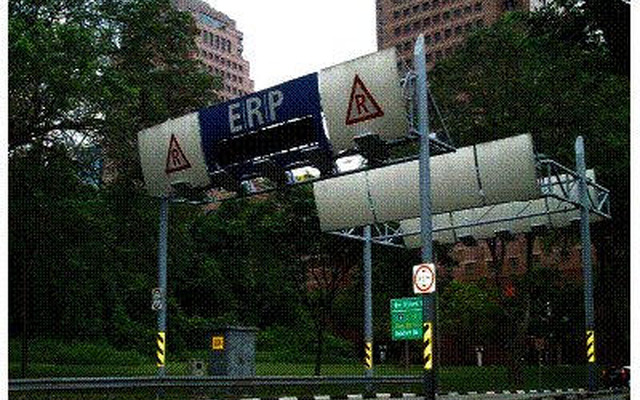

RPは、1975年、まず朝の通勤ラッシュ時間帯のみ導入された。89年には夕方のピーク時間も追加、94年に昼間終日規制となった。98年からは、許可証の事前購入方式から、電子課金方式に移行している。ERP(Electric Road Pricing)と呼ばれ、日本のETCの同じような技術を使っている。(表1、写真)

導入効果もなかなかなものだ。98年の電子課金への移行時を例にとると、RP区域への流入交通量は27万1000台から21万1000台に減少し、走行速度は42.5km/hとなっている。20km/hに満たない東京23区とは、雲泥の差である。(表1)

◆ロードプライシングばかりが有名だが・・・

シンガポールの交通政策は、RPなどの需要管理がクローズアップされがちである。しかし、需要管理は、政府の陸上交通戦略の一要素に過ぎない。

ロードプライシングの課金収入などを原資に、道路や鉄道の整備はじめ、駅周辺への住宅整備、駐停車スペースの確保など、交通と土地利用が連動した社会資本の整備が行われている。また、公共交通のサービス向上や路上駐車禁止の徹底をはかるなど、総合的な交通政策が実施されてきた点を見逃してはならない。次回から、これらについて紹介したい。