運転事故と道路交通

鉄道の「運転事故」とは、列車の衝突や脱線、踏切事故など、鉄道の運行にかかわる事故のことである。踏切などで道路交通とも接点のある鉄道の事故の現状と安全対策は、どうなっているのだろうか。

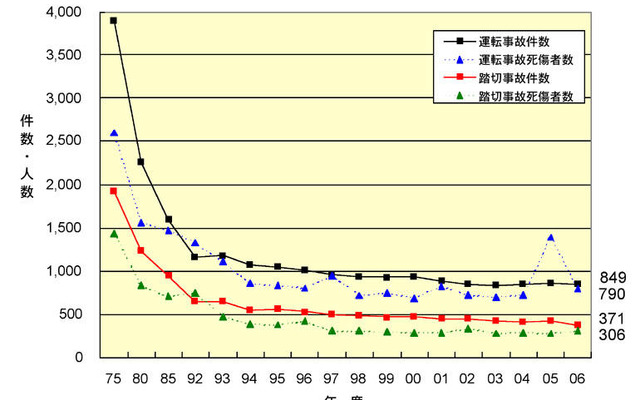

図1は、運転事故や踏切事故の件数と死傷者数の長期推移を示したものだ。今から30年以上前の1975年度は4000件近くの事故があり、踏切事故がその半数を占めていたが、現在ではそれぞれ800件、400件程度と、5分の1に減少している。

05年度の運転事故死傷者数が突出しているのは、JR福知山線の脱線事故(死亡107名、負傷562名)があったためだが、全体的な傾向は近10年では微減、言い換えれば減少傾向は頭打ちになりつつある。

◆事故率は低いが重大事故につながる鉄道

輸送量あたりの事故率で比較すると、鉄道は道路交通よりはるかに安全な交通機関と言える。例えば、05年度の旅客輸送量は、道路9330億人km、鉄道3912億人kmと7対3である。対して事故件数は、道路交通の93万件(05年度)に対し鉄道は850件程度と3桁違う。

億人kmあたりの事故件数を事故率とすると道路が100で鉄道は0.2となり、鉄道は道路の500倍、事故にあう確率が低いことになる。また国際的にみて日本の鉄道は事故率が低いようだ。

他方、死亡者数となると道路が5000 - 6000人なのに対し、鉄道は300人程度と違いは1桁になる。ひとたび事故が起きてしまうと、鉄道は多くの死亡、重傷者が発生する重大事故となる確率が高い。

◆鉄道の予防安全へのITS活用

06年度の運転事故死傷者数790人の内訳を見ると、まず半数近くが線路内への立ち入りやホームでの事故など「人身障害」、踏切で自動車や自転車・歩行者と接触する「踏切障害」が3割を占める。これらが予防できれば、死傷者は最大で現状の8割減となる(図2)。

対策は、駅のホームドア設置、踏切の立体化、改良などハードが中心だが、ミリ波レーダーの活用など安全システムの高度化も研究されている。自動車のプリクラッシュセーフティなどにも使われるミリ波レーダーは、人、自転車や車椅子もよく検知できるので、従来の赤外線センサーより有効とされている。

新幹線のようにすべてを立体交差・分離することは一般の鉄道では難しい。道路交通でインフラ協調型の予防安全が注目されているが、鉄道の場合、より適用しやすいのではないだろうか。交通事故の根絶に向け、道路と鉄道の双方でITS活用が進むことを望みたい。