国土交通省自動車安全局は29日、静かすぎるハイブリッド車や電気自動車(HV/EV)に音を発生させる「車両接近通報装置」の取付ガイドラインを策定した。ガイドラインの要件を満たした装置を、任意で取り付けられるようにして普及を急ぐためだ。

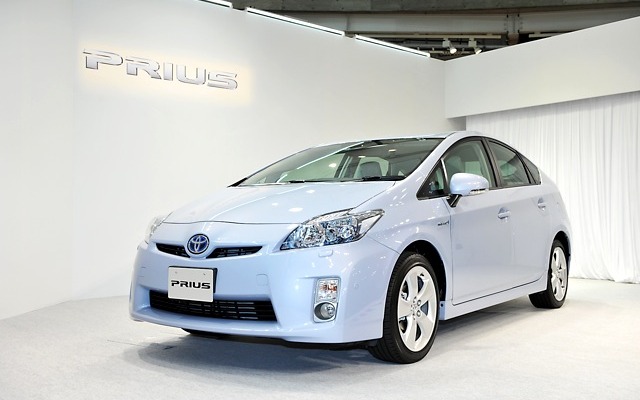

乗用車の新車販売台数に占めるHVの割合は05年に1.8%(約6万台)に過ぎなかったが、09年(1 - 11月)には15.6%(約30万台)と急速に拡大している。

そのため基準作りを担当する同局技術企画課は、法令に耐えうるルール作りよりガイドラインで製品化を急いだ。しかし、人為的に音を発生させ、コントロールすることは、思ったより困難を極めた。

例えば、音量である。音を上げすぎると騒音になるが、小さすぎると歩行者を気付かせることはできない。音を人為的に発生させることは、携帯電話の着メロを付けるようにはいかないのだ。

ハイブリッド車等の静音性に関する対策検討委員会(委員長・鎌田実東大教授)がまとめた報告書によると、HV/EVの走行騒音は約20km/hでガソリン・ディーゼルエンジン車と同等になる。ガイドラインはそれを根拠として暫定的な目安としたが、低速トルクを重視するトラックと乗用車では発生する音のレベルがまったく違う。具体的に規制値を打ち出すには、さらなるデータの積み上げと検討の時間が必要だ。

「任意の装着をお願いすると、うるさすぎるとか、これでは気がつかないなど、装置の有効性に関わるユーザーの反応が出てくると思う」(技術安全企画課)

また、音質は、さらに規制が難しい。発生させる音が唐突では、自動車走行音であることが聞き手に伝わらない。そのためガイドラインは車両の走行が思い浮かばないような音を排除すると同時に、スピードに応じて音量や音程が変化して、車両の動きを認知しやすいような工夫も求めている。

結局のところは無難にガソリンやディーゼルエンジンを模倣した音になるようにも思えるが、どんな音質にするかは、作り手に任されているのが現状だ。

さらに、国交省側で環境整備が必要なこともある。規制値を決めても、その測定方法をどうするのか。マフラー騒音のように車両検査項目に加えるのかどうか。もし、そうなれば、音量が簡単に調べられる方法が必要だ。

ガイドラインに沿って製品ができれば、そこから議論ができる。むしろ、HV/EV車の静音性に関する対策はそこから始まるような気がする。

音量などの具体的な数値は、今春の公表を目指して検討が続けられているが、車両接近通報装置を義務づける日程は未定だ。