取締役会をスリム化するホンダとトヨタ

ホンダとトヨタ自動車が経営体制の見直しに踏み切る。いずれも取締役を大幅にスリム化し、意思決定の迅速化を最大の狙いとする。新興諸国市場の台頭という世界の需要構造の激変をキャッチアップするため、小ぶりで機動的な取締役会に改める。

両社はトヨタが2003年、ホンダが2005年にともに執行役員制度の導入や取締役の減員など経営体制を見直しており、今回はそれ以来の刷新となる。すでに新しい陣容を発表したホンダは、取締役を現在の20人から4割減の12人とし、一方で社長以下の全取締役が執行役員も兼ねることとする。

取締役の退任は6月下旬となるものの、新しい経営体制は新年度入りの4月から発足させ、実質的な取締役会のスリム化が始まる。トヨタも現状で27人の取締役のうち半数近くを減員する方針であり、「常務役員」のみとなっている執行役員の階層化も実施する見通しだ。新体制の発足も、同様に4月からへと前倒しする。

両社とも従来、取締役は重要事項の決定と業務執行およびその監督を担い、執行役員は業務執行に専念するという体制を取ってきた。その担務は基本的に変らないが、取締役の削減により意思決定のスピードアップを追求する。

◆社長執行役員兼4輪事業本部長

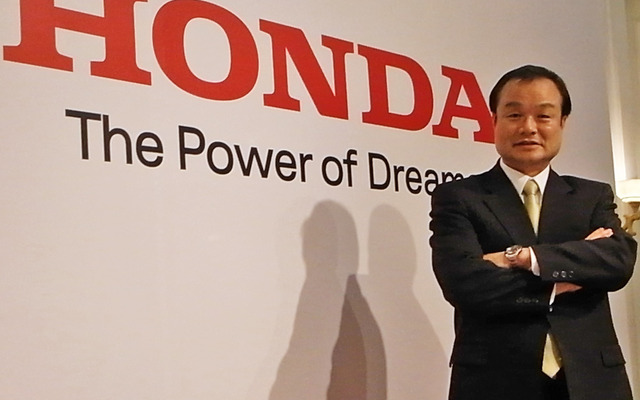

同時にホンダは、業務執行への役割や責任をより明確にするため、取締役は兼務していなかった執行役員について、会長や社外取締役を除く全取締役が兼ねることにした。たとえば、伊東孝紳社長は「代表取締役社長 社長執行役員」と2枚看板になる。

「社長執行役員」としての伊東社長は、4輪事業本部長を兼務する。本部長兼務は同社のトップでは極めて異例のことである。昨年夏に「良いものを早く、安く、低炭素でお客様にお届けする」という中期指針を打ち出したものの、新興国市場への対応などで「早く」というところが不十分なのは明らかだ。

4輪事業本部長として、新興市場向けの商品展開や新たな営業施策などを、とにかく加速させたいということだろう。周囲には本部長兼務はショートリリーフになると伝えているという。

◆“ワイガヤ”は暫し封印?

ホンダの伝統的な意思決定スタイルといえば、大部屋の役員室で自由闊達に意見を闘わせる「ワイガヤ経営」である。そこから独創的なアイデアが生まれると同時に、経営層は守るべきフィロソフィーをも確認し合ってきた。

しかし、ワイガヤばかりやっていて、結論に至る時間がかかり過ぎていたのでは、この市場の激動期には付いていけない。取締役会のスリム化には、そうした伊東社長の危機意識が映されている。

かつて1990年に就任した川本信彦元社長は、バブル崩壊後の経営不振を建て直すため、意思決定の集中化を図ったことがあり、OBからは「独裁者」と揶揄されることもあった。しかし、そこから『オデッセイ』などミニバンのヒット車が続々と排出された。

時代が大きくうねる時は、しばし伝統にも背を向けるような強いリーダーシップが求められるのである。