産業技術総合研究所の周豪慎研究グループ長、朝倉大輔研究員、細野英司主任研究員と、東京大学の原田慈久准教授らは共同で、リチウムイオン電池が充放電しているときの正極材料の詳細な電子状態を、軟X線発光分光法を用いて解明した。

産総研は、リチウムイオン電池の高性能化を目指した正極電極の開発に取り組んでおり、この実現に向けて既存材料の充放電機構を解明するため、コンピューターシミュレーションを用いた電極間・電極内イオン移動のメカニズム解明や、結晶構造の解析、硬X線を用いたX線吸収分光法による電子状態の解析などのさまざまな分析にも重点的に取り組んできた。

遷移金属元素での電子の出入りをより詳細に解析できる軟X線分光法による電極材料の電子状態の研究を進めてきたが、測定の際に電池を解体し電極を取り出す必要があり、充放電動作中の電極の電子状態を正確に評価できていなかった。

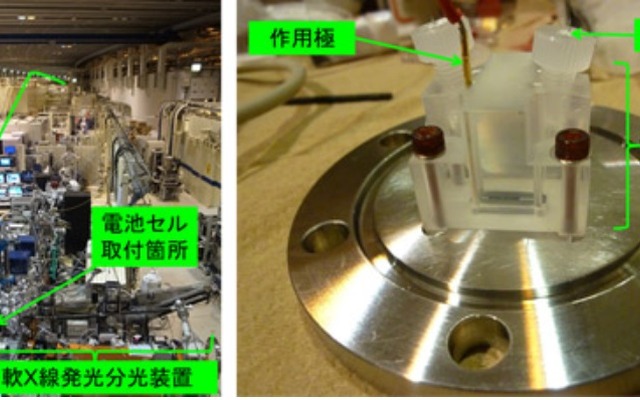

軟X線分光法では、軟X線は真空中を通す必要があるため、大気圧下の試料を測定するには、軟X線を透過させる窒化ケイ素を主体とする薄膜窓材を用いて、真空槽と大気圧槽を隔離する必要がある。しかし、有機電解液を伴うリチウムイオン電池や、その電極材料を測定した例は見られなかった。

今回、窒化ケイ素窓材(150nm厚)がコートされているシリコン基板に、金属との密着性を上げるアルミナ層、チタンと金の2層から成る金属集電体層の順に積層膜を作成、その後、マンガン酸リチウムの薄膜を直接作製した。マンガン酸リチウム薄膜の厚さは100nm以下。

化学的な処理によってシリコン基板の中央部を除去、窒化ケイ素窓材を露出させて、特殊な薄膜電極を作製し、これを正極とし、リチウム負極、リチウムイオン電池の評価で用いられている一般的な有機電解液と組み合わせ、充放電動作中に軟X線発光分光測定ができる電池セルを開発した。

この電池セルを用いて、マンガン酸リチウム正極中マンガン原子の充放電時の電子の出入りの様子を解析した。軟X線発光分光測定は、大型放射光施設SPring-8の東大アウトステーションBL07LSUで実施した。

既存材料を用いたリチウムイオン電池の充放電機構の詳細が明らかにすることで、次世代高性能電極材料開発に結び付けていく。

今回の研究成果は、2014年11月25日に国際電気化学会の速報誌Electrochemistry Communicationsのオンライン版に掲載された。