東京大学大学院理学系研究科の濱野哲史大学院生らの研究グループは、星間空間に存在する、大きな有機分子の吸収線を多数発見したと発表した。

京都産業大学神山天文台との共同研究によって、0.91~1.36マイクロメートルの赤外線波長帯で、世界初となる25天体を観測した系統的な赤外線による「ぼやけた星間線」を探査し、新たに15本の「ぼやけた星間線」を発見した。

今回の研究は、東京大学と京都産業大学の研究者が参加するLIH(Laboratory of IR High-resolution Spectroscopy)で開発された、次世代の高感度赤外線分光器WINERED(ワインレッド)を使って、多数の星の高精度な分光観測を行うことで可能となった。

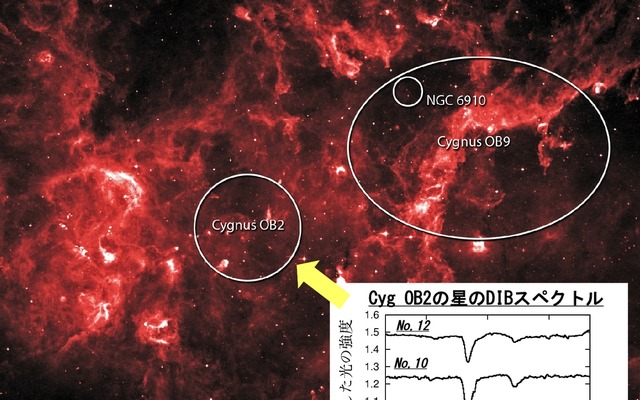

観測している星と観測者との間に星間物質がある場合、星のスペクトルには、星間物質に含まれる原子・分子やそのイオンによる吸収線が検出される。星のスペクトル上の「影」を見ることで、その星間物質の組成や密度などの性質を調べることが可能となる。既知の原子や小さい分子による吸収線に加えて、幅が太いという特徴を持った「ぼやけた星間線」(DIB)と呼ばれる、微弱な吸収線が多数検出される。

今回、研究グループは、京都産業大学神山天文台の荒木望遠鏡に搭載されている次世代の高感度赤外線分光器「WINERED」を用いて、25天体という数多くの星を分光観測する系統的な赤外線DIB探査を世界で初めて実施、その結果15本のDIBを新たに発見することに成功した。

WINEREDが観測範囲とする0.91~1.36マイクロメートルの赤外線波長帯では、これまで5本のDIBしか見つかっていなかったが、今回の研究によってその数は飛躍的に増加したことになる。赤外線波長帯においてもDIBの高精度な観測的研究が初めて可能になったことを示す重要な成果としている。

今後、これまで観測が難しかった分子雲など、減光の大きい多様な環境で、今回発見した赤外線波長帯の「ぼやけた星間線」を調べていくことで、大きな有機分子の生成過程や、宇宙における「生命の起源」の解明につながることが期待されるとしている。