日本自動車工業会(自工会)二輪車特別委員会はいま、「国際基準調和」の推進を図っている。8月19日に都内で行われた記者会見で、同委員会の渡部克明 副委員長(ヤマハ)がこれを説明した。

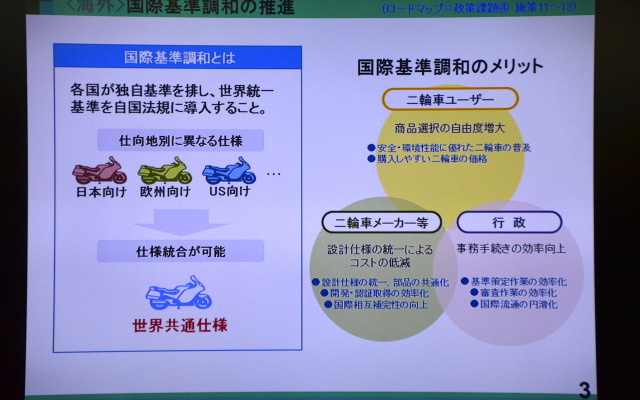

国際基準調和というのは、各国が設定する独自の基準を排して、世界統一基準を自国の法規に織り込もうというもの。

現状では、各国が独自に基準を設けていることから、メーカーは北米向け、欧州向け、あるいは日本向けといった具合に、仕向地別に異なる仕様の製品を用意しなければならない。これを統一できるようになれば、ユーザー、行政、メーカーにそれぞれにメリットが発生する。

まず、ユーザーは商品選択の自由度が飛躍的に増し、価格面での恩恵も大きい。行政では事務手続き上の効率が向上し、審査や流通がより円滑となり、メーカーにとっても設計仕様の統一によるコストの低減、部品の共通化、開発・認証取得の効率化などメリットがある。

また日本が先行する新技術における優位性を確保しようと、電動バイクの国際基準を主導してつくっていこうと取り組んでいる。今年6月には「国連WP29」(自動車基準調和世界フォーラム)で、電動二輪車の電気・電池の安全基準を定めた新しい「UN規制」が採用され、これを国内でも採り入れようと議論を進めている。

そして渡部氏は「アジア諸国との連携も重要」だという。2015年末のASEAN経済統合に伴い、自動車関連製品の型式認証における相互承認協定を調印。二輪車においては5項目の「UN規則」の相互承認が始まる予定とのことだ。

来年3月までには音量値も国際基準の「UNR41」が導入され、日本と海外メーカーが同じ基準で生産することが可能になる見通し。ほかにも操縦装置の識別表示、灯火器類など順次、国際基準の国内への導入を進めていく方針であることを明らかにした。