【車】AI運行バスとは

docomoが開発中のAI×IoTを活用したAI運行バスが、11月9日~11日に東京のお台場エリアで行われた「docomo R&D Open House 2017 in TOKYO」の参加者に対し実験的に無償提供された。

AI運行バスとは、デマンド型のタクシーと乗合型の路線バスを融合させ、アプリを使って呼び出せばいつでも迎えにきてくれ、相乗りで停留所間移動ができるシステムである。今回はお台場エリアに10か所の停留所を設け14台のバスを運行。人工知能(AI)が走行中のバスの位置や行こうとしているルート、車内の乗客数を常に把握しており、新たに乗車位置と降車位置、人数をセットにしたリクエストが入ると、14台の中から最適な運行となる車両を選んで向かわせるという仕組みである。

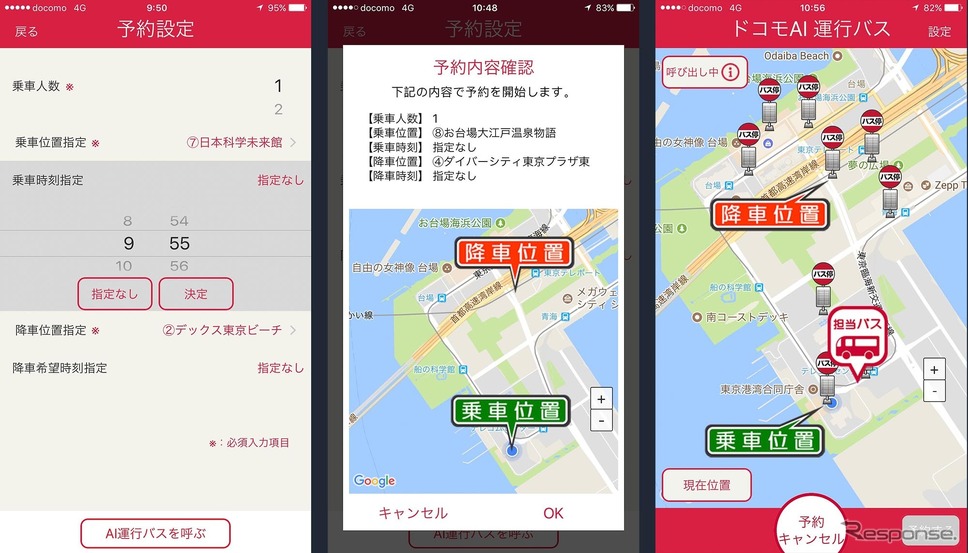

初日の運行開始時刻と同時に、お台場エリアに赴いた。AI運行バスアプリの使い方はこうだ。

スマホ画面の地図上にある10個の停留所から、乗車位置と降車位置をタップして選択し、乗車人数など問われるままに順番にタップしていくと、「〇号車が〇時〇分に到着。降車位置到着時刻は〇時〇分」という趣旨のメッセージが即座に現れる。ものすごく簡単で、スマホ歴一年未満の私でも最初から簡単に使いこなすことができた。最後にOKをタップすると地図上に迎えに来てくれる「担当バス」の位置が現れる。GPSで位置を特定されていて、じわじわと地図上を動きながら自分のもとに近づいてくるのが、なんともかわいらしい。交通状況などで、最初に表示された到着時刻からは遅れても、いま、どこにいるかがわかるのはストレスが少なくてすむ。

停留所で待つこと数分、現れたのは黒塗りのミニバンである。今回の実験で運行を担当しているのは、ふだんはハイヤーを扱っている運転手さんだ。物腰は丁寧でやさしいし、クルマはぴかぴかにきれいだし、これだけで乗客の満足度は上がる。このドライバーと車両の質が全国津々浦々、どこでも保つことができれば、さぞかしいいだろう。

さて、朝いちばんで試乗しているときは利用者も少なく、常に一人乗り状態。AI運行バスはすぐ来るし、降車位置にもスムーズに到着する。ただ、だんだん利用者が増えてくると、配車に時間がかかるようになる。もちろん相乗り率もぐっと高くなり、途中でほかの人を乗せることもあれば、大回りをしてほかの人を降ろしに行くこともある。当然、最初に表示された「到着時刻〇時〇分」は、どんどんずれていく。

乗合だから当然なのだが、最初に快適な独占利用を経験したあとだと損をした気分になり、相乗りで乗ってくる人を恨みそうになる(器が小さくてすいません)。また、配車こそAIが行っているとはいえ、指令が入って停留所に向かうルートを決めるのは、AI運行バスの運転手さんだ。運転中、常に向かう先が変更になり、その都度、ルートを考え、中央分離帯があって右折ができない場所や、Uターン禁止の交差点を考慮しながら最適ルートを考えるのはかなりの負担がかかる。今後は、いかに運転に集中して安全を保てるシステムにできるかも重要な部分のはず。もっとも、AIとカーナビを連動させ、目的地が変更になれば即座にルートを再検索して表示させるなど、技術的には確立されているものを組み合わせるだけなので、すぐに解決する話だろう。

ロンドンやパリで活躍できる?

逆に、試乗して面白かったのはまず、事前にバスの路線図を見る必要がないことだ。一般的なバスを使うときには、事前に路線図を見て、自分の行きたい場所には、何番のバスに乗って〇〇という停留所で降りてと、事前の準備をしなければならない。けれどAI運行バスは、行きたい場所近くの停留所を見つければいいだけなのですごく便利だ。もうひとつは、AI運行バスに乗りこんだあともスマホの画面を見れば、自分の乗ったバスがいまどこを走っているのか表示されること。これを見れば、あとどのくらいで着くとか、タクシーに乗った時にときどき感じる、あらぬ方向に連れ去られていないかの不安がなくなる。

では、現実の社会では、どこでどう使えるかである。

AI運行バスの数、利用者の数、バス停の数、停留所間の距離などを、うまくバランスさせる必要がある。街や村の規模や住民の意識によって「時間優先」「楽ちん優先」など考え方はさまざまなので答えはひとつではなく、それぞれの運営母体ごとの検討が求められる。既存のバスにもう少し近いスタンスでルートを決めおき、ルート上ならどこからでも乗り降りできるとか、既存のルートを使いながらオーダーに応じてショートカットして走らせるといった運用も考えられる。ただ、そのとき立ちはだかるのは法律だ。

現在、バスを走らせるときは、事前に停留所の位置と決めたルートの許可をとらなければならない。ショートカットなどのルート変更はできず、このあたりは法律を含め、行政側の対応も求められるところだ。もっとも、過疎地の足だけでなく、見どころスポットが点在する観光地の方が使いやすいかもしれない。

町全体が観光地のような場所。歩いて移動するには、ちょっと大変な街。そう、ロンドンやローマ、パリでこのシステムがあればとっても便利。ぜひ、使ってみたいものである。

岩貞るみこ|モータージャーナリスト/作家

イタリア在住経験があり、グローバルなユーザー視点から行政に対し積極的に発言を行っている。主にコンパクトカーを中心に取材するほか、最近は ノンフィクション作家として子供たちに命の尊さを伝える活動を行っている。レスポンスでは、アラフィー女性ユーザー視点でのインプレを執筆。9月よりコラム『岩貞るみこの人道車医』を連載。