いろいろとコツやセオリーが存在しているカーオーディオ製品の取り付け作業。その1つ1つを解説している当コーナー。まずはドアスピーカーの取り付けにまつわるあれこれを説明している。今週は前回から引き続き、「キャンセリング対策」について考察していく。

前回は、ホームオーディオのスピーカーの“箱”の役割を解説した。主な役割とは「スピーカーユニットの裏側から発せられる音を閉じ込め、音の打ち消し合い(キャンセリング)を防ぐこと」であると解説した。

今回は、カーオーディオではどうなっているのか、どうするべきなのかを解説していく。

結論から入りたい。ドアスピーカーでは、ドアそのものが“箱”の役目を負うこととなる。しかし、完全に“密閉”されるものではない。窓ガラスのすき間や、雨水を抜く穴などがあるからだ。というわけなので、カーオーディオにおいてはある程度の音エネルギーが外に漏れる“フリーエア”という考え方でドア内部のコンディションを整えていくことになる。

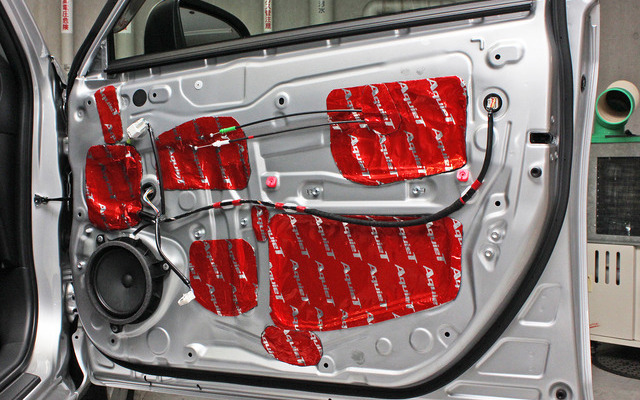

とは言いつつも、できるだけ“密閉率”を上げるための策も施される。その代表的な作業が、“サービスホール塞ぎ”だ。ドア内部の鉄板には、内部メンテナンス用の穴が空いている。通常は雨水が浸入しないようにそこにビニールが貼られていることが多いのだが、その状態では音が内張りパネル内に簡単に入り込む。であるのでそのビニールを剥がし、そこに改めて“制振材”を貼る、という作業が行われるのだ。

ちなみに、サービスホールを塞がなくても内張リパネルがあるので、スピーカーユニットの裏側から発せられる音がダイレクトに車室内に放出されることはない。しかし、サービスホールが開いていると、スピーカーの裏側からの音が内張りパネルを振動させてしまう。となると共振も起こり、パネルを伝わって音が車室内に響くことにもなる。なので、サービスホールは塞いでおいたほうがベターなのだ。

なお通常の“制振材”に加えて、アルミ系の素材が貼られることもある。そうすることでより音を遮断する効果を高めようとするわけだ。

今回はここまでとさせていただく。次回もドアスピーカーの取り付けに関するコツやセオリーの解説を続行する。お楽しみに。