カーオーディオユニットの取り付け作業にまつわるコツやセオリーを紹介している当コーナー。まずは、ドアスピーカーの取り付けに関するあれこれを解説している。今週は、ドアの内張りパネルへの施工内容にスポットを当てていく。

さて前回までは、“デッドニング”と呼ばれる作業の中でも、ドア内部の鉄板に対して行われることを紹介してきたが、“デッドニング”では内張りパネルに対して実行されるメニューもいくつか存在している。

具体的にはどのような作業が行われているのかというと…。

代表的なメニューと言えば、“ビビり対策”が挙げられる。鉄板に対して行うのと同様に、ビビりそうな箇所に短冊状とか正方形とかに切った“制振材”を貼り、パネルの共振の抑制が目指される。

次いで、“吸音材”が貼られることもスタンダードなメニューと言って良い。スピーカーの裏側から放出される音エネルギーが少なからず内張りパネル内部にも入り込むので、それを“吸音材”で吸い取ることで、パネルをビビらせることを防いだり、表側に回り込んで来ることを抑制しようとするわけだ。

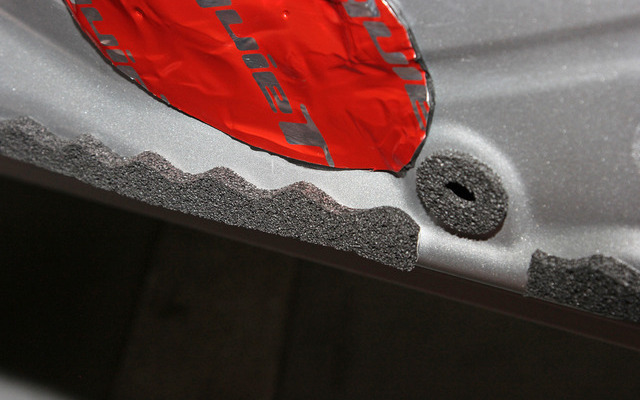

さらには、内張りパネルと鉄板との接点となる部分に緩衝材的な部材が貼られることもある(実際の作業では鉄板側に施されることも多い)。密閉性を高めることやガタつき音の発生の防止が目指されるのだ。

また、内張りパネルを固定するためのクリップ部分にも、緩衝材的な部材が貼られることもある(当作業も、実際は鉄板側に施工される場合が多い)。これもガタツキ防止のために行われる。

なお、これらメニューは、必ずしもすべてが行われるわけではない。状況に応じて、または予算に応じて内容が取捨選択される。また、各メニューごとで程度も調節されることとなる。鉄板に対して行われるメニューについても同様だが、“やり過ぎ”ても効果が上がらない場合もあるからだ。全体的に見れば手を掛けるほど良い結果が得られるわけだが、そうは言いつつも当然ながら限度もあり、1つ1つの作業においては“適正”なやり方がある。カーオーディオプロショップでは車種や使用機材のタイプ・性能に応じて、ケースバイケースで最適な戦法が選択され、実行されていく。

今回はここまでとさせていただく。次週は、“制振材”の貼り方に関するノウハウを紹介する。お楽しみに。