カーオーディオ製品の取り付けにおけるセオリーやノウハウを解説している当コーナー。まずは、「ドアスピーカー編」と題し、ミッドウーファーの取り付けに関するあれこれを紹介している。今回は先週に引き続き、“デッドニング”をDIYで行う際のを解説していく。

前回は、“制振材”を貼る際のポイントを紹介したが、今回は、貼るべき場所の見分け方を考察していく。

さて、“制振材”は主に、ドアの鉄板の共振を抑えるために貼るのだが、では、どのような場所に貼ると効果的なのだろうか…。

共振しやすい場所とはズバリ、「平らな広い面」だ。凹凸がついている部分は、その凹凸が“リブ”の役目を果たすので案外共振しにくいのだが、「平らな広い面」は共振しやすい。

それは外側の鉄板(アウターパネル)においても、内側の鉄板(インナーパネル)おいても同様だ。「平らな広い面」を見つけたら、適度な大きさにカットした“制振材”を丹念に圧着していこう(貼る前の脱脂作業は抜かりなく)。

ちなみに、手でコンコンと叩いてみて音が響く感じがしたら、そこは共振しやすい場所だと判断できる。この見分け方はアウターパネルへの施工時に特に役に立つ。アウターパネルはインナーパネルがあるために貼る面の状況がイマイチわかりにくい。なのでドアの外側から軽く手で叩いてみて、音が響きやすい場所を探っていこう。そうして施工箇所の狙いを定めて作業を進めていくと効率的だ。

また、スピーカーの周辺や、スピーカーの真裏周辺は、スピーカーが発する音エネルギーの影響を受けやすい場所なので、特に共振しやすくなっている。このあたりの「平らな広い面」は重点的にケアしよう。

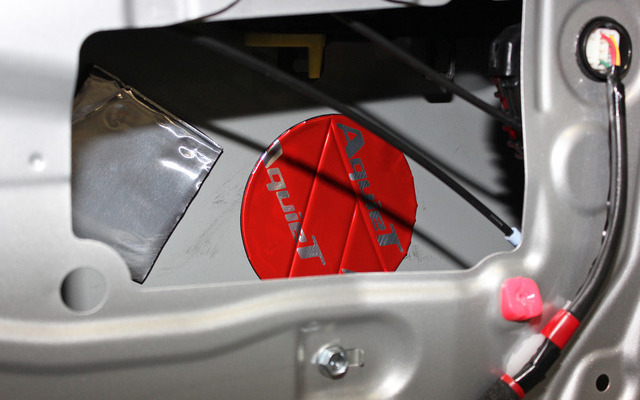

なお、アウターパネルのスピーカーの真裏には、“制振材”ではなく、“吸音材”を貼るのがセオリーとなる。そうすることでスピーカーの裏側から発せられる音エネルギーを吸収でき、共振する原因を減衰させることが可能となるのだ。または、“拡散材”を使用して音エネルギーを散らすという手を使うのもアリだ。

ただし、“吸音材”は使い過ぎには注意したい。音を吸い過ぎることで、音楽の響き成分が落ちてしまう可能性も出てくる。どの程度が適量なのかは、経験を積んで掴んでいくしかないが、とにもかくにも、貼り過ぎにはご注意を。

今回はここまでとさせていただく。次回からは新章に突入する予定だ。お楽しみに。