神奈川県の横浜と横須賀をつなぐ自動車専用道路、通称「横横(道路)」でQRコードを利用した通行券が2月18日より試験的に運用されている。仕事で利用する機会がありどんな通行券なのか利用してみた。

QRコード通行券を発行しているのは、六ッ川料金所、日野料金所、朝比奈料金所のそれぞれ入り口側だ。

高速道路でETCを利用しない場合、通常はちょっと厚みのある紙の通行券を入り口料金所の一般ゲートで受け取る。この通行券には黒い磁気ストライプが印刷されており、そこに入り口料金所の名称、時間、ナンバーなどが記録される。この情報をもとに出口料金所で所定の通行料を清算するようになっている。

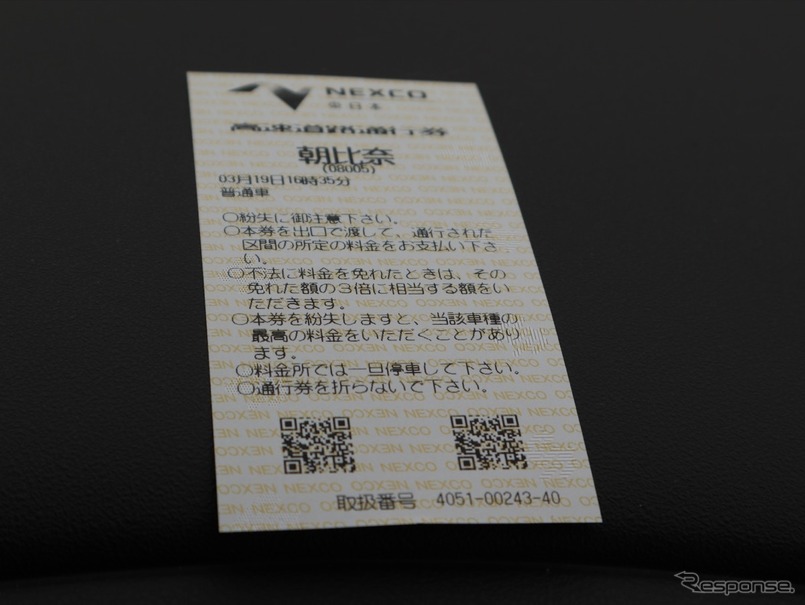

QRコード通行券は、レシートのような白い薄い紙の通行券。磁気情報ではなく、QRコードに利用情報が印刷される。出口料金所では、QRコード通行券をゲートで渡せば、通常どおりの清算となる。つまり、利用者からみれば、受け取る通行券が変わるだけでなにも変化はない。ユーザーにとって手間が増えることもないが、減ることもない。強いて言えば、通行券が薄い紙になるので失くしやすくなるかもしれない。逆に、磁気情報がなくなるので折り曲げなどの読み取りへの影響が少なくなり、多少、雑に扱える。

NEXCO東日本(横横の管轄会社)がQRコード通行券を導入しようとしている理由は、一義的にはコスト削減だ。磁気ストライブ式の通行券は、厚みのある用紙に磁性体の帯を作る必要がある。情報の読み書きには磁気リーダーが必要なうえ、印刷情報も書き込まなければならないのでプリンタも必要となる。使用済み通行券はリサイクル可能ではあるが、磁気部分は樹脂製なので処理コストが発生する。発券器や読み取り機が大掛かりになるので、長期的なメンテナンスコストもばかにならない。

QRコード通行券にすれば、紙はレシートと同様なサーマル用紙に1色のプリンタがあれば発券できる。バーコードリーダーもそれほど高性能なものではなく、汎用性も高くなる。理屈の上では、出口料金所にはスマホがあれば対応できる。

ETCの普及率は2018年91%を超えている。のこり9%未満のためにあまり高いコストをかけるのは合理的ではない。QRコード通行券はETC以外の料金収受を残すためにも必要な取り組みだ。そう考えれば、ETCユーザーであっても高速道路を利用するうえで、間接的にサービスとして還元されるものだろう。無駄なコストが抑えられれば、全体のサービス向上や安全の向上など期待できる(したい)。

いっそPayPayのようにQRコード決済にしてしまえば、ETCもいらなくなるのではと思うかもしれないが、QRコード決済は、店舗側にQRコードがあり利用者が自分の端末で読み取る。支払いを個人と紐づける必要があるからだ。この場合、QRコードを読み取る必要があるのはドライバーということになり、そのためには料金所で一旦停止する必要があり、料金自動収受の意味が薄れる。そして、車両と個人(カード情報)を紐づけ、徐行通過でキャッシュレス決済にしたのがETCだ。

なお、通行券のQRコードは鍵で保護されているので、一般的なバーコードリーダー(スマホアプリの簡易リーダーなど)では読み取ることができない。