カーオーディオ製品は、取り付け方の巧拙でそのポテンシャルを引き出せるか否かが変わってくる。さて、そこにはどのようなセオリーやコツがあるのだろうか。それらを1つ1つ紐解きながら、カーオーディオの奥深さをあぶり出そうとしている当コーナー。

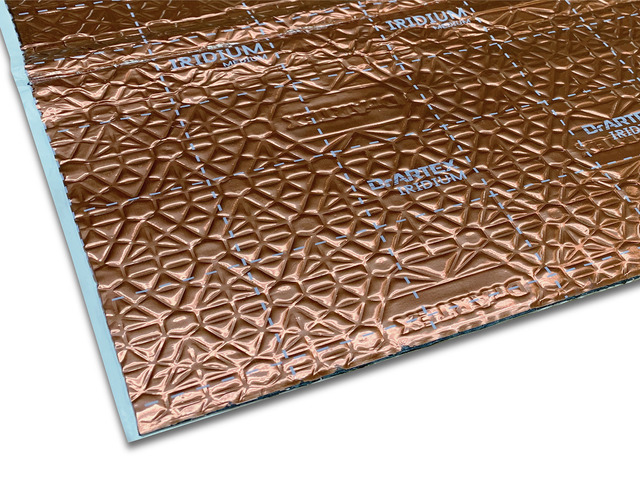

今回からは“デッドニング”について考えていく。

最初に、この言葉が意味するところから考察していく。まずは“デッド”という言葉の意味から考えてみたい。“デッド”とは、音響に関連したシーンで使われる場合には、「響きにくい状態」のことを表す言葉として用いられる。逆に「響きやすい状態」のことは“ライブ”と表される。

で、カーオーディオにおいての“デッドニング”とは、その言葉のとおりに解釈すると「ドア内部を響きにくくすること」という意味となるのだが…。実は、それだと実際の作業内容とは少々ニュアンスが異なってくる。

確かにカーオーディオにおいての“デッドニング”の主要メニューは、「鉄板の共振をなくす」ことだ。なのでそこのところにフォーカスすると、“デッドニング”という言葉は適切だ。しかし“デッドニング”で目指すべきはそれだけではない。

では何が目指されるのかと言うと…。“デッドニング”ではズバリ、「ドア内部の音響的なコンディションを整えること」が目指される。

というのも、ホームオーディオのスピーカーは箱の設計にも相当のノウハウが注入されている。音響機器としてどうあるべきかが研究され、製造されている。しかし、クルマのドアの設計には、音響的な観点がほとんど盛り込まれてはいない。なので、ドア内部の音響的なコンディションを整えてドアをスピーカーとして仕立て上げていく必要がある。“デッドニング”では、それが目指されるのだ。

ゆえに、“デッドニング”とは呼ばれずに“ドアチューニング”と称されることも多くなってきた。実情から言えばむしろ、“ドアチューニング”の方がしっくりくる、とも言える。

今回はここまでとさせていただく。次回も“デッドニング”に関する解説を続行する。お楽しみに。