カーオーディオシステムの“サウンド・クオリティ”は、3つの要素により決定される。1つ目は「製品選び」。まずは「どんな機器を使うか」が問題となる。2つ目は「どう取り付けるか」。カーオーディオでは、取り付け方の違いによっても音が変わってくる。

そして3つ目が、「どう調整するか」だ。“調整”とは、“サウンドチューニング機能”を使って聴こえ方を変える行為のことを指す。その操作のやり方によっても、最終的なサウンドの完成度が変わってくるのだ。

今回からスタートする当コーナーでは、この「サウンドチューニング」について深掘りしていく。これが必要である理由から実践方法までを、毎回テーマを定めて細かく解説していく。

さて、第1回目となる当回では、「サウンドチューニング」の“目的”を、詳しく解説していこうと思う。

何を目指して「聴こえ方を変える」のかと言うと…。実は、その方向性はふた通りある。1つは「音に味付けを加える」という方向性で、もう1つは「音響的な不利要因に対処する」という方向性だ。

ところで、一般的なカーオーディオメインユニットに搭載されている「サウンドチューニング機能」は、ごく簡単な仕様になっている場合が多い。ゆえに、音響的な不利要因に対処しようと思ってもできることが限られる。結果、「音に味付けを加える」方向で使われることが多くなる。

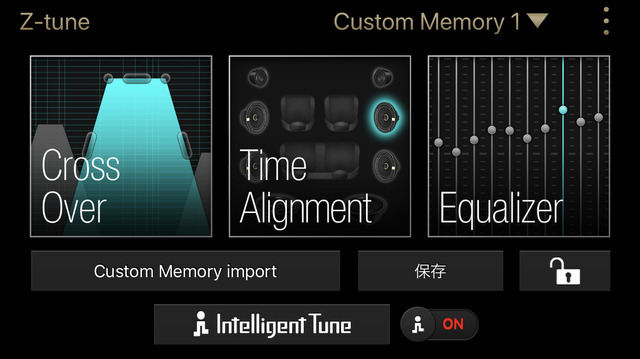

対して、ハイエンドシステムを構築する際には、「サウンドチューニング」を行うための専用ユニットがシステムに組み込まれることとなるのだが、それが用いられる際にはほとんどの場合、「音響的な不利要因に対処する」ことが目指される。そしてそのような専用機はそれをより詳細に行うために、「チューニング機能」が至って高性能化されている。

どれくらい高性能化されているのかというと、「素人が触ろうとしても何が何なのかが分からない」くらいに複雑化されている。ゆえに、「音響的な不利要因に対処するためのサウンドチューニング」は普通、プロに任せるのが最善策となる。愛好家の中には、自らチューニングしている強者もいるが、普通はユーザーレベルでは操作するのが難しい。豊富な知識と経験が必要とされる、というわけなのだ。

今回は、ここまでとさせていただく。次回も「サウンドチューニング」の“目的”について、さらに深く掘り下げて行く。乞うご期待!