カーオーディオでは、「サウンドチューニング」を実行することで聴こえ方を変えられる。それについて、目的から実践方法の詳細までを解説しようと試みている当コーナー。連載の第2回目となる当回からは、これが行われる目的を、より深く解説していく。

前回、「サウンドチューニング」が行われる目的は2つある、と説明した。1つは「音に味付けを加えるため」であり、もう1つは「音響的な不利要因に対処するため」である。今回からは、後者についてさらに掘り下げて考察していく。

さて、車内における「音響的な不利要因」とはどのようなことなのかと言うと…。「不利要因」は大きく3つある。今回はそのうちの1つについて解説していく。「不利要因」の1つ目は、「スピーカーの鳴り方が都度変わってしまうこと」だ。

ホームオーディオ用のスピーカーは、箱(エンクロージャー)に取り付けられた状態で完成品となっているので、そのスピーカーからどんな音が聴かれるかは製品ごとで変わることはない。しかしカー用のスピーカーの場合は、ツイーターの取り付け位置や角度が都度異なり、またミッドウーファーも取り付け条件が時々で変化する。車種によっては取り付け位置がリスナーから遠く離れてしまうこともあれば、割とリスナーに近い場所に装着されることもある。

ゆえに、ツイーターとミッドウーファーのサウンドの繋がり方が、コンディションによってさまざまに変化してしまうのだ。

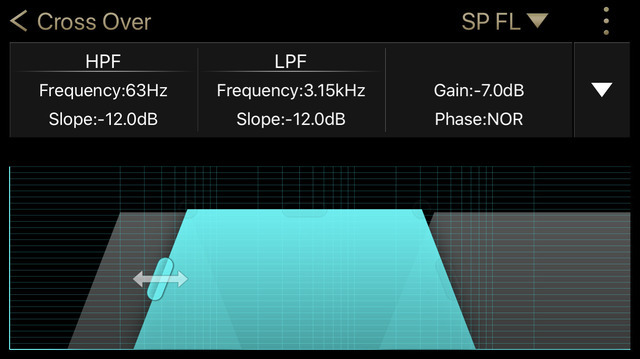

これに対処するためには、「クロスオーバー」という「チューニング機能」が用いられることとなる。「クロスオーバー」とはざっくり、セパレートスピーカーのそれぞれの、担当周波数帯域を割り振るための機能だ。2ウェイスピーカーであれば、ツイーターとミッドウーファーのそれぞれに対して、「ここから上の帯域をツイーターに、そこから下の帯域をミッドウーファーに」というように、音楽信号の帯域分割を行うのである。

その帯域分割のさせ方を車両ごとで最適化させると、使用するスピーカーの性能を十分に引き出せるようになる。取り付け方で鳴り方が変わってしまっても、最良な鳴り方となるように調整できる、というわけなのだ。

今回はここまでとさせていただく。次回以降も、車内における「音響的な不利要素」にどう対応していくのかについての解説を続行する。お楽しみに。