クルマの中で“良い音”を楽しみたいと思ったときに力を発揮する「サウンドチューニング」。この各機能の特徴から使い方までを解説している当コーナー。現在は、より“本格的”なタイプの「イコライザー」の使い方を解説している。

さて今回は、測定器を使った調整方法を紹介していく。ちなみにプロは、高度な測定器も併用しながら調整していくのだが、プロ用の機材は当然ながら高額で、一般ユーザーが入手するのは困難だ。しかし、簡易的なタイプならなんとかなる。実は最近は、スマホアプリで測定器的な働きをするものがいくつか存在している。興味があれば、「アナライザー」とか「周波数測定器」等のワードでいろいろと探してみよう。使いやすいのは、“本格的”な「イコライザー」と同じように20Hzから20kHzまでの周波数特性を31バンドに分けて測定できるものだろう。そのようなアプリが見つかれば、それを使ってみるというのも1つの手だ。

ただし、プロ用機材と比べると、頼りになる度合いは落ちてしまう。特に、マイクの差が大きいようだ。プロが使う測定用のマイクとスマホに搭載されているマイクとで性能差があるのはやむを得ない。なのでスマホアプリでの測定データは、参考程度に見るに留めた方が良いだろう。特に、低域の感度に差がでがちだと言われている。

しかしながら、中域から高域にかけては案外しっかり調べられるとの声も聞く。なので使用する際には、中域以上について確認するツール、というスタンスで臨むと良さそうだ。

なおアプリを使う際には、「ピンクノイズ」というテスト信号も併せて入手する必要がある。それをCDやUSB等に落としてシステムで再生し、その音をアプリを使って測定する。そうすると、“ピーク”(音量が増大しているところ)や“ディップ”(音量が減衰しているところ)を発見できる。

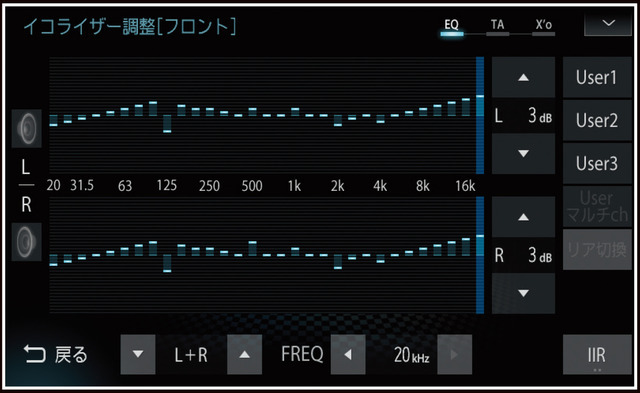

こうして問題が発生している周波数帯の存在を確認できたら、その周波数帯に相当するバンドを操作して、“ピーク”や“ディップ”が解消できるか試してみよう。

なお“ディップ”は、操作しても変化しないこともよくある。キャンセリング(打ち消し合い)が起きている場合には、「イコライザー」で持ち上げようとしても、持ち上げる対象が消失しているわけなので上がりようがないのだ。もしもそうであれば、その問題を解決するにはスピーカーの取り付け方を見直す等の物理的なチューニングが必要となる。このことも、頭の片隅に入れておこう。

今回はここまでとさせていただく。次回も“本格的”な「イコライザー」の操作方法を解説していく。お楽しみに。