車内の音響的な不利要因に対処可能となる「サウンドチューニング」について、そのあらましや操作方法をマルチに解説している当コーナー。今回も引き続き、フロントスピーカーとサブウーファー間の「クロスオーバー」調整の操作方法を解説していく。

前回に説明した「ゲイン」設定が済んだら、いよいよ「クロスオーバー」調整を開始する。さて、最初に行うべきこととは…。

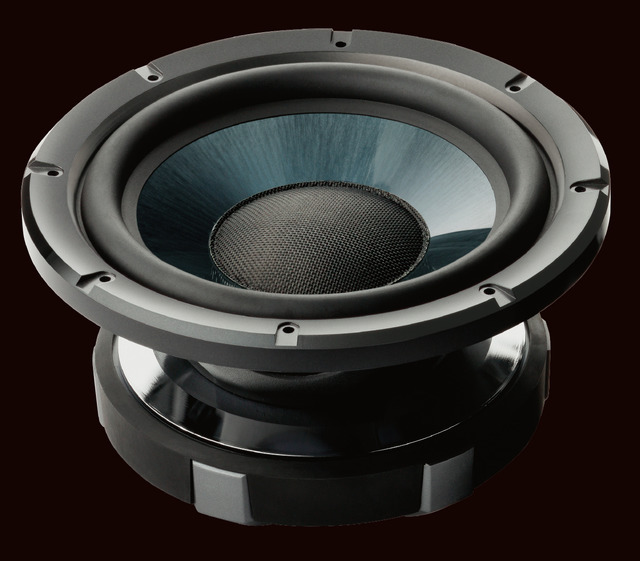

それは、「フロントスピーカー(ドアスピーカー)の“限界値”の見極め」だ。まずはドアスピーカーがクリアに低音を鳴らせる下限を探り、それが分かれば「カットオフ周波数」をどのあたりに設定すべきかが見えてくる。

手順は以下のとおりだ。「サブウーファー」の音をミュートし、いつも聴いているボリュームで音楽をかけてみる。その上で今度はフロントスピーカーの「カットオフ周波数」を100Hzよりも上の値あたりから順番に1段階ずつ下げていき、都度音を確認してみる。そして低音がクリアに再生されているかどうかをチェックしよう。で、もしも低音が濁って聴こえてきたら、その値では“限界を越えている”と判断できる。

このようにしてドアスピーカーの“限界点”が分かったら、フロントスピーカーの「カットオフ周波数」はそれよりも上に仮設定する。

なお、スピーカーから発せられる音が濁るよりも先に、ドア内部の鉄板が共振してビビる場合もある。そうであったら、ドア内部に“デッドニング”作業を施すことを検討したい。それを行えばビビらなくなる。

しかしすぐには“デッドニング”を行えないのであれば、ドア内部の鉄板が共振しない値に「カットオフ周波数」を設定するというのもアリだ。

ただし…。ビビらないようにすると「カットオフ周波数」が高くなりすぎる、のは上手くない。100Hzよりも高い値にしなくてはならないのであればやはり、“デッドニング”を行った方が良いだろう。参考にしてほしい。

今回はここまでとさせていただく。次回はこの先を解説していく。お楽しみに。