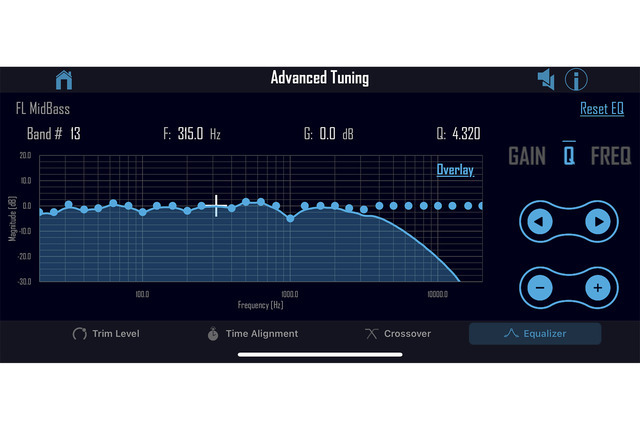

カーオーディオを趣味とするならば、サウンドチューニングにもトライしてみよう。そうすると、カーオーディオを一層深く楽しめる。当連載では、その実践法を1つずつ解説している。現在は「イコライザー」の扱い方を説明している。今回は、とある鉄則を紹介する。

結論から入ろう。その鉄則とはズバリ、「音程の低いバンドから調整する」というものだ。そうである理由も単刀直入に言ってしまおう。「周波数特性の乱れは、倍音にも影響するから」だ。

この意味は、音の仕組みを知ると納得できる。音は、音程を決める成分である「基音」と、音色を決める成分である「倍音」とで成り立っている。例えば、ギターは440Hzの「ラ」の音でチューニングされることが多いが、この「ラ」の音は、440Hzの「基音」と、それに対して整数倍の周波数となる「倍音」とで構成される。つまりギターで「ラ」の音をつま弾くと、440Hzの「基音」に880Hzの「2倍音」や、1.32kHzの「3倍音」等々がまとわりつき、そのギターならではの「ラ」の音が空間に響くこととなるわけだ。

このことが、「イコライザー」の調整にどう影響するのかと言うと…。

例えば、200Hzの音が「ピーク(音量が増大されてしまう状態)」となっていたときには、その2倍の400Hzあたりや、3倍の600Hz、4倍の800Hz、これらの音でも「ピーク」が起こることがある。つまり、「倍音」にもよくない影響が及んでしまうことがある、というわけなのだ。

なので、以下のようなことが起こり得る。前々回の記事の中で、1つのバンドだけを目一杯上げて「嫌な感じ」がするかどうかを確認するという方法について説明したが、例えば、1kHzのバンドを目一杯上げてみたところ、「嫌な感じ」が高まったとしよう。そのときに1kHzを整数で割りきれる周波数のバンド、例えば500Hzのバンドや、1/5の200Hzのバンドを少し下げてみると、1kHzのバンドのツマミには触らずとも、1kHzの音の「嫌な感じ」が取れることがあるのだ。

このように音程の低いバンドを調整することで、音程の高いバンドの聴こえ方を変えられることがある。言い方を変えると、音程の低いバンドを調整すると、音程の高いバンドにも影響が出る。というわけなので、「イコライザー」の調整は、音程の低いバンドから修正していくべきなのだ。音程の高いバンドを先に修正しても、後から低いバンドを調整すると、音程の高いバンドの状況が都度変わってしまうのだ。

逆に低い音程のバンドから触っていくと、高いバンドの乱れもその時点で解消されることもあるので、調整をよりスムーズに行える。

今回は以上だ。次回以降も、「イコライザー」調整のコツの解説を続行する。お楽しみに。