自動車業界では期待のかかる全固体電池について、各社がそれぞれのアプローチで製品化を目指している。キヤノンオプトロンは酸化物系の全固体電池のための新しい電解質を開発したとして、「スマートエネルギーWeek春2022 / 二次電池展」に出展した。

全固体電池といっても、二次電池として機能させるには正極・負極の材質もさまざまで、単に電解質が液体ではなく固体だ、というだけではその特性や機能を語るのは難しい。電解質だけをみても、大きく硫化物系と酸化物系の2つがある。硫化物系の電解質は、比較的高出力のバッテリーを実現可能だが、状態が不安定で有毒ガスを発生しやすい欠点がある。酸化物系はEVバッテリーのような高出力用途には向かない(スマホや小型電子機器向けのバッテリーとしては有効)が、有毒ガスの心配はない。

低温焼結を可能とした固体電解質

低温焼結を可能とした固体電解質

今回キヤノンオプトロンが展示した酸化物系固体電解質は、いまのところEV用途には向かないが、酸化物系でも比較的高い出力が狙えるもので、用途の広がりが期待できる。研究は産業技術総合研究所(産総研)と共同で行われたもの。2021年11月の段階で産総研は論文および研究成果発表を行っている。これを受けて2022年3月、キヤノンオプトロンが量産を開始することを発表した。同社は茨城県の本社工場に生産ラインを作り、2023年前半には量産販売を開始する計画だ。

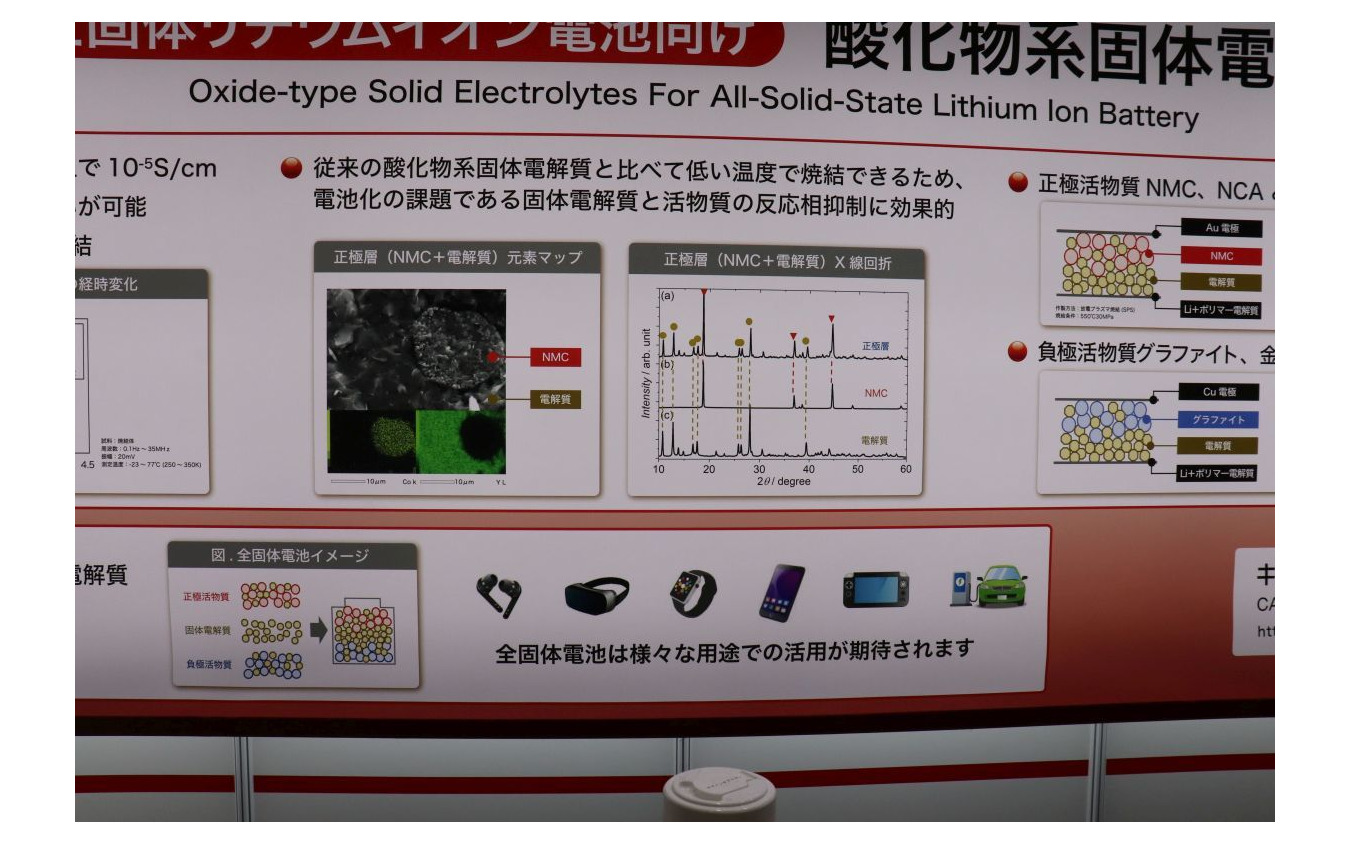

特徴は、電解質そのものの高い伝導性。電池出力の向上に貢献する。また、電池製造時の焼結温度が600~700度と低い。東北大学も1000度以下で焼結できる電解質素材を開発している。焼結温度が低いと、製造時の活物質との化学反応を抑制でき、より安定した電池を作ることができる。大気に触れても伝導性が変わらない特性もあり、保管や製造技術にも貢献する。

産総研・キヤノンオプトロンの研究では、活物質がNMC(ニッケル・マンガン・コバルト)、NCA(ニッケル酸リチウム)タイプの疑似電池の製造に成功している。

なおキヤノンオプトロンは、カメラや光学機器のレンズやレンズ研磨、コーティングなどを手掛けている会社だ。このうちレンズコーティングの技術が、全固体電池の新しい素材の開発、焼結技術に生かされている。