カーサウンドシステムを進化させることに関心を抱くドライバー諸氏に向けて、製品選びのコツを解説している当コーナー。まずはスピーカーの選び方について説明している。今回は、スピーカーを交換する際には「デッドニング」も行うべきであることについて解説していく。

さて前回と前々回の記事にて、「スピーカー交換」をするにあたっては「取り付け費用」も計上すべきであると説明したが、「取り付け費用」の中でもっともウェイトが重くなるのは実は、「デッドニング」だ。

ところで、「デッドニング」とは何なのかというと……。

「デッドニング」とは、つまりは「ドア内部のスピーカーとしての完成度を上げるための作業」だ。クルマのドアは、ホーム用のスピーカーでいえば「箱(エンクロージャー)」の役目を負うのだが、ドアはスピーカーとしては設計されていない。ゆえに、音響的なコンディションがよろしくない。なので「デッドニング」を行って、音響的なコンディションを上げていこうとするわけだ。

その作業には、ポイントが主には3つある。

まず1つ目は、「スピーカーの裏側から放たれる音エネルギー(背圧)を減衰させること」だ。スピーカーは振動板を動かして空気を震わせて音を伝えるが、その営みはスピーカーの裏側でも行われていて、そしてその「背圧」は良くないことをいくつかしでかす。

まずは、ドア内部の鉄板を共振させる。ものは振動すると音を発する。なのでドア内部の鉄板も、共振すれば異音を発し結果、スピーカーの表側から放たれる音を濁らせ曇らせる。でも「背圧」を減衰させられれば共振は起こりにくくなる。

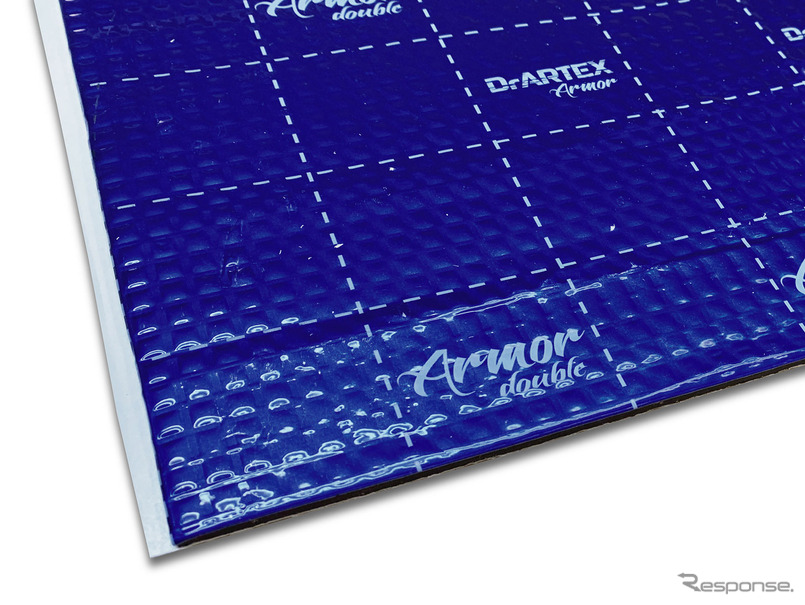

ドア内部の音響的なコンディションを上げるための作業のポイントの2つ目は、「鉄板の制振」だ。鉄板に制振材を適材適所に貼り付けて、共振しにくくすることが目指される。

ポイントの3つ目は、「背圧を閉じ込めること」だ。裏側の音は耳で聴く分には表側の音と同じだが、音波としては真逆の関係にある。そして聴く分には同じでありながらも音波として真逆の関係にある音同士が同一空間でまじわると、「音の打ち消し合い(キャンセリング)」が引き起こされる。しかし「デッドニング」にてサービスホールを埋める等の作業を施すことで、「キャンセリング」の発生を抑制できる。

ただし、これらの作業の手間のかけ方は調節できる。つまりとことん予算をかけて徹底的に施行しても良いし、とりあえずは軽めの内容にとどめて取り付け工賃を抑制しても良い。

その調節の仕方については次回の記事の中で解説する。乞うご期待。