日産自動車は4月16日、同社の全固体電池の量産ロードマップについてのアップデートを行い、横浜工場に建設中の全固体電池パイロット生産ラインを公開した。

◆全個体電池の課題

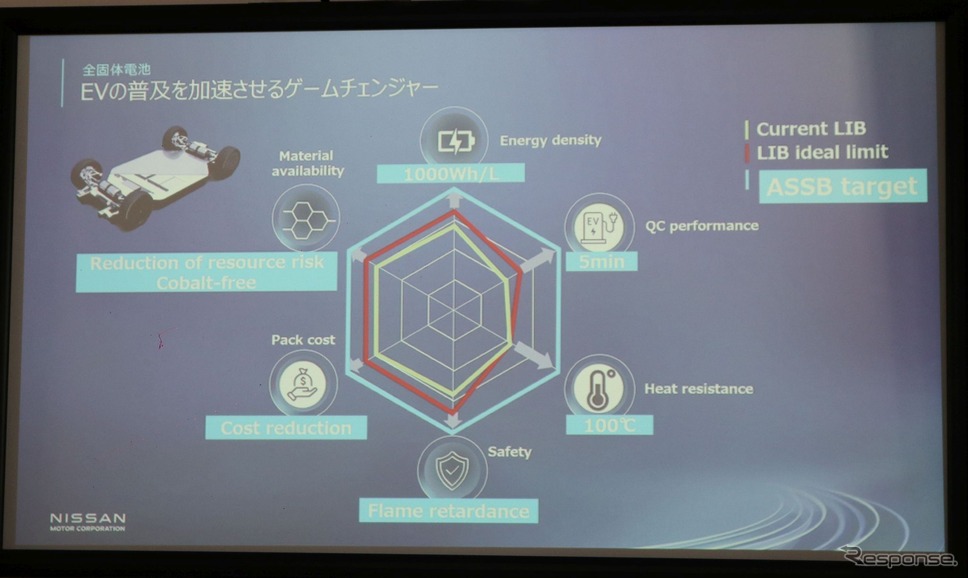

全固体電池については、トヨタ自動車も量産を進めている。全固体電池は、固体の電解質を使うことでリチウムイオンバッテリー(LiB)のエネルギー密度、耐久性を向上させる次世代の二次電池と言われている。エネルギー密度が高ければ、同じ容量のバッテリーを軽くすることができる。充放電による耐久性が向上すれば、バッテリーの寿命を延ばすことができ、大電力による急速充電も可能になる。大電力による短時間の充電が可能になれば、それだけEVの実用性が向上する。

その特性のため、次世代電池の切り札、EVのゲームチェンジャーなどと呼ばれる技術として期待がかかる。だが、一方で、量産が難しい、コストが高くなる、現実的な素材では飛躍的な性能向上は望めないと、否定的な意見も存在する。安定した量産が難しいと言われているためか、量産しても製品投入は容量の少ないハイブリッドからとするメーカーもある。

大量生産を前提とした工業製品の場合、技術的な特性や優位性が正解とは限らない。性能は落ちても安く安定して大量に作れる素材や技術が市場のメインストリームになる。実際、性能は現在主流のハイニッケル系のLiBよりも劣るリン酸鉄(LFP)系のLiBでも実用的なEVが量産・市販されている。二次電池の素材改良・改質はなにも全固体(電解質)だけの話ではない。LFPはEVバッテリー以外にも定置型蓄電池にも採用が広がっている。CATLなどいくつかの電池メーカーは、ナトリウム電池を実用化し、市販EVへの搭載が進められている。

つまり、全固体電池ならばEVの航続距離、耐久性、安全性の最適解になるとは言いきれない。ましてや、遅れていると言われる日本のEV・電動化戦略を逆転させる切り札などともてはやすのは危険でさえある。

◆全個体電池の真価はエネルギー密度

では、なぜ日産は全固体電池に注力するのだろうか。技術力のアピールという考え方もあるだろうが、それだけなら量産工場までは必要ない。全固体電池の優位性から、理由はいくつか考えられるが、どれも競合技術・代替可能技術が存在するという条件がつく。