去る4月中旬、マレリが年初のCES 2024における展示を含む、最新の技術ポートフォリオの説明会を自動車関連メディア向けに行った。まさしくオートチャイナ2024(北京モーターショー2024)に先立つタイミングで、デヴィッド・スランプCEOらが会頭の挨拶に立った。同時期に国内OEMや主要サプライヤに向けても説明会が催されており、一時は危機的な状況に陥ったマレリが、グローバルなキャラバン体制を敷き、実務者レベルで自社テクノロジーを提案している様子が窺えた。日米欧の様々なパーツメーカーの知見を統合し、メガ・サプライヤとしてシナジーを発揮し始めたマレリの中期的な業界観、戦略が見えてくる内容だった。

ハード、ソフト共に開発力を強化するソリューション

SDVに関して、マレリはマイクロサービスコントローラにミドルウェア、アーキテクチャからクラウドまで、あらゆるレベルのソリューションを手がけるがゆえ、開発の入口として「Advantageプラットフォーム」を提案している。これはマイクロサービスをベースとするソフトウェア・プラットフォームで、異なる領域のアプリケーションを様々なハードウェア・モジュール上で運用することも、スタンドアローンで走らせることも可能とする。

まず商品の性質に応じてエンドユーザーの立場から、OEM開発者の側にビジネス上の決定でもっとも重要となるキーワードを選んでもらう。「デザイン」や「手頃さ」「革新性」「サステナビリティ」といった具合だ。ドラッグ&ドロップのインタラクティブな操作で行われた選択を元に、アバターが作成され、ソフトウェアを開発していく共創環境において、定義や決定や設定化、あるいは最適化のたすけとしていくのだ。もちろんパートナーシップにおける開発スピードの加速化も、念頭にある。

続いてはソフトウェア・プラットフォームの要件として、コア、コネクト、周辺ゾーン×4に何を入れていくか、シャシーコントールや温度管理、車両制御や先進的動力制御、スマートライティングなど、様々な機能領域から選んで各ゾーンに入れ込んでいく。異なるドメインにまたがる75以上のアプリケーションを組み合わせることが可能で、いずれ個々の設定によるカスタム制御も可能だ。

ようはミドルウェア設計をメニュー化することで、車載インフラとして積まれるべきハードウェア・アーキテクチャ、クラウドベースでバーチャル化すべき要素をも同時に絞り込め、車載システムにおける3つの異なるレイヤーの各要件がスピーディに決まっていくというのだ。

かくして前者、クラウドベースの領域よりシステム開発へと対応するのが、「デジタルツイン」という開発ツールだ。仮想化したハードを用いて、そのバーチャル環境を共有しながら開発を進めていける。また後者のハードウェア・アーキテクチャについては「ZCU(ゾーンコントロールユニット)」で、スケーラブルかつフレキシブルに対応できる。これまでECUといえば、領域ごとに異なるボックスとして車載されていたが、ドメインをまたいで統合制御することでECUの統合が進んでいく。それはコストやスペース、ハーネスの削減に繋がり、もちろん量産効果というスケーラビリティのある話なので、従来的な知識や経験をも活かしながら、競争力あるプロダクト開発が可能となるというのだ。

実際、マレリ担当者によればデジタルツインを使えば、システム開発時間は約75%節約できるとのことで、物理的なECUに合わせてソフトウェアを作り始めて数年後に納品、といったフローとは比べものにならないと述べる。将来的にビークルアーキテクチャのすべてにデジタルツインが用いられ、診断データがクラウド上で処理されていけば、OSがどんどん軽くなっていくはずという。ハードウェア・アーキテクチャについても、北京モーターショー2024でマレリは最新の統合電子制御ユニットとして、インフィニオンと共同開発した「マレリゾーン制御ユニット(Zones)」を発表している。

外部とのコミュニケーション、車内空間の進化

CES 2024発表で注目されたもうひとつのテクノロジーが、「インテリジェント・ソーシャル・ディスプレイ」だ。これは中解像度のミニLEDドット光を高度に操ることで、歩行者に横断を促したり、高速道路でのブレーキや緊急停車時に渋滞による前方の混雑など、ドライバーと外部のコミュニケーションの質を高める。

この他に、BMWの要請で開発されCES 2024でイノベーション・アワードを受賞した、レーザーと光ファイバーによるリアランプも披露された。LEDでは不可能な極細の光束による独特のデザイン性のみならず、360度の視認性が高く、電力効率にも優れ、軽く仕上がるという。

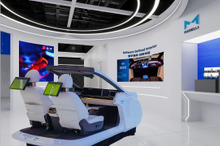

インテリア関連では、同じくCES 2024で発表された「デジタル・デトックス」の体験があった。車内に8画面ものディスプレイが装着され、照明色やウインドウ、ドアパネルやオーディオ、チャンネルスピーカーで構成されているが、すべてはひとつのコントローラーで連動して管理制御できる。ドライバー正面のクリスタルには3Dホログラムが表示され、走行中の速度や各種ピクトグラムはもちろんだが、エージェント機能をもたせたアバターも映し出せる。視線の角度によっては他の乗員にはまったく見えなくなる。

さらに遠く、前方視界には走行情報やナビ情報、天気情報などが、異なる距離感・レイヤーで表示される。ゼロレイヤーかつピラートゥピラーでひとつの大画面に映し出すのではなく、距離感で優先順位をつけたゼロレイヤーなのだ。センターディスプレイを格納して表示を減らしたり、あるいはスワイプでオーディオ再生を助手席側ディスプレイに飛ばすなど、ドライバーだけでなく乗員はそれぞれの好みに応じて、あるいはプライバシーに応じて表示情報によってはゾーン設定できるなど、異なるインフォテイメント体験を細かく設定できるのが、このインテリアの特徴だ。

ただ、これはインテリジェント化を機能的に突き詰めただけではない。ウッドやアンビエントライトなど質感豊かな雰囲気に囲まれながら、ドライバーや乗員が必要とする情報に必要なだけアクセスできる内装というのがコンセプトだ。電子技術とインテリアを融合させ、空調や照明にも情報機能をもたせているのだ。「デトックス」が謳われるが、OEMによってはアディクト気味に用いたい意向もゼロではないだろうから、造り手の編集センスが問われるところでもある。