『和田智のカーデザインは楽しい』第14回となる今回は、日産自動車が誇るスーパースポーツ『GT-R』とその祖先『スカイラインGT-R』について語る。和田が出身である日産について語るのは本シリーズでは初めて。GT-Rを通じて、入社時の環境や、その後のカーデザイナーとしてのキャリアの礎となった出来事などについて明かす。

◆和田智、日産を語る

----:ついに、和田さんの出身である日産のクルマについて語っていただけることになりました。

和田:語ったことないですからね。日産自動車に入社したのは1984年でした。それまでは横浜の“日産系”と荻窪の“プリンス系”は別々のデザイン組織でしたが、厚木の日産テクニカルセンターが完成すると共にデザイン部が統合されました。そんなタイミングの頃の入社で、カーデザイナーとしてのキャリアをスタートさせました。

その頃のプリンスというとやはり『スカイライン』。桜井さん(桜井眞一郎氏。スカイラインの開発に初代から携わり、3台目から7代目まで開発責任者を務めた)がいらした時代で、少しして伊藤さん(伊藤修令氏。7代目スカイラインの開発途中から桜井氏に代わりスカイラインの開発責任者を務めた)に代わった頃です。

それに対して日産系の象徴は『フェアレディZ』。学生時代、『ワン・オン・ワン』というバスケのアメリカ映画を見たのですが、確かオレンジ色のフェアレディZが出て来るんです。それがすごく記憶に残っていて、フェアレディZ格好いい!日産に入ったらZのデザインしてみたいなと思っていたら、配属されたスタジオはプリンス系だった(笑)。

私が入社した当時のデザイン部長は森典彦さんでした。ハコスカのチーフデザイナーをされていた方でそのメンバーには、八木沼秀夫さん、松宮修一さんというデザイナーがいらっしゃったと聞いています。僕がスタジオに入ったときには、その松宮さんは確か課長職で、あと数名のコアメンバーでスカイラインをやっていました。ちょうど7代目スカイライン(R31)の頃でした。

----:和田さんはいわゆるプリンス系に配属になったわけですが、印象はどういうものだったのでしょう。

和田:たまたまプリンス系に入ったわけですが、先輩からプリンスの歴史だとか、ハコスカGT-Rのレースの逸話とか、いろいろな話を聞くようになりました。もちろんスカイラインのファンはとても多く、日産の中でも一目置かれているプロジェクトでした。特にGT-Rをやるということが、日産にとってどういうことなのかということも。

そこでそのスカイラインの歴史をどんどん辿っていくとやはりハコスカの話になる。ではなんでハコスカGT-Rがいいのかなとか、その後のケンメリGT-Rは、つまりスカイラインは、そしてスカイラインGT-Rは日産の象徴だった。ドイツにおけるポルシェ911(ドイツの宝)に近い概念のクルマが、日本だとスカイラインGT-Rなんじゃないかなと思っています。

----:今回スカイラインGT-Rを俎上に挙げた理由はそこにあるのですね。

和田:はい。スカイラインシリーズも時代とともに変化してきましたが、個人的にはハコスカとケンメリとR32です。それに対してGT-Rがブランド化したR35となるでしょう。スカイラインがどうあったのか、そしてどうあるべきかという話をしたいと思います。残念ながら私が日産在籍中、スカイラインをデザインすることは一度もありませんでしたが。

◆スカイラインGT-R(ハコスカ、ケンメリ)について

----:もう少し詳しく教えてください。

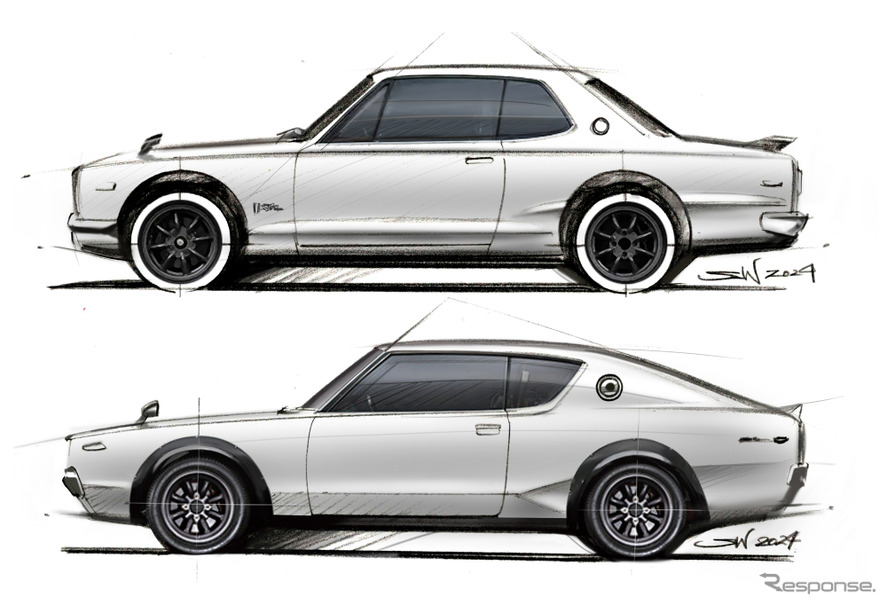

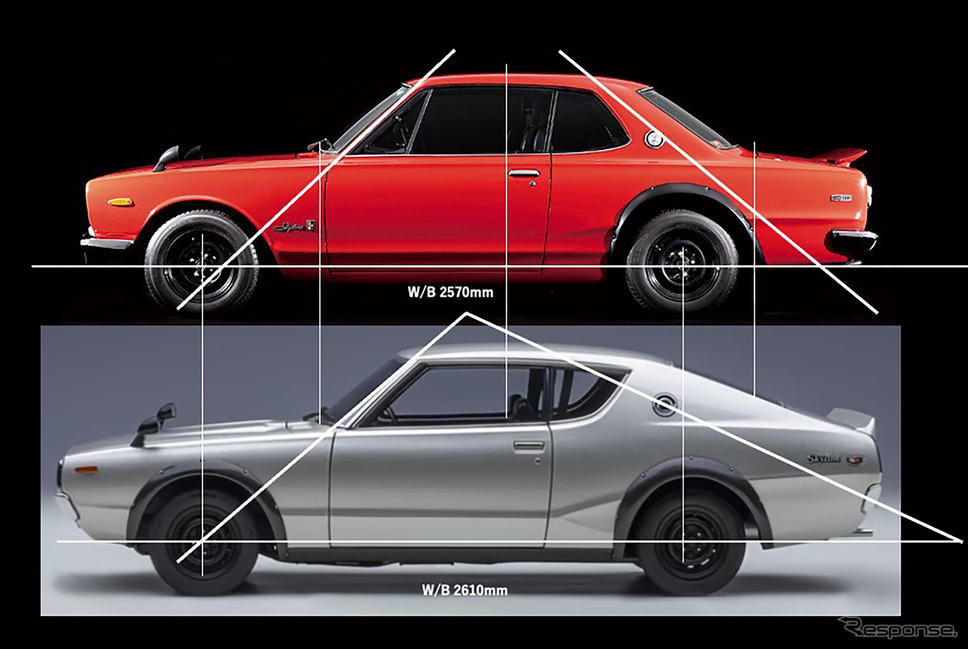

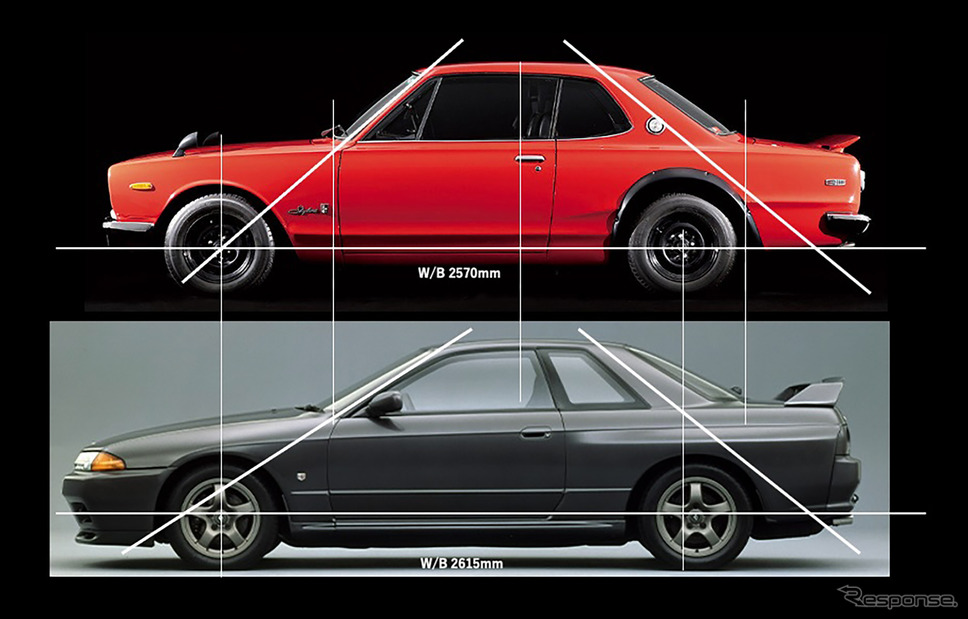

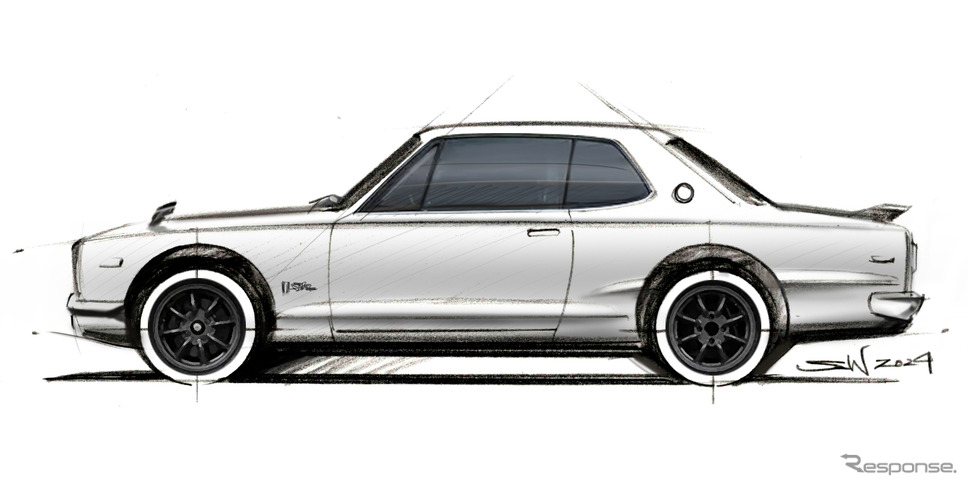

和田:古いクルマですが、今見てもハコスカ 2doorのプロポーションはFR車としてすばらしいですね。キャビンとボディのバランスそしてAピラーの角度が極めて良くて、その延長線がフロントアクスルにバッと突っ込んでくる。キャビンは古典的ですが、AピラーとCピラーの角度は絶妙でコンパクトで非常に安定感があります。

ボディはハコ(箱)と言われながらも、面質はかなり計算された張りがあります。本当に素直なFRの時代ですから、美しいものをつくれる要素があったんだろうと推察できます。当時、ハコスカのデザインは、スケッチの後のクレー作業以上にその手書きの図面製作に重点を置いていた時代で、四苦八苦しながら図面を仕上げることは、デザイナーの「気」を入れ込む重要な作業であったと考えています。

そして次世代のケンメリに繋がっていきます。デザイナーは、松井孝晏さんです。当時はアメリカデザインの全盛期で、アートセンター(LAパサディナにあるデザインカレッジ)のデザインの流れも少しずつ入ってきました。タイヤの位置関係などプロポーションは基本的にハコスカとほぼ同じ状況ですが、多少アメ車の影響なのか、ハッチ系のデザインになっているためハコスカに対して重く感じます。それでもやっていることはかなりダイナミックでデザイナーの息吹を感じ取ることができます。

そして、時は経ち、R32。私の一年後輩の新鋭デザイナー田口正人さんの案が選ばれました。R31が四角く重さを感じさせるデザインだったのに対し、かなり軽快感を出してきたフレッシュなデザインです。サイドで見た印象は、個人的には、少しハコスカに近い感覚があるんですよ。確かにピラーの角度は少しずつずれていますが。DNAをうまく引用しようとする試みはあったのかもしれません。だからスカイラインGT-Rやスカイラインのファンは、このクルマのDNAをより感じたんじゃないでしょうか。

◆デザインプロセスの境界線、フィジカルとデジタル

和田:少し僕の経験の話をさせてください。冒頭で日産に入社したときの話をしましたが、1984年入社の僕の時代は、CAD化の流れはあったもののまだまだ手書きの図面が残っていた時代だったのですよ。ドアハンドルから全て。多くの曲面も手書きで図面化していました。先輩の図面を見せてもらったんですが、アプローチが10本くらい入っていて、そんなのできないですよみたいな(笑)。でも素晴らしい先輩に優しく教えていただけました。

当時はまだ1/1も図面作業が残されていて、プラスチックのカーブ定規があるんですが、それを置いてカーブをシャーっと描く。フッド線やボディキャラクターはスタンスが長いので、何種類もの透明の細いアクリル棒をチョイスして重りをいくつも置いて描いたものでした。懐かしい!一本の線にほんと物凄い気を込めていた。フルサイズの図面を描くということは、クレーモデリング同様にフィジカルワークの極みだったように感じます。本当に全身を使うその作業は、きっと重要な意味のある工程であったのだと思います。それをやったデザイナーは、僕の時代が最後じゃないかな。

その後、デザイン作業はどんどんとデジタル化が進み、フィジカル作業は少なくなっていきました。

ハコスカやケンメリには、ものづくりにおける「原点」があるということです。デジタル全盛のこの時代に、さらにこれからAIが入ってきて、いろんな意味での社会革命が起こると予想されますが、デザインの領域も同じです。しかしこの変化の流れの中においても、一番重要なことは人間のフィジカルな側面じゃないかなと僕は思っているんです。クルマのデザインにおいて人間的な感覚、人間味や生きた『気』を入れ込むには、手作業や体を使ったフィジカルなプロセスをおろそかにしてはいけないと考えるようになりました。

----:その視点で現在のGT-Rはどう見えますか。

和田:スカイラインから離れ単一ブランドとなったGT-Rは、素晴らしいスポーツカーであることは間違いないです。国内外でとりわけその走りとパワーは絶賛されました。日産再建の目玉として日産の意地を見せたハイパフォーマンスカー。物凄い苦難を乗り越えて出来上がったものと推測されます。そのデザインは、血が通っているというよりは構成的で何か機械のような感覚があり、その重量感が独特なムードを醸し出しています。クールで頑強なロボットという感じのコンセプトでデザインされたのかもしれません。

一方、ハコスカGT-Rは、基準車であるスカイラインのスポーツ仕様として設定されたもので、もちろん今となってはノスタルジックな側面がありますが、シンプルで程よい面の張りがあり、軽快で、なぜか“人を感じる”。ここが大きなポイントで、人間を感じる、呼吸を感じるという感覚は、アイコニックなスポーツカーには必要だと思うのです。

スーパースポーツ『GT-R』は、マシンであり人間味などいらないのでは。という意見もあるかもしれませんが。

ハコスカやケンメリを見て感じる人間らしさや人間的なセンスは、古い、新しいではなく今の社会に一番必要なことだと考えます。過去の情熱を持ってつくられたクルマからクルマとして人として大切な何かを感じ取ること、学ぶことがある。新しさやハイパフォーマンスだけでは、人のこころには伝わらない時代。人や社会を思う精神的な側面をどうデザインするのか。そういう概念は、象徴となるスポーツカーGT-Rには必要かなと思います。

今日、私たちの社会は環境問題含め新たな不安と困難な時代を迎えています。このような時代の中で、日本のクルマのアイコンとも言えるGT-Rの次は、どんな力をどんなシナリオを我々に提供してくれるのか。

◆ちょっとエピソード:その原点は、先輩たちから授かった日産での経験

和田:私のAudi時代のエピソードです。担当したアウディ『A5』では、デザインプロセスに1/1の4面図を取り入れました。全部リアルな手作業です。今そんなことをするデザイナーやデザイン部はないでしょう。この時に考えたことは、初めて日産でクルマをデザインし始めた頃の私の記憶と経験です。もしかしたらデザイナーの“気”を強くかたちに入るこむことができるかもしれない。一種のロマンです。その後、その図面をもとにフルサイズのクレイ作業へ移行していきました。

そのことが功をなしたのかはわかりませんが、A5は、「世界で一番美しいクーペ」と評され、ドイツデザインの最高峰2010年度ドイツ連邦デザイン賞(オスカー賞)を受賞しました。A5は、FFでありながら極めて古典的なプロポーションを持つデザインです。こだわったことは、新しさ以上に美の探求でした。

真の美とは、そしてクルマの「気」は、人間の手や体を信じて使い、その思いを線や面、かたまりにしていく作業の中から生まれてくるのではないか。あたかもアスリートのように。美とは生きる力なのだとアウディのデザイン活動の中で学び取ることができました。そしてその原点は、素晴らしい先輩たちから授かった日産での記憶と経験だったのです。